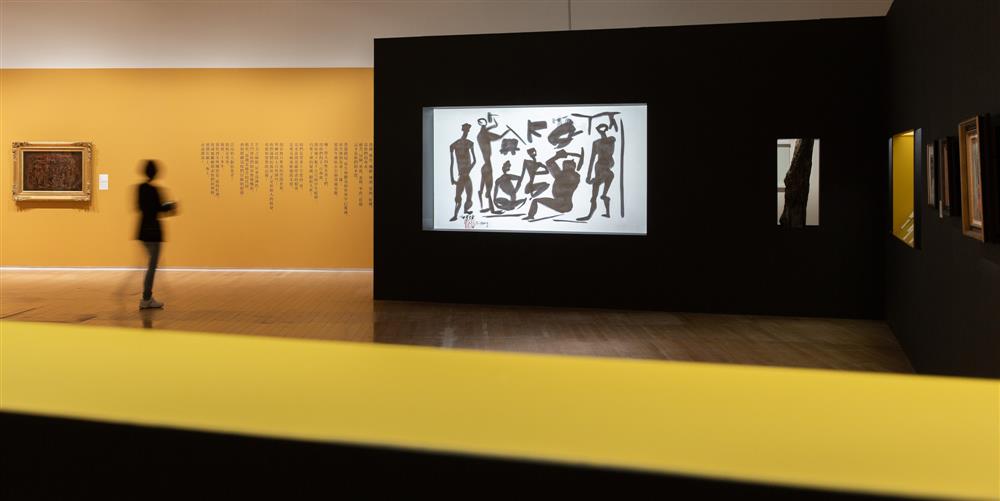

走入北美館年度大展《掘光而行:洪瑞麟》的展場,有別於以往美術館白盒子體驗的全新感受隨之襲來,不僅色彩運用新穎且大膽,展場空間形式的變化也讓人耳目一新,不同於近代藝術家個展散發的莊重、崇高距離感,反而帶來前所未有的輕盈、親切氛圍。在豐富作品的背後,以嶄新的設計手法烘托出當代氣息,全是出自於藝術家羅智信與空間設計師廖哲民之手。

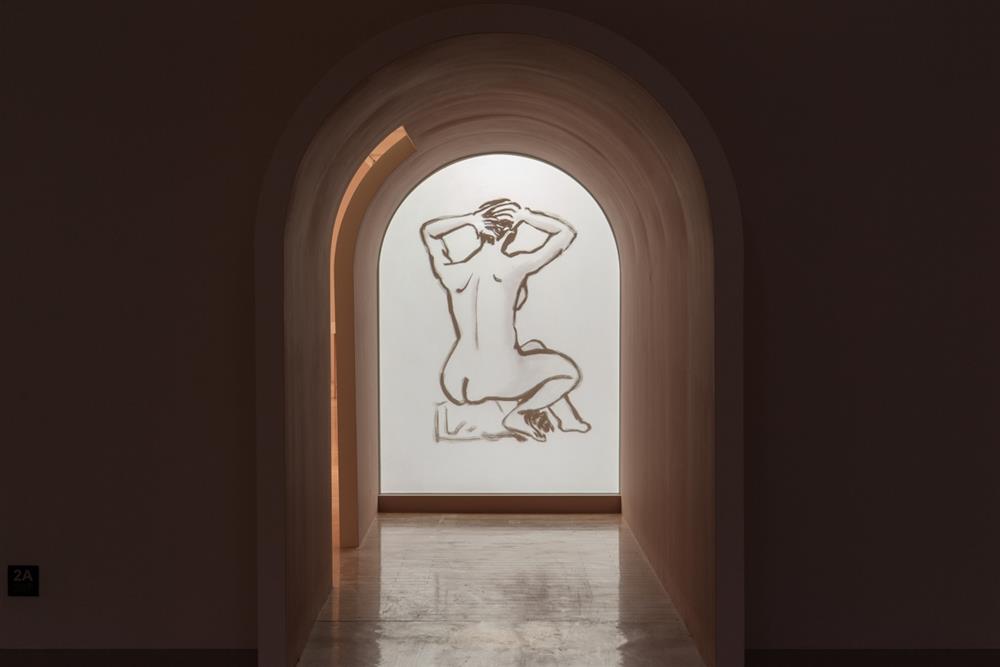

象徵礦坑低矮的圓拱門,回望藝術家一生

這場從展品到展場滿是用心的展覽,從入口處便可感受到:銘黃色的展牆上,僅有藝術家的自畫像及塑像,開闊的空間裡,正中央的低矮圓拱門有如主角,在幽黃的燈光下,輕輕地在觀者耳邊訴說──展覽即將開始。作為起始,藉由空間的擴張與壓縮,以不易察覺的幽微光線,引導觀者的心理狀態,詮釋不同於以往的展覽前奏。

有著「礦工畫家」美譽的洪瑞麟,於懷山煤礦生活的數十年間,畫出其生涯極具代表性的主題作品,是眾人記憶深刻的系列創作,因此展間中獨特的圓拱門不僅塑造出入口意象,更是以現代設計語彙轉化了礦坑低矮坑道的環境,並以此圓弧的元素貫穿《掘光而行:洪瑞麟》展場與展台。在整體為雙十字的展場空間裡,圓形拱門也化作各個端點展間獨有的動線暗示。羅智信與廖哲民說道:「其實走出展間會蠻容易迷路的,所以我們花很多時間為每個出入口加一些新暗示,仔細觀察可以發現,每一個展間入口處看進去的畫面感覺都很不一樣,用以確保觀眾一直維持著觀展時的方向感,不會誤走入已欣賞過的展間。」

年輕時的洪瑞麟一直嚮往著離開,想去世界各地走逛與闖蕩,而晚年定居於美國加州陽光小鎮的他,心裡卻非常期盼回到台灣的故土,展覽作品中亦呈現回顧之感,因此設計師除了展間入口,更特別在展覽的出口設立凸出的拱門,以呼應藝術家回望一生的意象。

微光呼應主題,更具當代性的色彩運用

以《掘光而行》為主題,光線的設計亦默默扮演著重要角色。「展場整體的光源設計就像是竊竊私語,呼應主題『掘光』之外,也象徵著礦工生活的地底環境,所以在走道的光源皆刻意調得比較幽微,或僅藉由小洞和縫隙讓光線流瀉與穿透。」空間設計師廖哲民分享道。也因此,於石川欽一郎〈山紫水明帖〉的展示,以及「礦工之頌」的展台量體,都有特殊的「開洞」穿透性,不僅能穿引空間中的微光,也塑造空間豐富的層次。而「原鄉.異鄉」展區的站立式展櫃,則將文獻的燈光藉由穿透性的玻璃打在地上,塑造如同回憶、懸浮的空氣感光影,讓觀眾有如參與藝術家的回憶當中。

玩轉各式間接光源的兩人,於展間安排較為明確的光源之外,也運用不同色彩的展牆為觀眾區分藝術家的人生階段,除了將作品的力量收攏,由點狀的分佈整合成面狀,亦為觀眾提示展覽重點。在本次《掘光而行:洪瑞麟》展的六大展區中,「礦工之頌」選擇以深灰、黃的對比色澤比擬礦場的環境與頭燈的亮光之外,整體色彩計畫選用低彩度色調呈現,不僅呼應當代設計的美感趨勢,也能夠不過度干擾藝術家的畫作。而仔細一看更可以發現,設計師透過牆面上的色彩呼應洪瑞麟不同時期的作品,如「桃李春風」充滿裸女柔和姿態的展間便偏粉色;「勞動者的感悟」中雪國的作品內容以冷藍色調為主;最終於「原鄉.異鄉」展間透過塑造出橘紅色的自然間接光源塑造夕陽餘暉,也暗示著加州陽光與藝術家晚年。大膽的用色,跳脫前輩藝術家回顧展的既定印象,也使得作品更加流動、展覽具趣味性。

不容忽視的設計細節

值得注意的設計細節可不僅止於此,許多看似渾然天成的空間配置,其實煞費苦心。展區裡播放影片的走廊前方,讓觀眾得以坐下觀賞影片的長椅,特別選擇以相思木材質呈現,原因就在於相思木與礦坑的深刻淵源。「以往的礦坑需要以木頭支撐,以防坍塌,相思木在礦坑即將坍塌時會發出聲響,有著預警、保護安全之用,因此除了在礦坑之內有相思木之外,礦坑口也會堆疊著為數不少的相思木材,礦工因而會趁空坐在上方歇息。」兩位設計師解釋道,如此設計,也是讓觀眾有如再現「礦工之頌」展區裡,洪瑞麟筆下礦工於相思木上小憩的情境。而該展區黃灰色的通透量體,其實也採用四段相思木樹幹支撐,內斂地呼應著藝術家的礦坑生活。

針對礦坑的模擬與轉化,同樣也能在展櫃設計中體現。展場中以樺木構築的展櫃,除了以留下原木色表現洪瑞麟的質樸性格,以及貫穿展場的圓弧造型之外,其實更是礦坑台車的化身。透過色彩的深淺選用讓材質說故事,並以 45 度角創造零接縫的設計質感,甚或是拼接、鏤空的手法,皆是試圖讓這場展覽的呈現方式更具當代性。

而《掘光而行:洪瑞麟》展覽並不只展出礦工的主題創作,從礦場退休後,洪瑞麟受邀前往國立藝專(今台藝大)授課,因而有了「桃李春風」展區的裸女創作。展間粉色柔性的安排之下,中央天花板特別裝設了音箱,播放洪瑞麟自述於藝專授課的聲音,有著觀賞斜度的展櫃圍繞於音箱四周,就像是畫室之中,學生們立著傾斜的畫板,從四方圍著老師、聽取老師教誨的畫面。以此方式提供觀眾對於當時情境的想像,也創造出不同於礦工粗獷風格的反差,透過展覽空間的設計與配置呈現藝術家的多元面向。

有著豐富的畫作形式作品,羅智信與廖哲民藉由現代性的展場空間設計,使得《掘光而行:洪瑞麟》不僅在作品極具可看性,更在空間的氛圍中有著值得留心探索的細節,重新為前輩藝術家的回顧展寫下展覽空間創作的新頁!

掘光而行:洪瑞麟

展期:2022/03/19~2022/07/31

地點:臺北市立美術館二樓2A&2B

文|Diane Tang

圖片提供|臺北市立美術館