想創業一定得壓力山大嗎?如果想比freelancer更往前邁一步,除了直接扛起傳統公司組織架構,有種更具彈性的工作型態越來越在獨立工作者間盛行,這次也邀請平面室與偶然設計,與我們分享這種人數少、編制彈性的核心型軟性組織,有哪些優缺點?如何才能運營順暢?

「成立『偶然設計』真的是很偶然的事。」6年前為了參加北美館舉辦的X-Site空間徵件競賽,曾令理與當時散居在英國及台灣的4位夥伴趙尉翔、蔡旼珊、曹凱瑞、羅晨綺,以偶然設計為名共同組隊參賽,並且以作品〈供霧所〉一舉拿下首獎,聊起當時成軍的原因,曾令理笑說其實很單純,「當時我們都還有自己在公司的正職,所以真的就是一個週末一起創作的小隊,沒有特別去想到未來創業與否的計劃。偶然設計的起點,就是設計公司的社畜們不甘寂寞想要做點有意思的創作。」

「會成立『平面室』也不是很有意識,不是目標導向。」張閔涵聊起自2018年與同為平面設計師的李君慈、Rivers Yang一起組成的團隊時如此說著,「之前都是用個人勞報單請款,後來有時需要開發票,又接到一些比較大的案子,就開始去想要怎麼應對。」不同於打定目標就是要創業的創業者,偶然設計和平面室都是因事恰巧而生,成員也並非向外招募,而是就原本熟識的朋友揪群結夥,略帶點誤打誤撞的性質,就這麼開工上路。

喜歡La Vie的報導嗎?超值訂閱案限時快閃中 ▸《挑戰—安藤忠雄展》X La Vie快閃訂閱計畫!稀有票面、專場導覽機會限量推出

省下管理心思的互補精兵制

有別於一般制式公司組織管理架構,兩個團隊的軟性組織特質首先顯現在人數上,儘管一是建築空間領域、一是平面設計,但兩者都僅有人數精簡的核心成員。偶然設計成隊時只有5人,隨著不同階段的夥伴更動後,現在則是3人;而平面室就算加上初創時期曾加入的陳聖智,也不過4人。「不會想擴張」,張閔涵坦言,話一出口,幾乎是異口同聲地李君慈緊接著解釋,「人多就要管理。少人數比較可以保持各自的時間彈性,還是很像獨立時的樣子。」對曾令理來說,需要費心思管理也是主要考量,「目前沒有想長成很大的單位,大就要管理。現在自由有機的狀態,會受到影響,想維持比freelancer再大一點就好。」

然而人數少,又想要撐起一個組織該有的工作能量,團隊人選的組成方式勢必需要一套邏輯。「我們現在3人,是一個全藝術總監的團隊。」李君慈擅長創作風格強烈的主視覺,張閔涵很會處理內頁資訊、Rivers Yang則是網頁創作領域,閔涵認為彼此的關係是「各有專長的互補搭配。」而成軍以來,第一階段的偶然設計經過了〈供霧所〉的成功,後續又收到幾項專案邀約,曾令理回想當時,「創始單純只是為了X-Site,成員們彼此專長類似,像是朋友揪團,不會特別去分工。」隨著曾經的夥伴們各奔東西,現在的偶然設計由曾令理和兩位陽明交大建研所的校友王嘉澍、魏飴瑩組成。「現在比較不同,會找像是有參數化設計、文書能力等不同專長的人一起。」因為人數少,更要截長補短,才能發揮綜效。

平等而有機的變形蟲式組隊

不過這1+1>2的組隊效益,也不單只是人數少就能實現。讓人驚訝地,兩方團隊不約而同地指出了他們認為軟性組織內部協作的關鍵――「平等」。李君慈進一步說明,「我們是對等的,彼此的能力也夠成熟,當誰對某主題比較有研究,就會去主導。因為對等,就會彼此尊重,內部先開會決定怎麼去滿足客戶的需求,再一致對外嘗試偷渡這些設計概念。」閔涵也認為,雖然團隊是一個全藝術總監的組合,但並不是內部一堆意見的意思,反倒是指每個人具備有足夠成熟的專案整合能力。

無獨有偶,在進行2021年文博會花蓮館專案時,擅長空間規劃的偶然設計像是一個有機的細胞體,再向外邀請不同專長的小型組織,「像是蔡昇達、馮珍珠也是兩、三個人有自己的團隊,跟偶然設計的結構很像,核心成員一、兩個,其他看專案類型,有需要就再伸手出去。」各有專長、彼此對等、沒有硬性科層位階,曾令理指出,「好處是能夠很平等地討論,不是由上而下,常會有出乎意料的好結果。但也有缺點,容易重複做、決策慢、開會討論時間比較久。」

不避談分潤與頭銜經歷,關係更健康

既然是以軟性組織的方式合作,也意味著隨著每次專案組成與運作的不同,分潤方式都會隨之浮動,關於合作,有一說是談錢傷感情,這句話套用在新型態的軟性組織上也是如此嗎?對偶然設計來說,目前還算是個單純的階段,曾令理略帶靦腆地笑說:「以目前接過最大的案子文博會花蓮館來說,因為是標案原本就知道多少錢,大家會一起討論哪件事要花少錢才能做好,不是很商業;加上分給大家的費用,最後大家錢都幾乎用到完,沒什麼賺錢,所以還沒有遇到什麼糾紛。」但也因為這樣,偶然設計特別重視給內外部夥伴們的credit,「在credit上都很謹慎,會讓平常容易放在第二層的單位,都以平等的狀態曝光。」畢竟,燃燒熱血若沒收入,還是得轉換成榮譽或頭銜經歷,才能讓夥伴關係更久遠。

而在平面室這邊,又是另一種狀態,「因為我們平時各自都仍是獨立接案,在收入上比較有餘裕,甚至是本身自帶客源放進平面室,不是一般公司還要去找案子,反倒是自己忙不過來、或是案子較大,所以需要夥伴幫忙。心態是感恩的,更像是互助會。」平時身兼團隊發言人角色的李君慈進一步說明,「分潤的默契,因為本身賺得就足夠,基本盤就很ok,就不會太計較,信任彼此,沒有哪個專案分配起來覺得不開心,要攤開討論也不會害羞,不會避諱去討論爭執,而是就比例去逐案討論,客戶報價前大家就會報對應的價錢。」

兩個團的經驗值分享言談間,竟不約而同地提及了幾個軟性組織的關鍵字:專長互補、關係平等、credit或利潤公開共享,聽起來一切都頗美好。在訪談最末,我們問起若想打造這樣的軟性工作組織,有什麼建議嗎?李君慈直言,「心態不能太愛計較;此外,也不建議年輕設計師比照辦理,若是各自的案源不夠充足,可能會爭吵。必須建立在案量充足、需要彼此合作的前提,不然就不是組隊打怪,而是彼此瓜分寶物了。」曾令理則客觀地就人力特質分析,「因為人數少,所以很挑能力,每個人的表現無所遁形,大家都看在眼裡,壓力也大。必須說軟性組織,最硬的地方就在於能力的強度。是社畜或冗員,就不要去這種地方。」一針見血直指核心,看來想要多自由,就得先多自律,對於創建新型態軟性組織來說,仍是必須。

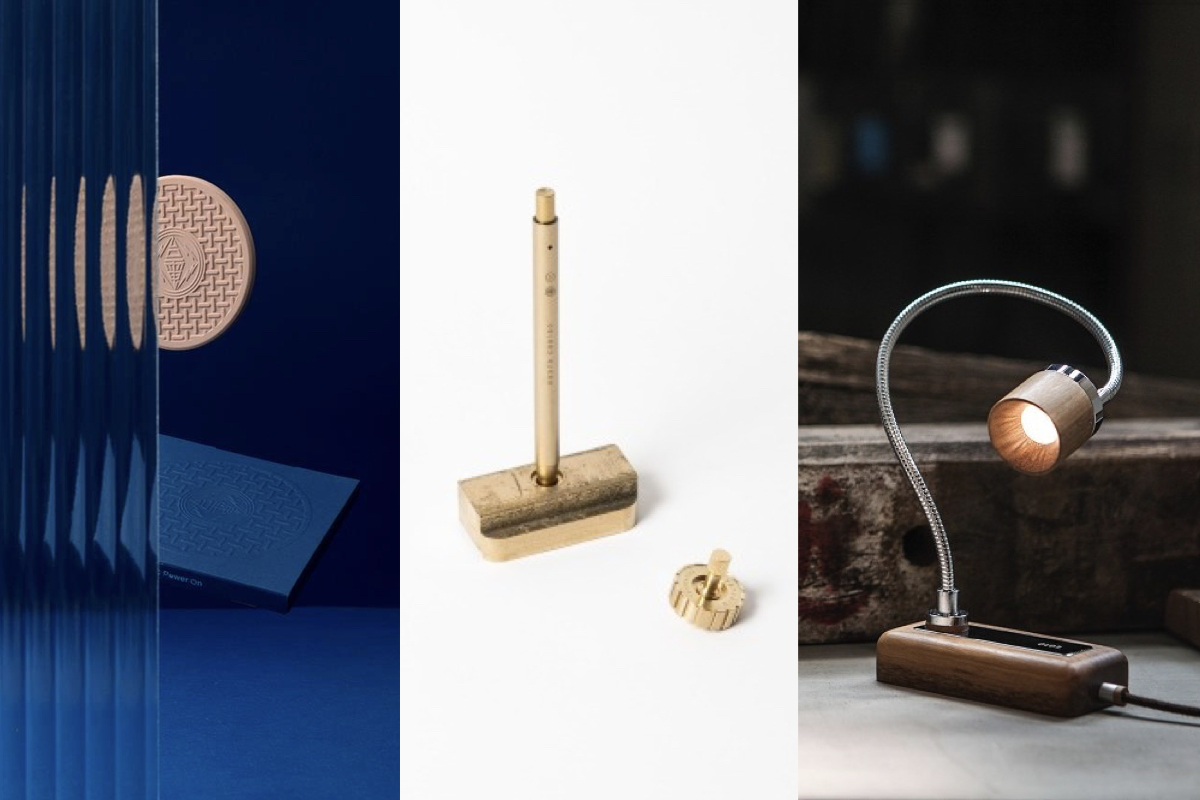

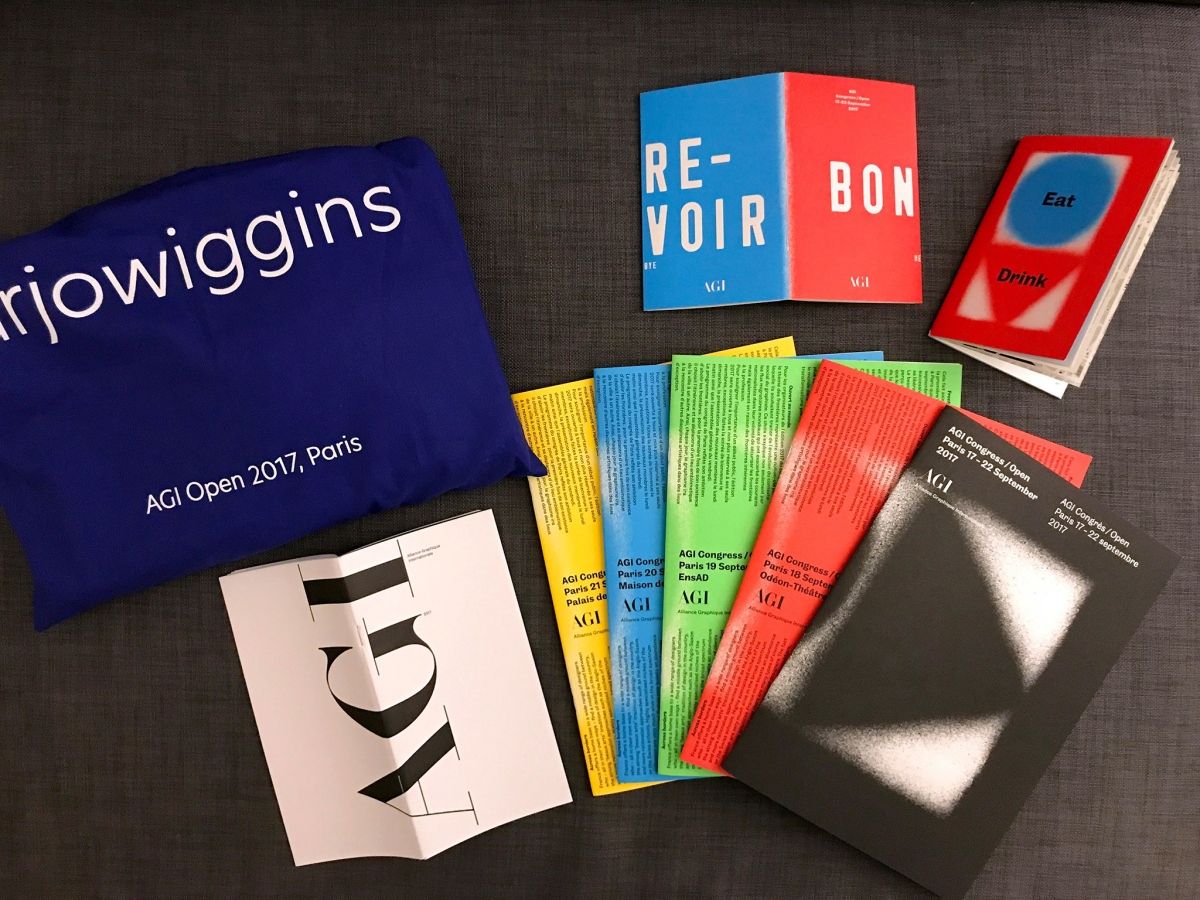

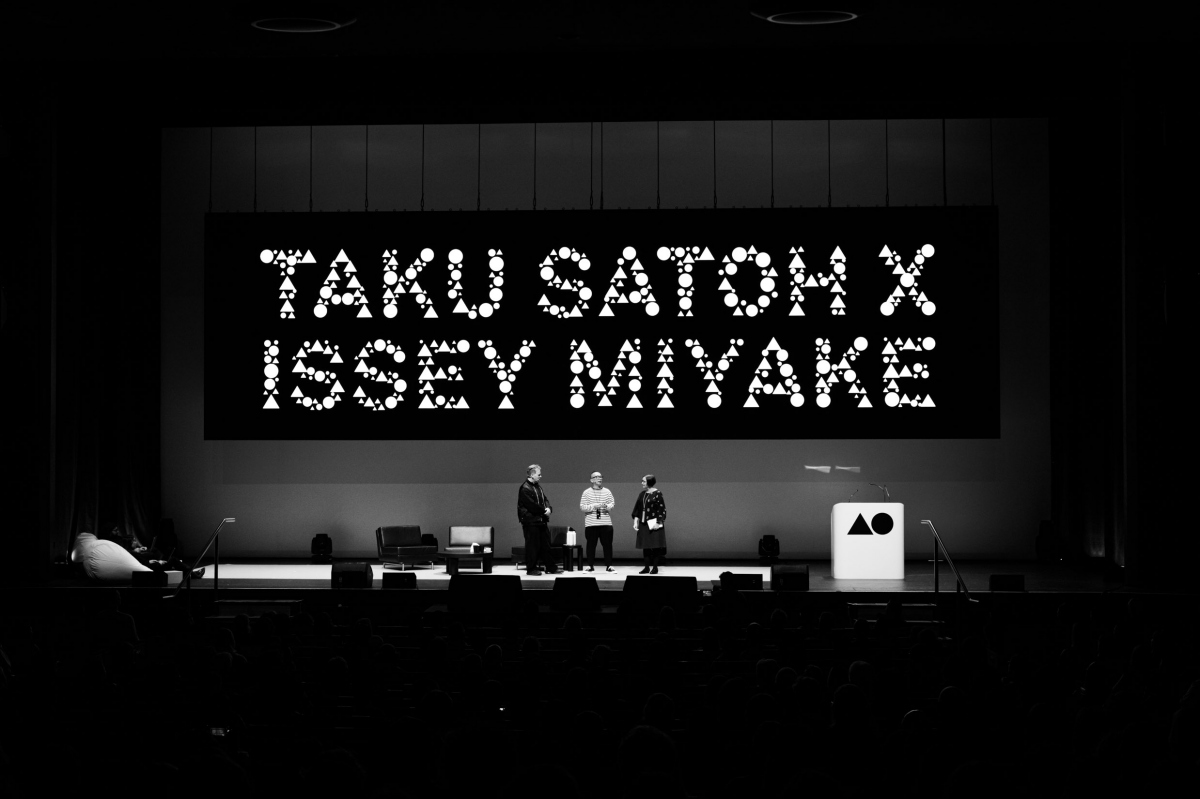

平面室

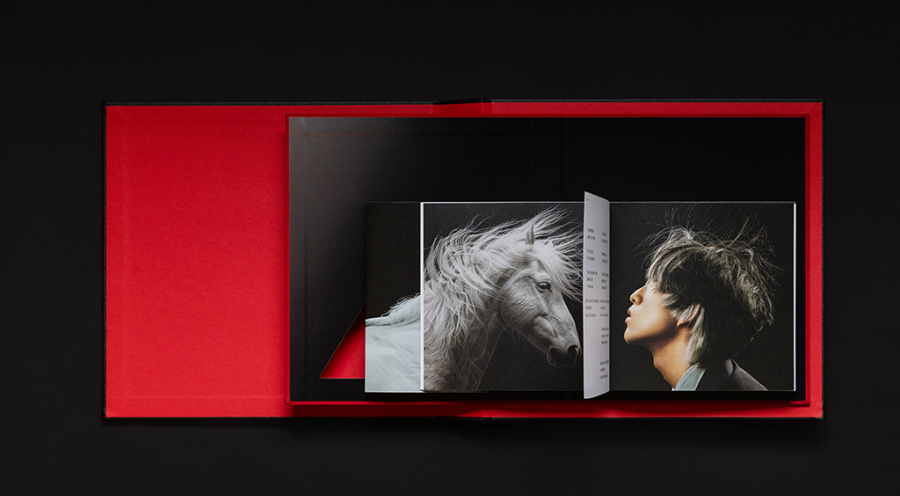

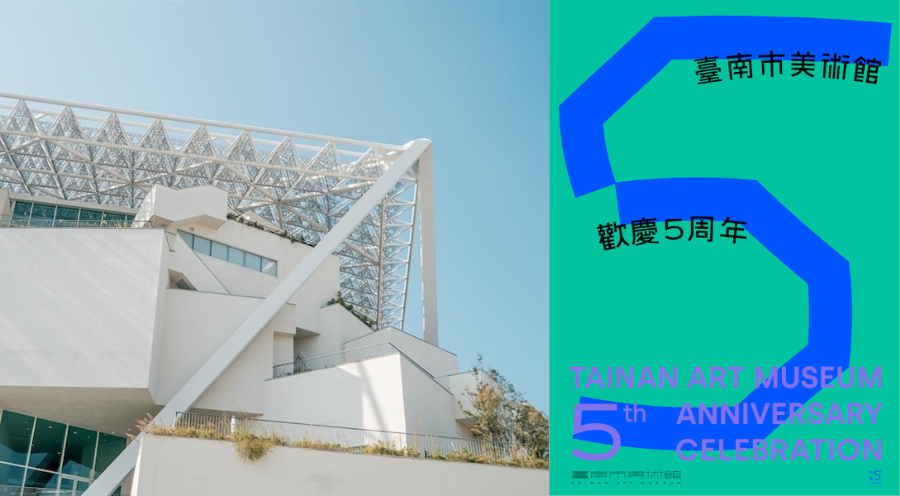

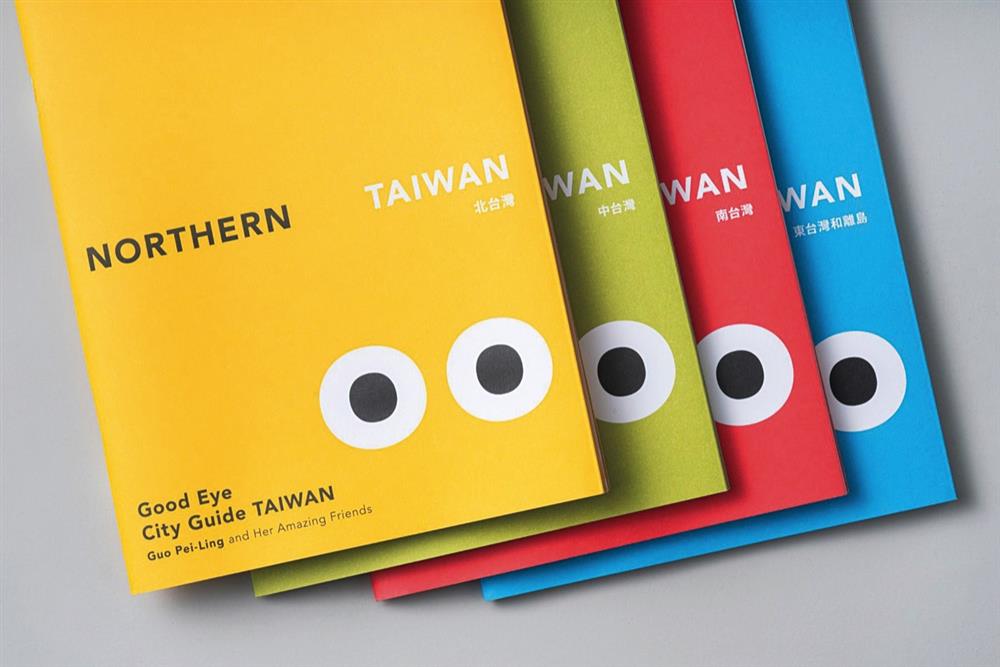

2018 年成立於台北,以平面設計為核心的視覺整合團隊,以策略結盟的方式,集結4位獨立、經歷豐富、不同風格的視覺設計師,透過相互合作將成果價值極大化,滿足多樣化的客戶需求。設計範疇包含視覺企劃統籌、藝術指導、品牌識別系統、活動展演視覺、商業包裝、音樂專輯裝幀、書籍及型錄編排等項目。

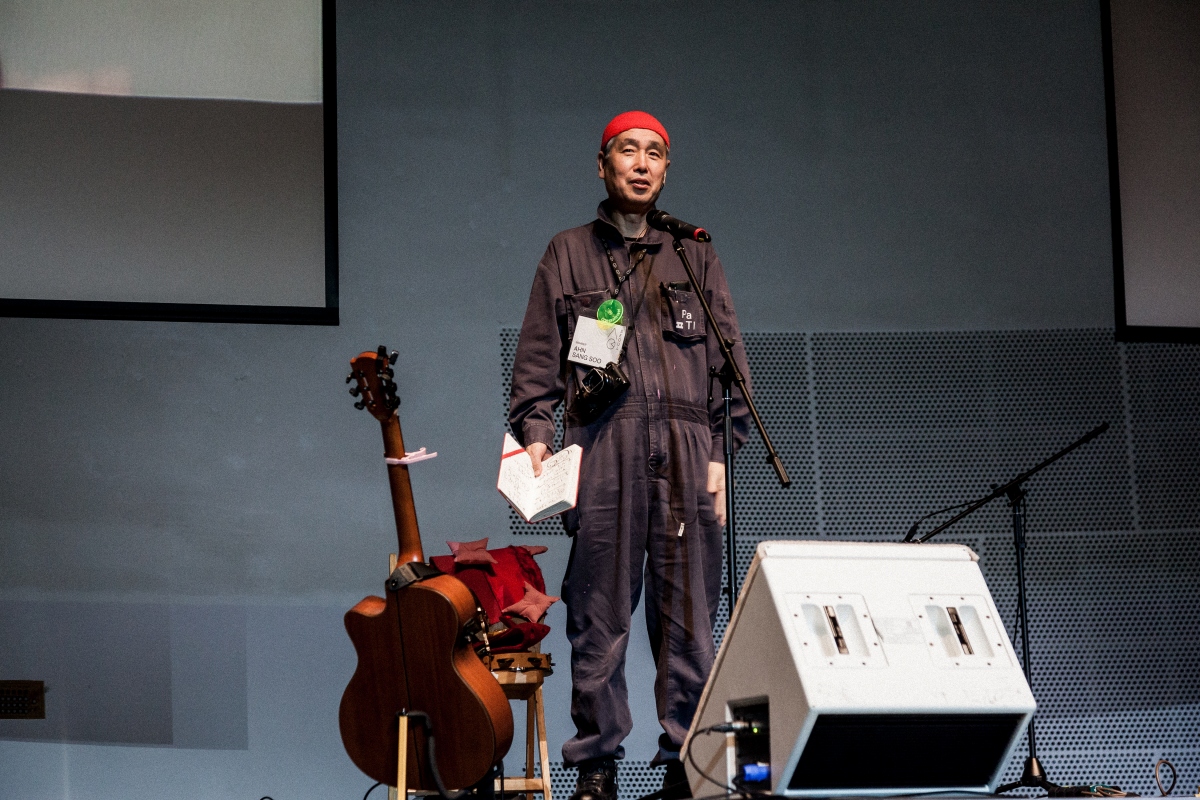

偶然設計

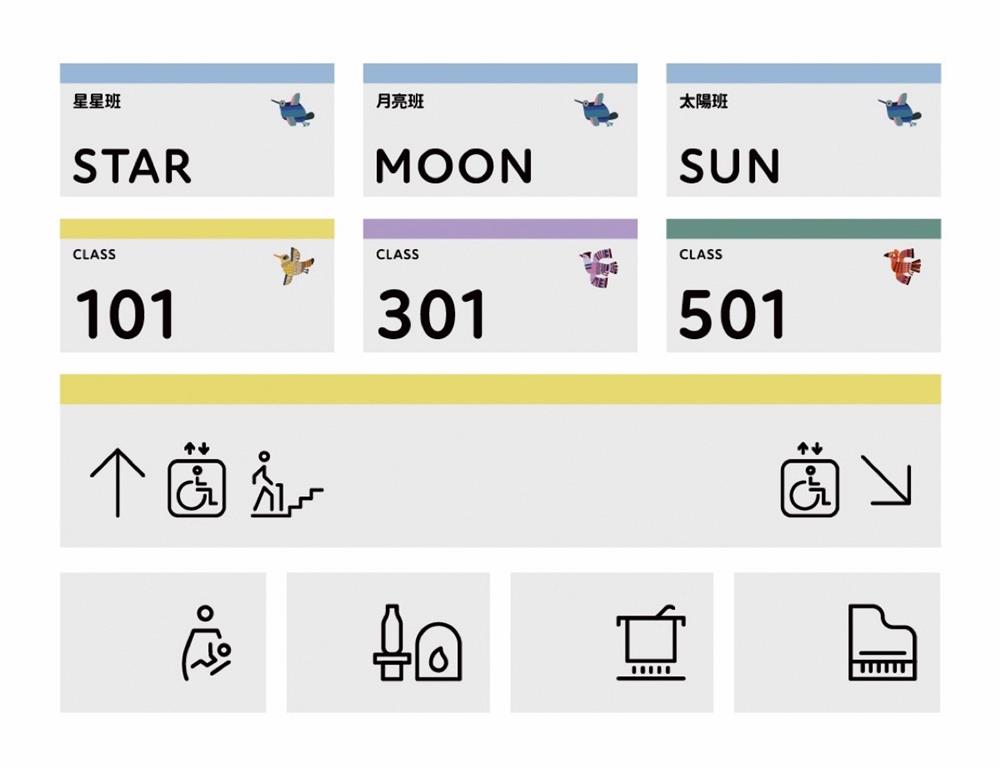

偶然設計是2016年因參與X-Site 發起的專案形式合作平台, 認為設計過程就如同偶然力的實現,從不可預期的意外中看見創作的機會。而後延續過去雲端機動的特質,持續串聯教育者、設計師、藝術家一同共創。團隊作品以空間設計為主體,涵蓋建築設計、裝置藝術、產品設計、空間策展、材料研究、議題調查,成員組合隨機多元不設限。

文|方敘潔

攝影|林祐任

圖片提供|平面室、偶然設計

場地協力|Marais瑪黑家居

更多創業幕後、品牌經營新知皆在 La Vie 2022/5月號《創業者的冒險》