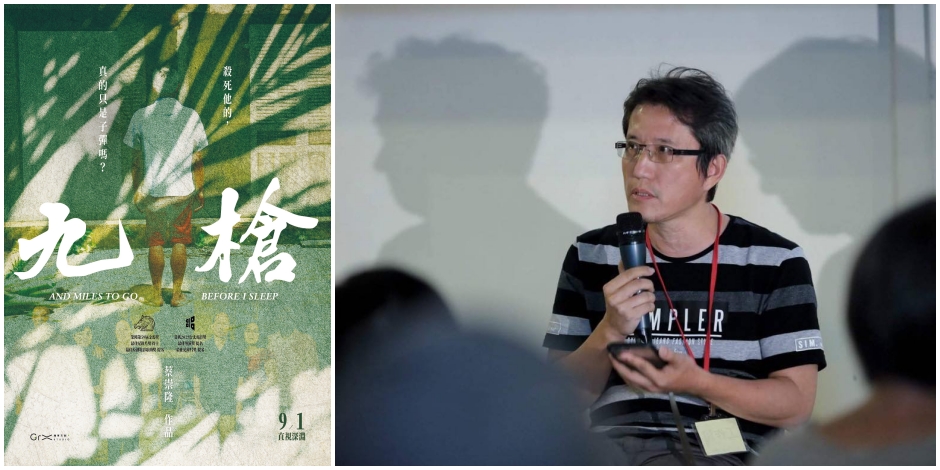

2017 年8 月31 日,九聲槍響下,越南移工阮國非應聲倒地,近30 分鐘無刪減的警察密錄器畫面直接震撼觀眾,《九槍》也斬獲2022 金馬獎最佳紀錄片。然而,卻是在1 年後的現在才上映戲院,導演蔡崇隆不急著追擊票房,反倒先展開「《九槍》上映暨全臺校園教材發送計畫」,募資台幣近300 萬元,希望用不同方式讓紀錄片與大眾開啟更多對話。

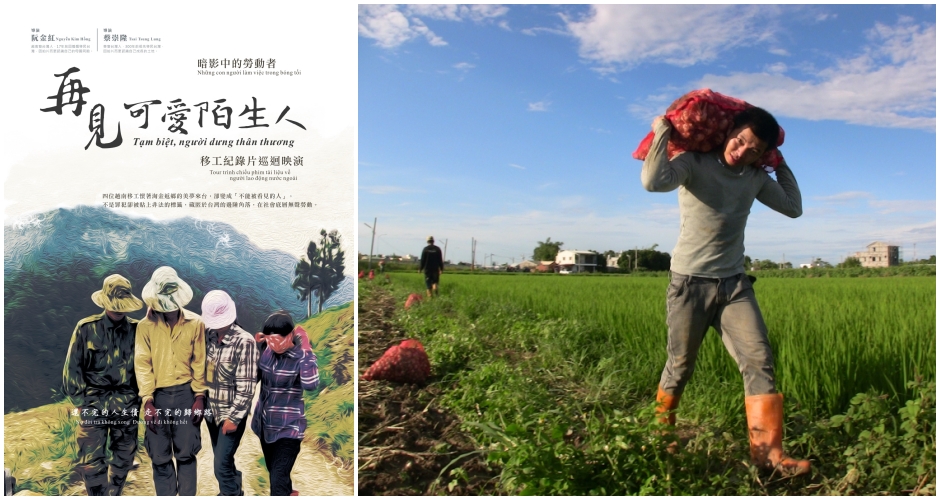

「我不是要修理警察。」訪談中一再一再地,蔡崇隆強調。許多人未看紀錄片就錯認他只維護移工、貶斥警方,一度捲起爭議,但看完片就會明白不是這樣。於是得獎後先是沉澱、醞釀,他運用國家藝術與文化基金會的補助展開小型巡演與映後座談,陪伴首批緊追議題的觀眾,「我的片子有一定殺傷力,或者就是會讓觀眾不舒服,我很清楚。」《九槍》以阮家與警方家屬、各界人物的訪談,搭配新聞影像和最直接的密錄器影像證據,拋出一個疑問:年輕警員為何對一個手無寸鐵的移工阮國非,需要連開到9槍?在妻子阮金紅導演、他製片的《再見,可愛陌生人》(2016)中,他遇過一個逃離工廠的「失聯移工」就住在派出所對面,警察體恤他們離鄉賺辛苦錢,掉了拖鞋還幫他買,彼此間是有同理與默契的,並非兩方對立。「你就會覺得阮國非事件太過離奇,一定有個非常大的誤會。」

1990年代是新移民進入台灣的高峰期,蔡崇隆開始對這些遠赴異鄉的人感到好奇,於是2003年在公共電視時陸續拍攝「移民新娘三部曲」。後來,他認識了越南新移民背景、離過婚並積極爭取權益的妻子阮金紅,在他影響下妻子也跟著成為紀錄片導演,一起合作2012年的《失婚記》。2013年的《可愛陌生人》與2016年的續集《再見,可愛陌生人》,他們才將鏡頭轉向東南亞移工,「這其實對我們兩人都是新的議題。」這是拍攝《九槍》的前奏。

誰是阮國非?還原不完美的受害者

據勞動部統計,2016年東南亞移工人數突破60萬人,自此超越原住民與新住民,但他們彷彿與主流社會處在平行時空,潛藏社會邊陲無聲勞動。「新住民跟移工族群在台灣是被分開的,我們的治理方式並沒有要他們太過親近。」蔡崇隆說明,以越南為例也有南北差異,像阮金紅的婚姻移民多來自農業為主的南越,移工則是政經、教育發達的中北越,文化與認同有落差。

然而阮金紅相對他仍有文化相近的優勢,她為貼補家用在農村打工,慢慢打入移工族群並建立友誼與信任。對於女性與新移民姊妹,也更容易講些並記錄下親密的體己話。他們也在家附近創立「越在嘉文化棧」,成為越南新住民、移工與新二代的交流與互助基地,蔡崇隆從最早的旁觀記錄者成為新住民家屬,更有機會在越南友人間感受「失語」的身分翻轉。

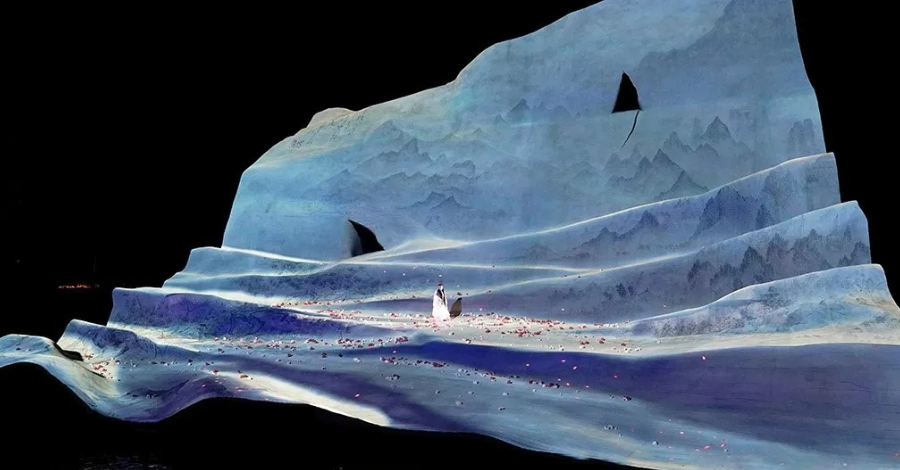

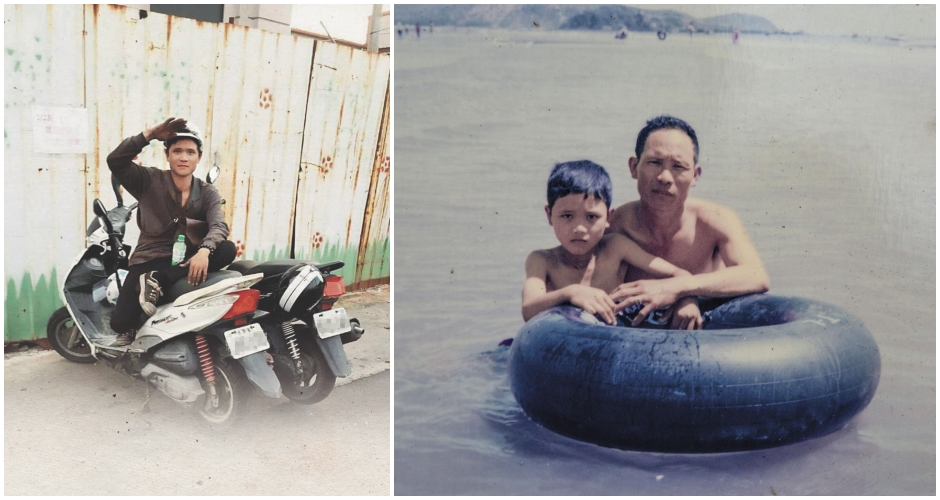

在紀錄片中,阮國非化身幽魂的第一人稱視角,用越語念白著他過世前在Facebook留下的心聲,飄蕩過曾留下生活行跡的空景。移工在台灣大眾印象中多是模糊的,如此詩意的敘事處理,是想帶觀眾進入他的心緒,還原他的立體形象。片中也不諱言阮國非有施用毒品甲基安非他命,可他平常又是個樂於幫助孩子的叔叔,是什麼讓他陷落至此?

「不知道今晚該往哪裡去?/我在人行道上不斷徘徊」,片尾曲〈Là vì em為了妳〉吟唱著阮國非生活困頓與對家鄉母親的牽掛,蔡崇隆說明,「東南亞移工(比婚姻移民)又多一層法律上的阻隔,而且也不如歐美外籍技術人員更容易取得居留身分,永遠只能是很不公平的客工(guest worker)。」台灣的客工制度嚴格規定移工不可任意轉換雇主,限縮他們工作地點、時間甚至薪資保障,只被視為短期勞動力,許多人受不了壓迫就逃逸,可又要面臨取締或藥物的誘惑與控制。他認為台灣面臨少子化與缺工問題,那為什麼不能好好接納他們?

導演不是英雄,拍紀錄片不為了好看

最初會有靈魂視角甚至重演阮國非生前的設想,也是因蔡崇隆從沒想過真有管道拿到密錄器畫面。他坦言像是在看電玩射擊遊戲畫面,「不加工直接播出來卻像假的,它明明是真實畫面,可好像處在真實與虛構的邊界。」用藥而精神恍惚的阮國非蒙受數槍,如受傷的獸倒臥在警車旁,先前汽車因衝突毀損的民眾放話:你還唱秋(tshàngtshiu,聳鬚)嗎?第一台救護車不是先救更重傷的他、警員要幫忙壓制上銬卻是腳踩⋯⋯,其中的複雜心態混雜對當下衝突的報復、恐懼,以及台灣社會對移工的蔑視、不理解。

「最讓我痛苦的是開槍之後整個過程衝擊我的認知:台灣不是一個重視人權、人情的國家嗎?我感到好陌生,我以為我們不會到這種程度。」當初內部試映後一片靜默,有人提議應該直接播出給大眾看,它本身已經是紀錄片。可它真的就是了嗎?「我不是只揭發一個被掩蓋的證據,丟出來給輿論去幫阮國非翻案、對付警方。」素材必須小心處理,要播放完30分鐘的冗長與等待才能彰顯事件的真實性與荒謬,可考量到影廳沉浸式無路可逃的壓迫感受,一整段觀看太長,蔡崇隆將影像分為3段,各自有觀察重點,也更能與其他議題、事件的影片互相參照。

曾有觀眾回饋《再見,可愛陌生人》在制度面的展現不足,蔡崇隆說明這是策略的不同。《失婚記》與兩部「可愛陌生人」是由他們生活中自然長出的小品紀錄片,因為只有夫妻兩人長時間跟拍,更側重於個人故事的情感性好使觀眾同理,也更容易掌控成本。《九槍》回應了這一需求,平衡感性的敘事與探討議題的理性分析,進行完整團隊製作與分工,有意識地讓故事各方角色在採訪中現身發話,如警員的姑姑、資深警官、律師、仲介等等,研究小組也搜羅宿舍大火、黃文團事件、公安意外⋯⋯,所有內容都收束在阮國非之死的主線上,呈現無論合法或失聯移工,都仍身居弱勢的普遍處境。

可其中獨缺當事警員的身影。蔡崇隆反問究竟想從警員得到怎樣的反應?若警員真應了壓力溫情道歉或辯解,太過聚焦在個人,好像整個結構性問題的責任落在一人身上,《九槍》尋求背後成因的努力可能瞬間瓦解。「這只是在找一個代罪羔羊,把紀錄片創作者英雄化。」儘管紀錄片可能會更好看,可只追求好看還不如拍娛樂片、劇情片。「當然我還是希望作品有觀賞性,但紀錄片好看不該是第一要務。」

不要虧本,更要讓故事繼續陪伴觀眾

談到上映,蔡崇隆說明要進戲院大銀幕通常需要數十萬的發行與行銷費用,這對經費有限的紀錄片導演是一個門檻。「若要我虧本做紀錄片,我覺得就不值得做了。」他認為即便拍片不為商業也要顧及成本與合理利潤,過度犧牲自我並不能走得更遠,所以在小巡迴後,他與嘖嘖合作集資「《九槍》上映暨全臺校園教材發送計畫」,先匯聚本來就關注議題的群眾支持,同時也是另一種觸及新受眾的行銷管道,與法律白話文運動、台灣通勤第一品牌的合作就是一例。

電影教材包也是與集資團隊的激盪,拿掉密錄器片段重組電影為教材,也能讓高中生參與議題,從教育開始翻轉。稍有遺憾是沒能完整達標第二階段計畫的執行費用,但仍能開不少場映後座談,推動警政改革或移工議題的交流。這是他的堅持,「除了安撫大家看完後難受的情緒、彼此打氣,更重要是如果原先認知被打破了,那大家要緩下來討論:悲劇已經發生了,那我們未來可以做一些什麼?」

他很喜歡英國紀錄片先鋒John Grierson的話:「紀錄片不是反映真實的鏡子,它是打造鏡子的鐵鎚。」《九槍》是探尋真相過程中,發掘更多證據的「鐵鎚」,或許還能敲出槍與彈,將能量射向觀眾,可要不要反思、行動的關鍵在觀者身上。作為補充,他說紀錄片沒有那麼偉大,「那是它的有限性,作品有自己的生命,我不能強求它能啟動多少人。」曾有些法官、律師、警察回應他的《島國殺人記事》系列讓他們想要做不一樣的司法工作者,其中之一就是片中現身、擔任阮家律師的邱顯智。

因為這些珍貴的緣分,蔡崇隆體悟到作為紀錄片導演要更謙卑。他說台灣人往往迴避歧視這件事,可只有看見並且承認人們歧見的存在,才有機會改變。《九槍》沒太刻意圍繞在此,可許多觀眾的回饋中,他們真切感受到了。他補充真正關心移工族群的台灣人可能不到1成,「一次映後座談,我跟公眾開玩笑說我好像一直在幫移工打選戰。」他目前正著手記錄外籍看護族群與新二代,當然,他會與這場選戰一直纏鬥下去。

蔡崇隆

紀錄片導演、製片。曾任平面及電視媒 體記者、公共電視《紀錄觀點》製作人。 2001 年執導《島國殺人紀事》獲金穗 獎最佳紀錄錄影帶,2017 年擔任製片 的《徐自強的練習題》獲金馬獎最佳紀 錄片提名。2022 年以《九槍》獲得金 馬獎最佳紀錄片。

Bonus:蔡崇隆推薦:紀錄片也要創造性!

➊ 《憂鬱之島》/陳梓桓(2022)

形式上很特別,在檔案影像與訪談之間,用類似劇情片的手法去重演年輕人的故事,敘說香港曾像台灣是自由世界的一個部分,後來經過六七暴動、文化大革命、六四天安門事件、九七香港主權移交到反送中運動(反對《逃犯條例修訂草案》運動),如何走到現今如同是淪陷的狀態。

➋ 《K 的房間——關於世界的創造與毀滅》/洪瑋伶(2020)

這部小品短片去年在台灣國際紀錄片影展獲獎,非常有實驗性,其中編劇辛佩宜是我學生。他們在面對這種很硬、很冷的白色恐怖議題時,以可能更符合年輕世代的視角去切入,這是我們未來要努力的方向。紀錄片要有創意,John Grierson在1930年代就已經定義紀錄片是「對真實的創造性處理」,傳統教條式紀錄片可能不再足夠挑戰形式上的真實與虛構邊界。

文|吳哲夫 圖片提供 |《九槍》團隊