到底該如何開始,從海量資訊挑到自己所愛的紀錄片?多年來策展台灣國際紀錄片影展(TIDF)的林木材,每年光TIDF 就要消化2,000多件徵件作品。他也遊走國際,謙稱影壇大小資訊都「盡量」掌握。這次邀請他來分享國內外值得注目的11位導演,並帶各位一起打開各大影展與串流平台。

推薦導演:國內外11位值得注目!

❶ 台灣/黃邦銓

他大概才30歲出頭,作品實驗性強,之前喜歡使用8毫米底片攝影機與底片靜照,如《回程列車》(2018)中他搭火車由法國到西伯利亞橫跨歐亞,運用沿途拍攝的黑白照片組成一部電影;《去年火車經過的時候》(2018)則將鏡頭對向台灣,繼續他對「時間」的探討。到了與林君昵共同執導的《天亮之前的戀愛》(2020)、《甘露水》(2021)則使用上16毫米底片攝影機,從他的作品可以看出他對選用媒材跟故事之間關係的深刻思考。

❷ 越南/阮純詩(Nguyễn Trinh Thi)

她應是現在越南當紅的女性藝術家, 作品多為散文電影(essay film),經常擷取檔案影像再透過旁白詮釋,進而與某一文本產生強勁的互文性。像《愛男愛女》(Love Man Love Women,2007)她運用出現越南電影中的各種同志影像。而《第五電影》(Fifth Cinema,2018)則回應1980年代紐西蘭毛利族導演Barry Barclay「第四電影」認為原住民電影要由自己說故事的概念,她提出現代應有更關乎個人主體性的「第五電影」,於是她拍自己的女兒、少數族群並融入現成資料,旁白再搭上Barry的宣言形成互文。

❸ 馬來西亞/廖克發

他是馬來西亞華人,第一部《不即不離》(2016)拍他缺席的祖父,在馬來西亞種族主義非常嚴重,他祖父加入「馬來亞共產黨」的抗爭,成為人們口中的暴力恐怖分子,當他開始去發掘也掀起家庭與國家的傷痕。後來《野蕃茄》(2021)拍台灣二二八事件、《一邊星星一邊海浪》(2022)拍馬來西亞沙巴州無國籍的流離人口。歷史與認同議題一直是他的主題,許多作品在他母國被禁,台灣正巧給予他創作的空間。

❹ 美國/Khalik Allah

年輕的美國非裔藝術家與導演,早期由靜照攝影出身,經常以電影底片拍攝人物肖像短片,再組成整部電影,如《街頭黑佬》(Field Niggas,2015)描繪紐約非裔社群,《黑母親》(Black Mother,2018)則重訪祖先的故鄉牙買加,彩度濃厚的影像配上非裔的饒舌樂,敘說他們身世、遭遇的不平待遇,以及如何辛苦成長並照顧整個社群。那樣強烈的節奏與風格很獨特,恐怕只有社群內部的人才玩得出來。

❺ 印尼/Ismail Fahmi LUBIS

早期參與荷蘭導演Leonard Retel Helmrich的作品攝影,一同操作Helmrich著名的一鏡到底(one single shot)攝影技術,畫面非常狂野。他們發明控制器讓攝影機更能隨身體自由移動,就像用你的眼睛去親臨事物,拍人更像直接對視,也能跟著孩童奔越街道,與軌道移動是完全不同的體感。他關注議題廣泛,《演猴論》(Masked Monkey,2014)拍人與動物的關係,近年作品《助守在異鄉》(Help Is on the Way,2020)則記錄印尼來台的外籍移工,現在似乎正製作一部動畫紀錄片,大家可以期待。

❻ 中國/李維

非常年輕的90後中國導演,拍第一部片《飛地》(2015)時才19歲。他滿關注社會底層、弱勢群體,靠的是扎實的蹲點記錄,像他最新的《塵默呼吸》(2022)追蹤塵肺病議題,花了1年拍攝家鄉四川的一個家庭,其中爸爸大章早年去城市石英粉廠工作,患病後反倒要由父母與孩子照顧他,沒辦法去履行他作為一個父親的責任,是滿悲慘的故事。這些在中國應該有許多案例,可是議題沒什麼被報導的空間。

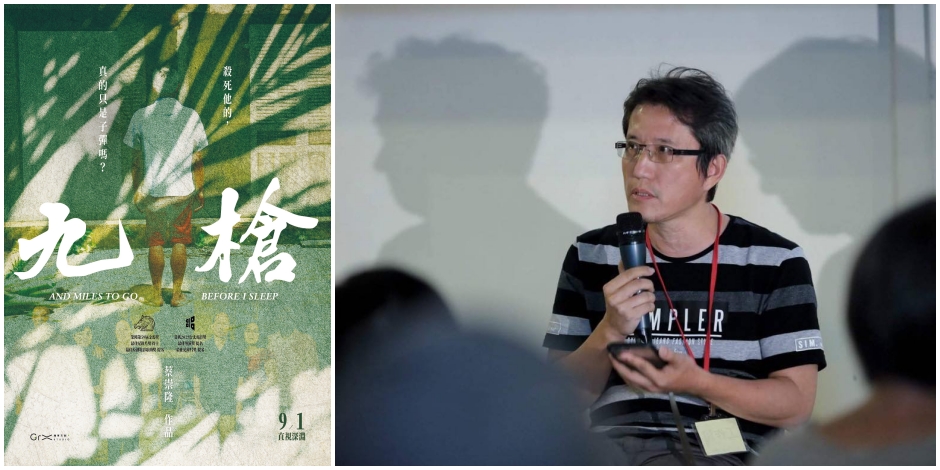

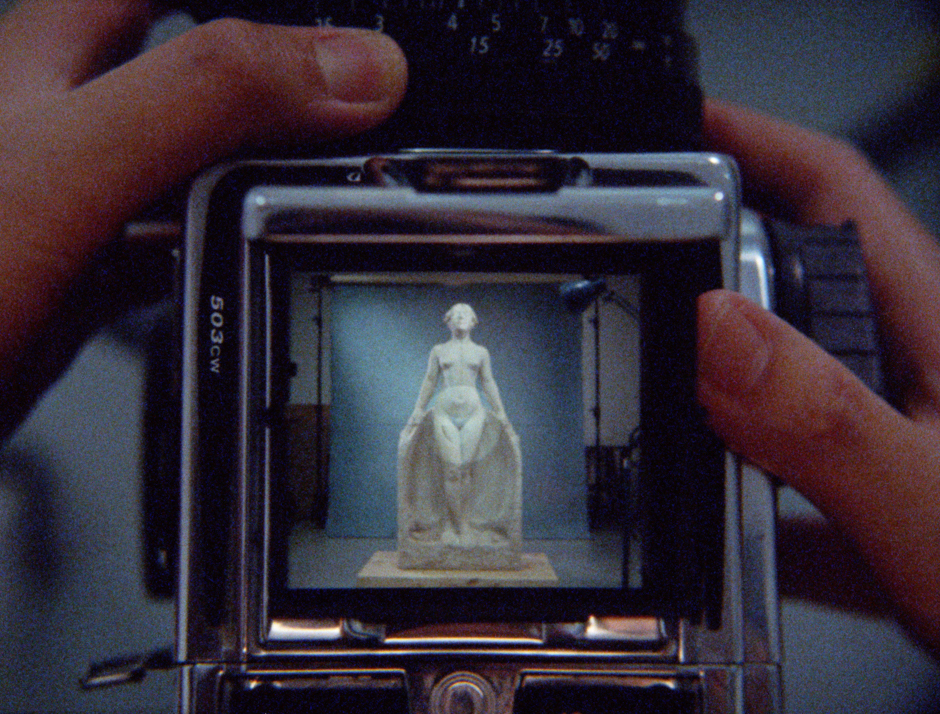

❼ 台灣/蘇明彥

他的觸動多是從人性與記憶出發,作品質地偏冷、以觀察性拍攝手法居多,視角又很不一般,總能找到社群邊陲的故事。更早多是詩意、風格感強烈的黑白短片作品,如《伏流》(2018)中他在台北公館寶藏巖拍下老人們靜靜的生活,其中一位每天都會乘船穿過涵洞。最新長片《布洛卡區》(2022)花了8個月在台北矽膠娃娃旅館拍攝排解寂寞的男性與娃娃,從眾多無法言說的沉默慾望和祕密中思考人的存在意義。

❽ 緬甸/李永超

他是緬甸華人,經常往返台緬。之前的《血琥珀》(2017)緊跟礦工直接進到森林礦場,算是滿硬派、觀察性較強的導演,片中少有訪問和對白,畫面很有臨場感與直覺性。《二○二○年的一場雨》(2021)花了7年拍攝弟弟打工養家的生活,有點接近家庭電影,從中能看到緬甸大環境的景況;同年的《惡人之煞》則記錄與軍政府對立的克欽獨立軍,一位士兵如何成為笑談殺戮的惡人。兩部正巧遇上2021年緬甸政變,所有事情都要低調進行。

❾ 泰國/Thunska Pansittivorakul

他至始至終都在拍同志議題,近年越來越強調同志的情慾跟身體,用暴露或性行為去反映泰國的地緣政治。曾在TIDF得獎、與Phassarawin Kulsomboon(如右圖)共同導演的《死亡之舞》(Morana Sati,2021)在說過去泰國軍政府如何壓迫抗爭者,他蒐集到許多畫面暴力的檔案影像,非常直接、強烈(令人不舒服)。公視播過的《美斯樂奏鳴曲》(Santikhiri Sonata,2019)和與Harit Srikhao共同執導的《空洞的時間》(Homogeneous, Empty Time,2017)也很好看。因為泰國很多議題不太能談,他許多作品在家鄉都不能播,可說是禁片導演。

❿ 台灣/蘇育賢

《花山牆》(2013)以傳統紙紮工藝搭上台語口白,影射鄭南榕的自我犧牲,我就是在台新藝術獎年度大獎認識他、邀請他參加TIDF。他在當代藝術與紀錄片領域兩邊跨,常運用古典上不常見的手法,譬如邀請一群移工參與長期工作坊,由他們自己發展劇本、講述經驗,帶有即興演出的味道。《工寮》(2019)就特別搭建不存在於現實的演出空間,而《宿舍》(2021)則回應2018年新北汐止隱形眼鏡工廠的越南女工罷工。

⓫ 泰國/Sompot Chidgasornpongse

暱稱Boat,也常擔任泰國當代藝術與電影大師阿比查邦的副導演。很久前的短片《曼谷魔幻時刻》(Bangkokin the Evening,2005)拍曼谷每天早晚一次放國歌,街上所有人停下立正40秒的魔幻時刻,呈現人民與國家權力的互動。較近的《鐵道撿風景》(RailwaySleepers,2016)片名中sleepers在英文指火車上睡覺的人,也一語雙關鐵道上的「枕木」,呈現8年間在火車上遇到的各色人物與故事,也藉鐵道興建史帶到泰國現代化的過程。他的作品常帶有緩慢的詩意 ,有點類似阿比查邦夢境的味道。

推薦影展:翻目錄、找愛片!

欣賞紀錄片的祕訣就是什麼介紹資料都不要看,不要預設、像一張白紙去接受。通常要尋找值得觀看的作品我都會快速翻影展目錄,影展大概分成競賽型與觀摩型,許多兩者兼具。競賽類多以新片為主,可以發掘年輕的潛力股導演,能入選也代表他的創作能量足夠強,能打敗眾多競爭者;觀摩型則多是主題式或導演回顧 ,帶你較全面性地了解其脈絡。

談到競賽,比較具代表的綜合性影展如柏林影展,它很有政治性。其他幾個重要堡壘像歐洲有荷蘭IDFA、丹麥CPH:DOX、英國Sheffield、DocFest和Open City等等;亞洲我一定看日本山形國際紀錄片影展;美洲則有日舞影展(綜合性)和加拿大的Hot Docs,風格是《第四公民》(Citizenfour,2014)那類議題與形勢拿捏得當的主流紀錄片。

❶ IDFA荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展

創立於1988年,是全球最大、最知名的紀錄片影展及產業活動,固定在每年11月舉行,有競賽也有觀摩單元,也舉辦辯論、論壇以及研討會等等。我有擔任他們的選片人,從全球範圍選片。他們強調所謂的創意性紀錄片(creative documentary),所以排除說教式或倚賴旁白、傳統結構的電視紀錄片,不過創意的範疇非常大,人類學式也在其中。11.08∼11.19。

❷ YIDFF日本山形國際紀錄片影展

創立於1989年、舉辦於單數年的雙年展,是亞洲首個以紀錄片為主的國際影展。我尤其關注它的競賽單元,除了「國際競賽」外就是「亞洲新力」(New Asian Currents),它對亞洲的經營特別強,許多少見國家如哈薩克或陌生的導演都能從這裡認識。以前有很多從1980年代崛起的大師,可現在時代不同了,許多年輕導演一直從不同國家湧現,發掘的工作就特別重要。10.05∼10.22。

❸ TIDF台灣國際紀錄片影展

創立於1998年、雙數年舉辦的雙年展,是亞洲重要的紀錄片影展之一,正好與日本山形國際紀錄片影展錯開。若要說紀錄片內容的廣度與包容性的話,那TIDF一定是台灣最全面、適合各種觀眾的,因為是以呈現紀錄片多樣性為目標 ,所以實驗性、跨界、傳統手法等各種類型都有。觀摩單元也有專題可以關注,經常選映一位導演的生涯十數部作品,重度影迷可以一網打盡。2024.05.10~05.19。

❹ WMWFF台灣國際女性影展

偏觀摩性質,創辦於1993年,2014年起開辦台灣競賽獎、已要邁向第30屆。這幾年特別多挖掘女性之於電影生產工具的關係,因為早期攝影機笨重,全球電影產業也多由男性控制,可近年攝影技術改良、輕量化後,女性就有更大的創作空間,對應到由自己拍攝與說話的慾望,紀錄片的數量經常大於劇情片。選映上,女性影展也有引介早期接近實驗電影的導演。台北微風影城,10.12∼10.22。

推薦串流平台:好的紀錄片都在這!

❶ MUBI

它含納所有種類的藝術電影,最特別在於串流平台上永遠只有30部團隊選片能觀賞,每天會換掉一部電影,代表每部電影只有30天的觀賞期限。此外,它重要的是電影評論、社交網絡、齊全的資料庫等功能,我查資料會去或是串流免費時會用一下。(mubi.com)

❷ DAFilms

創立10多年來,它是歐洲最早發展、也是全世界最專業的紀錄片串流平台,由7個歐洲重要國際紀錄片影展共同發起,搜羅來自世界各地約2,000多部作品。像我們TIDF以合作夥伴的身分加入,希望能多推薦亞洲片進去。假如對歐洲新銳導演或是得獎、經典電影有興趣,可以從這邊找到滿完整的資源。(dafilms.com)

❸ Giloo

創立於2017年的台灣平台,主打主題式策展並且經常回應議題,經常與不同單位像TIDF或KOL展開合作,而且幫你分類得很全,新片舊片都有尤其經典方面,台灣紀錄片自然也是比較齊全。它們也特別關注短片創作,像是最近才在舉辦「Giloo Fest 2023:眾籌提案大會 x 50大國際華語短片影展」。(giloo.ist)

林木材

1981 年出生,畢業於台南藝術大學音像管理所,從事紀錄片評論與推廣、策展等相關工作。文章散見網路與報章,曾走訪多個國際紀錄片影展並擔任評審,著有《景框之外:台灣紀錄片群像》一書。目前為國家電影及視聽文化中心研究策展處處長、台灣國際紀錄片影展策展人、阿姆斯特丹國際紀錄片影展選片人。

文字整理|吳哲夫 圖片提供 |各單位