威廉‧肯特里奇,或許這個名字你有些陌生,但這位南非籍藝術家,曾在2009 年被美國時代雜誌評選為世界最具影響力的百人之一,同時也是勞力士創藝推薦資助計畫的導師,絕對是你必定要知悉的當代藝術大師!今年6 月,他在北京尤倫斯當代藝術中心展出個人回顧展《威廉‧ 肯特里奇:樣板禮記》,La Vie 親身前往北京訪談肯特里奇,分享他的創作歷程及創作關鍵字。

藝術有時可以是對於自我內心精神的深深挖掘,探出那些最幽微曖昧的潘朵拉之盒;有時則是不斷對於創作形式的反叛及突破;甚而更是揭開社會陰暗面的一把利刃,挖開割出那些壞疽的臭血,引你看見隱埋在美好生活下的真實。

「西方現代主義有兩條發展路線,其一是始於19 世紀衝鋒派的抽象畫派,只關注於藝術本身,對於外部世界沒有興趣;另一派別則對於政治、社會仍有深刻關懷,而我屬於後者。」威廉‧ 肯特里奇(William Kentridge)的父親是為南非人權鬥士曼德拉奮鬥的人權律師,因而他從不避諱其真正的藝術關懷是「社會」。

雖無法認同種族歧視,但南非白人身分在社會機器運作下,擁有前往專屬白人的場所的特權,因而無可避免、非自願地成為種族歧視的共犯之一。種種糾結與矛盾,讓他選擇不同於雙親理性的法律邏輯面對,而選擇「非邏輯性」的藝術創作回應南非政治及種族議題;充滿時間感及粗曠感的炭筆定格動畫拍攝形式、政治藝術的表述,更讓他成為世界重要視覺及劇場藝術大師。

呈現時間感的炭筆動畫

從1989 年至2011 年的〈蘇荷‧埃克斯坦〉系列手繪動畫,是肯特里奇的最知名作品。他運用獨創的炭筆定格動畫,創造出動作演變的過程及時間感。不同於一般動畫繪製,在一次又一次的動作演變中重新構圖,肯特里奇從初始構圖中,只抹去人物及場景的改變之處,在有限修改處重新構圖,每幅動畫都需要上千次繪製和擦除。於是在動畫中,你可以看見那些修改之處,每一步、每一處修改的歷史都在你眼前展現,創作形式反諷著人類總是容易遺忘歷史的可悲特質。

肯特里奇在這一系列手繪動畫中創造了三個重要角色,象徵南非有權階級的白人富豪蘇荷、蘇荷的妻子,以及象徵藝術家自身的菲利克斯。在1991 年的〈礦〉,擁有礦產的蘇荷,壓下濾壓咖啡壺的濾網時,突然變成鑽礦的鑽孔機,鑽穿眾多非洲黑人的頭顱,犧牲了無數人的生命,呈現白人對於黑人的勞力剝削,只為了成就自身財富,更隱喻著在實行種族隔離制、白人掌權的社會對於黑人的不公壓迫。

邊緣的思考

「我所感興趣的是一種政治的藝術,也就是說一種關於多義性、矛盾性、未完成姿態和不確定結果的藝術。」肯特里奇的創作如一首首斷裂的抒情小詩所組成,片段之間敘事性並不相連,每一個畫面都有其隱喻,而那無限串連的聯想性,更是作品永遠處於未完成姿態的原因。

肯特里奇稱之為「邊緣的思考」,站在主題邊緣處,採集任何與作品議題相關的素材,呈現出既非全然在地思考、又非異地思考的開放提問。在錄像新作〈論樣板戲〉中,他以中國文化大革命為起點,片中可見南非舞者達達.馬斯洛不斷在各式如「保衛祖國」等紅衛兵式的宣傳標語中踮起腳尖,呈現出生氣盎然、希望蓬勃般的舞蹈能量,為何選擇「踮起腳尖」?因為那樣的姿態,同時也隱喻著中國人踮起腳尖對抗日本人、學習扔手榴彈、以及當時江青為了宣傳共產思想所推出的樣板戲的清一色女舞者。「踮起腳尖」成為一種聯想的起源,西方古典芭蕾舞站在聯想的邊緣,既不全然置身事外,又不完全置身其中,所有看似不相關的畫面,其實皆有一條隱隱的線串聯起東西兩方,透過這些片段,引發觀者透過自身經驗思考,提出批判,正視歷史。

始終如一的社會關懷

從經驗主義的〈蘇荷‧ 埃克斯坦〉系列及〈烏布說真話〉、對於現代主義探索的〈我不是我,這匹馬不是我的〉、2012 年在卡塞爾文獻大展對於抽象時間探討的〈對時間的拒絕〉,看似命題不同,但皆是透過非線性的不斷詰問,並試圖讓個體經驗以普世性的語言表現。

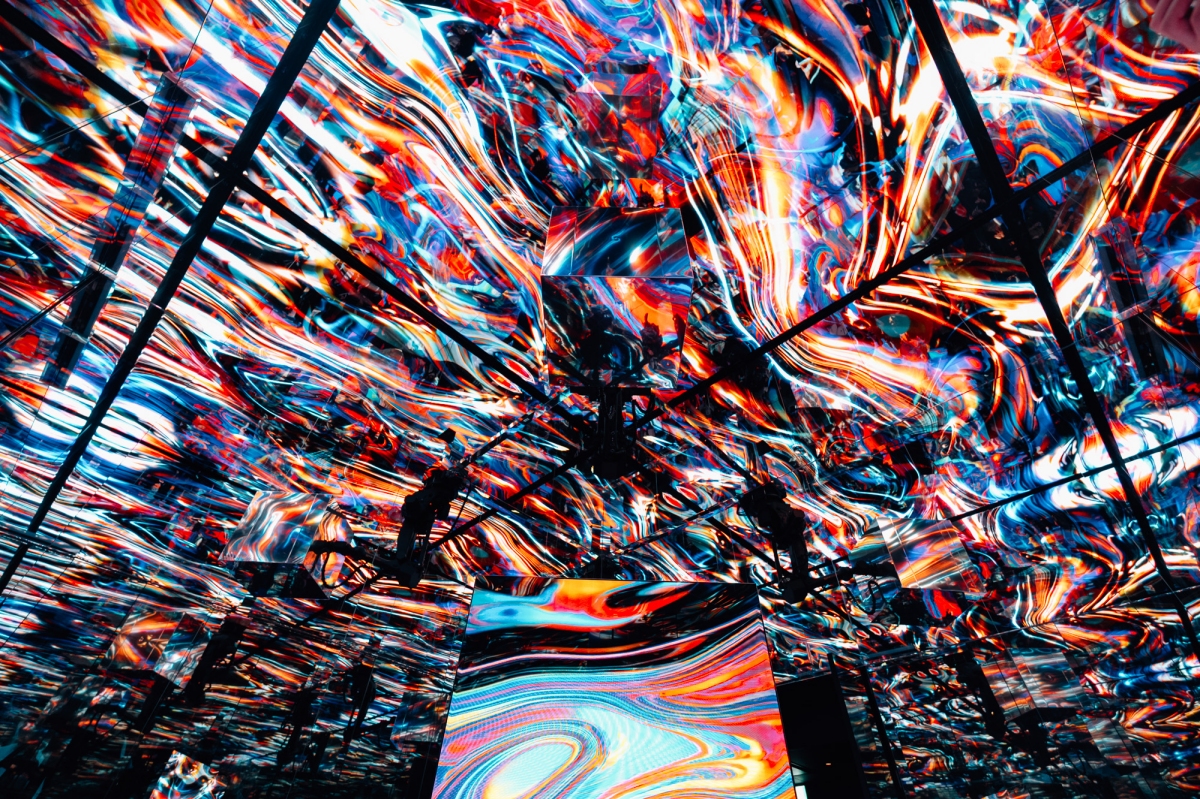

「在〈對時間的拒絕〉中一方面在討論我們與這些時間的關係,另一方面則在談我們是否能逸脫命運,我們是否能夠逃離黑洞強大的吸引力。」肯特里奇慢條斯理地說著。走入展場,我們被五頻呈現不同片段的錄像包圍著,表現出時間的相對性。劇場出身的肯特里奇也現身於作品中,或不斷的脫下帽子、傳遞帽子,或蹲下甩手,表現出創作藝術的概念性、物理性、身體性的建構過程,如同他在工作室中步行搜集想法運用身體畫畫所經過的時間,而不只是數位化的動一動指頭的數位創作。

在〈論樣板戲〉中,非洲舞者歡愉的舞蹈、明亮的非洲音樂,各式宣傳標語、反諷標語穿插其中,相較於黑白的〈蘇荷‧ 埃克斯坦〉系列,呈現議題的方式似乎輕盈了,對於不公社會的思考及態度是否有所轉變?

肯特里奇沈默了幾秒,柔緩回應:「在〈論樣板戲〉的活躍舞蹈與正面是我很喜愛的,在這作品中或許呈現了對於烏托邦的正面積極思考,但也可看見不斷的質疑,例如鳥不斷的飛翔隱喻著大躍進的失敗。或許在表現方式上有所不同,但在面對政治議題的基本態度其實是沒有改變的。」

以藝術為社會不公、政治打壓發聲多年,藝術是否真的能改變社會?肯特里奇雖充滿理想卻也深刻理解現實,「我認為藝術對於社會的作用是間接的,而非直接的,無法透過畫畫去改變世界。但個人的思考及性格,是透過所閱讀的書、看過的電影、接觸過的藝術所建構。我認為這是相當重要的,這就是藝術的力量。」藝術自然無法成為萬靈丹,但它是一個觸媒,啟動我們思考而不被千遍一律的新聞及世界價值觀所箝制,建構在你我的生命之間。

我從繞行工作室開始創作

「我創作的路徑是將藝術當作一種日記,所有事件(Matter),不管是個人、社會的,都會進入工作室的創作中,我來自於南非,所以將政治性的議題納入創作是無可避免的。」肯特里奇笑著說。晨型人的他,每天早上起床,會先繞行著工作室,尋逛著他所貼滿的各種剪貼、資訊,試圖從這些外部於工作室的議題中,找出與他自己有共鳴的部分,再進而運用各種語言,將這些個體經驗擴展至世界大眾皆能理解的語言。

如其所言,「與這個世界的遭遇,都夾雜著我們所遇到的、和我們給這個世界的投射」。

如好友般的師生關係

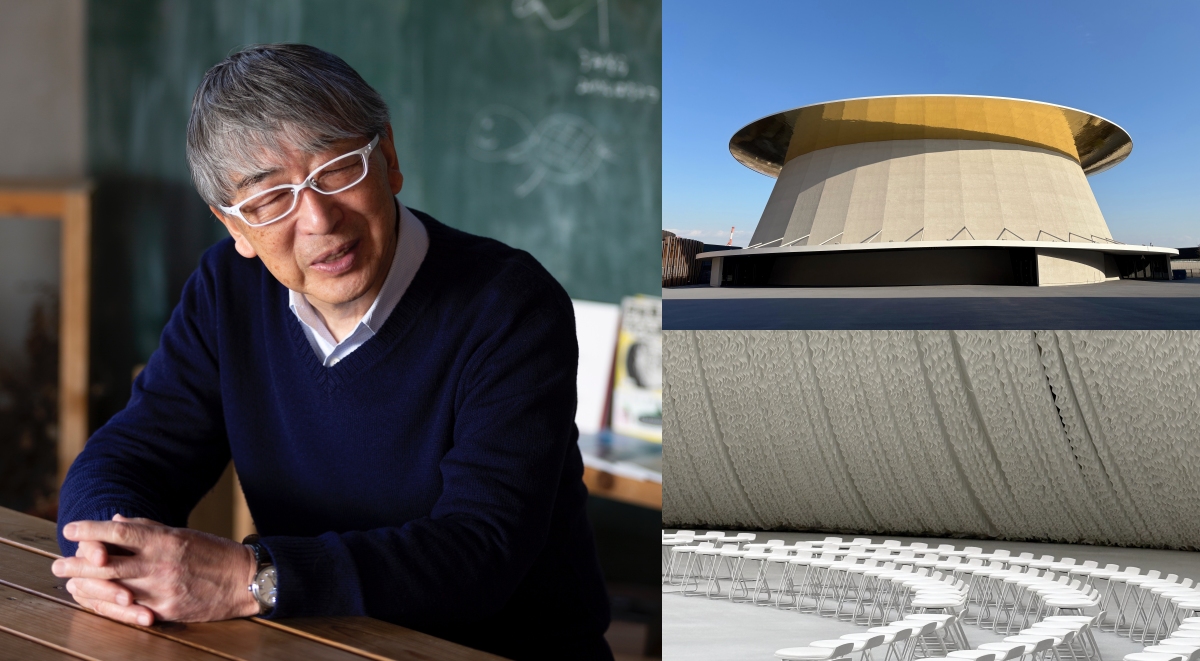

肯特里奇不僅是當今重要的藝術大師,同時也是2012 年勞力士創藝推薦資助計畫的導師。從2002 年開始的創藝推薦資助計畫,針對舞蹈、電影、文學、音樂、戲劇、視覺藝術以及2012 年新加入的建築等領域,以發掘新銳藝術家為目標,並提供這些新銳藝術家與大師學習的一年計畫。

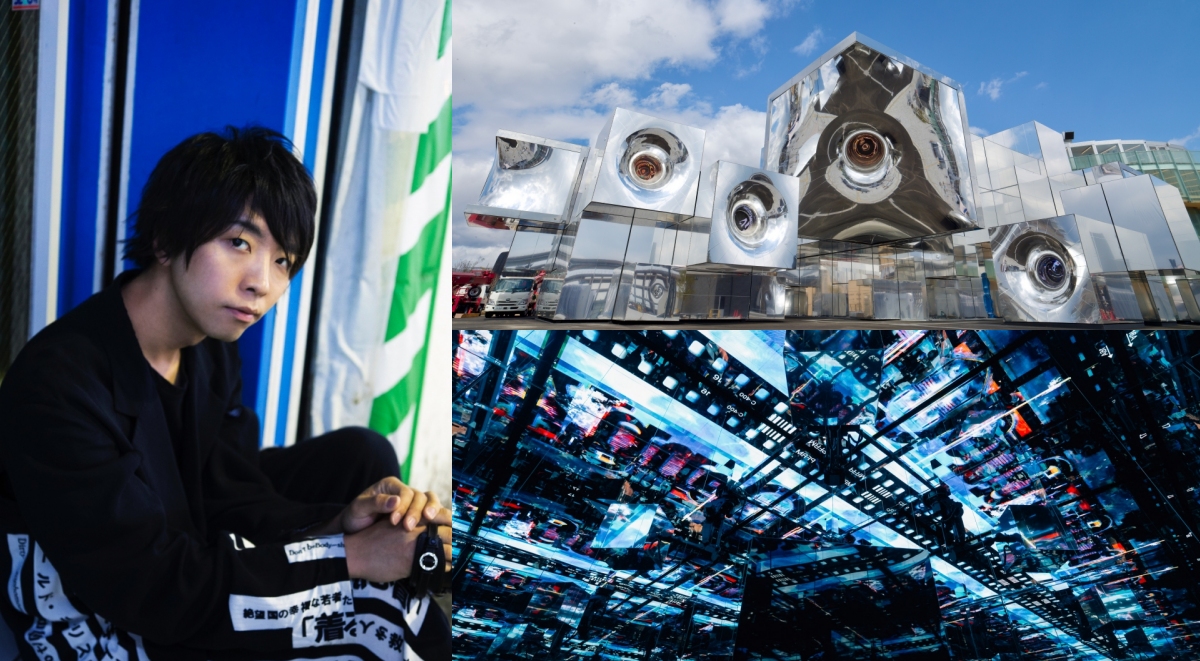

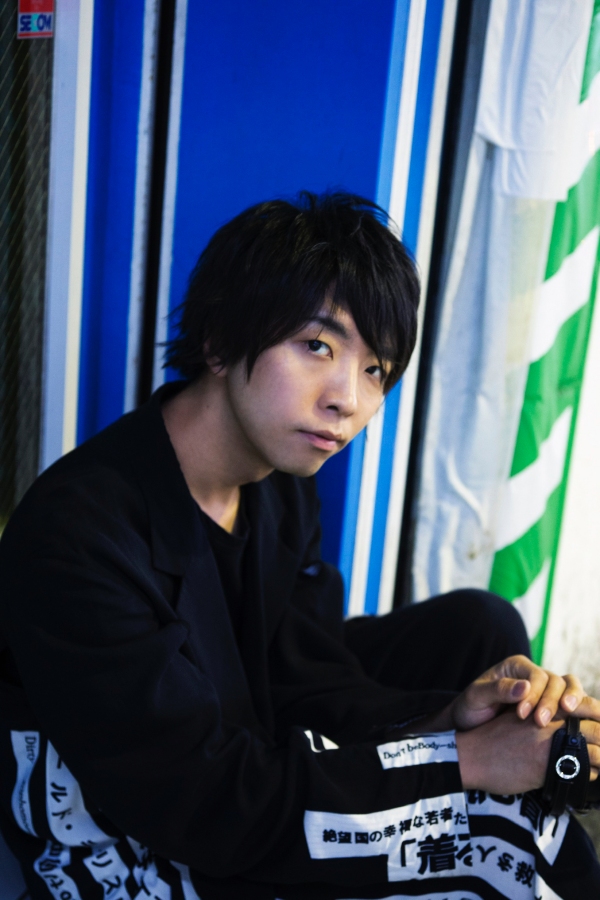

2012 年舞蹈類導師為台灣雲門舞集的林懷民、建築類導師為普立茲克獎得主妹島和世,視覺藝術類的導師則是威廉‧ 肯特里奇。肯特里奇與他的學生馬提奧‧ 洛佩茲(Mateo López 上圖右),兩人在個性及創作上皆站在光譜兩端,卻因此更能從彼此身上發掘出更多藝術的可能。對於馬提奧而言,肯特里奇如同他的好友一般,畫風粗獷的肯特里奇對於作品精緻細膩的門生馬提奧總是提問:「如果你的作品不是那麼精準,會是如何呢?」在一年的師徒學習後,馬提奧也受到肯特里奇的影響,開始創作影片。在短片中,粉色系的立體紙雕、極簡的線條、明亮的色彩,呈現出截然不同於肯特里奇的俐落風格,但關注的仍然是社會,他在作品中所探問的是手機等科技用品究竟如何箝制我們的生活。

Text、Photo / 彭永翔

via / ROLEX

【完整內容請見《LaVie》2015年08月號】