「永恆慕夏-線條的魔術」特展即日起至2022年4月5日,正式於中正紀念堂1展廳展出!5大展區細細爬梳阿爾豐斯慕夏(Alfons Maria Mucha)生平,帶觀者從人生故事切入,探索畫家與藝術的淵源,漸遞至其繪畫生涯在美、法兩國盛放並攀上巔峰,樹立起花體字、唯美線條、幾何圖形、女性優雅姿態共生的「慕夏風格」,最後以一代大師對後世創作者的影響作結。現場展出慕夏多幅原作、早期手稿、收藏等200餘件展品,受其影響的各國平面藝術家、設計師作品也將並陳。

永恆慕夏-線條的魔術 特展

票價|原價$350/人

日期|2021年12月18日至2022年4月5日

時間|每日10:00 ~ 18:00,17:30最後入場

地點|中正紀念堂 1展廳

「永恆慕夏-線條的魔術」5大展區亮點!

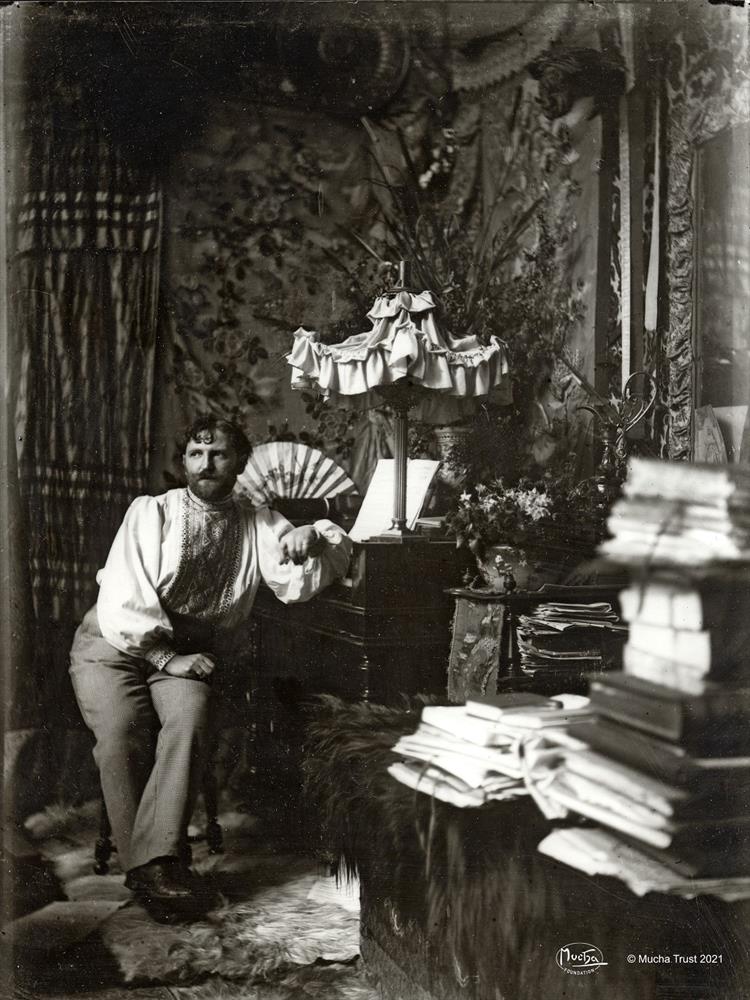

第一展區:慕夏風格的靈感泉源

本區自慕夏生命之初1860年談起,透過慕夏昔日生活紀錄,講述其與藝術接觸的濫觴,後又如何將重心轉移至繪畫之上。其中,慕夏個人蒐集的異國珍寶、工藝品、藏書等,可推敲出宗教、裝飾藝術線條日後如何潛移默化影響創作;與友人家族的舊相片,可見慕夏與後印象派畫家高更(Paul Gauguin)的好交情,並受其影響接觸日本浮世繪,慕夏本人收藏的相關畫作也在此區展出。

另有一系列慕夏描繪巴黎老工作室的畫作,單色畫中細節凸顯出慕夏不同於創作油畫的表現方式,而畫家自身背影入鏡、宛若印刷的繪畫紋理,則可見慕夏在繪製過程中的想像力。而這幅畫紀錄了摩拉維亞貴族停止資助,慕夏轉而在巴黎開始插畫生涯的轉捩點。

第二展區:慕夏的技巧和傳達美學

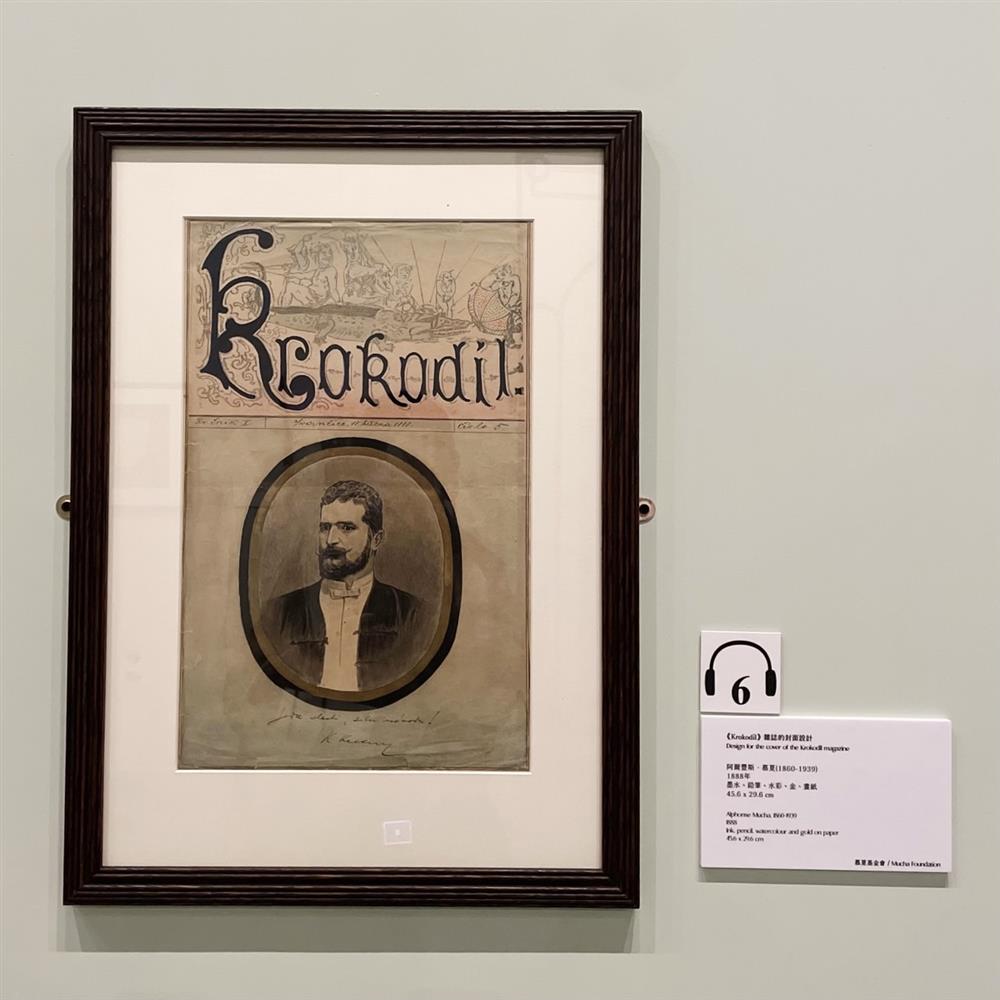

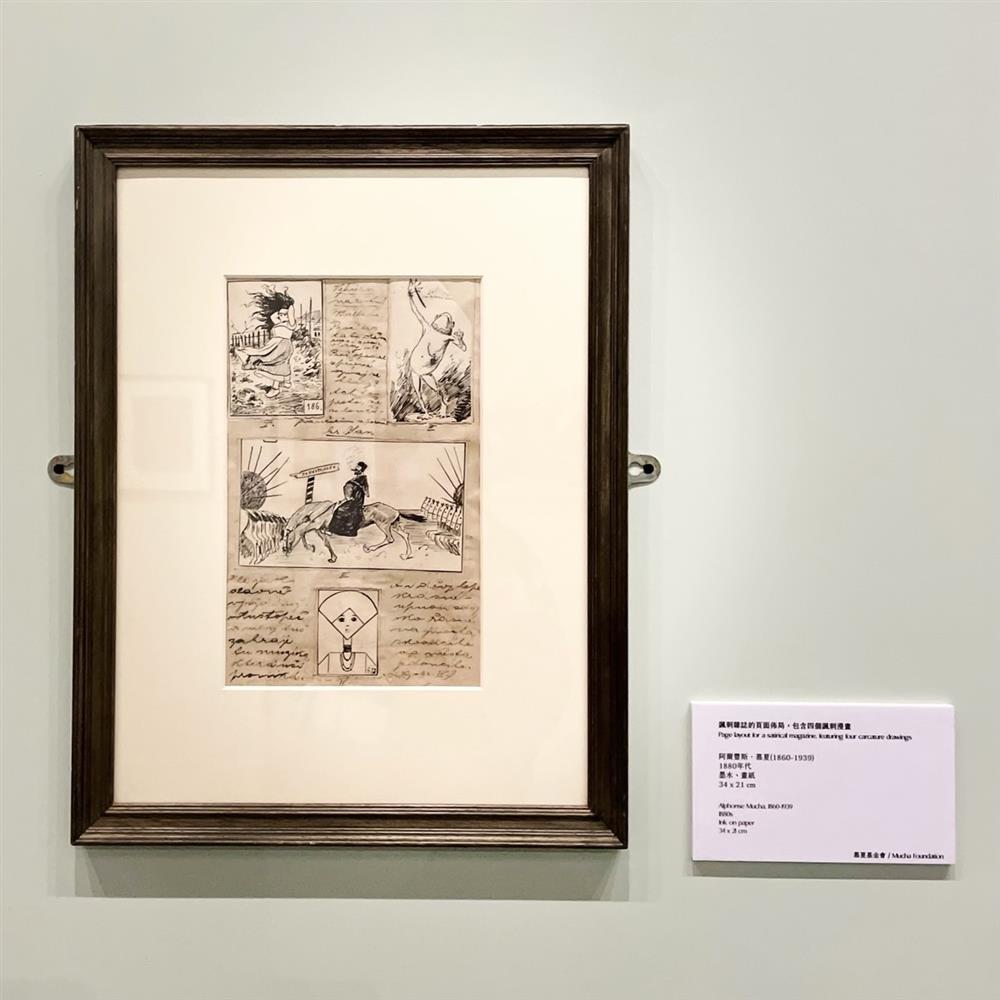

觀者可在此看見慕夏將在學校接受到的正規技法,運用於插畫使其成為「藝術作品」般的存在。慕夏從理念發想到素描、習作練習等,以學院的創作方式與步驟製作,同時用容易理解的方式,傳達故事精髓給社會大眾,因此在出版業大放異彩。

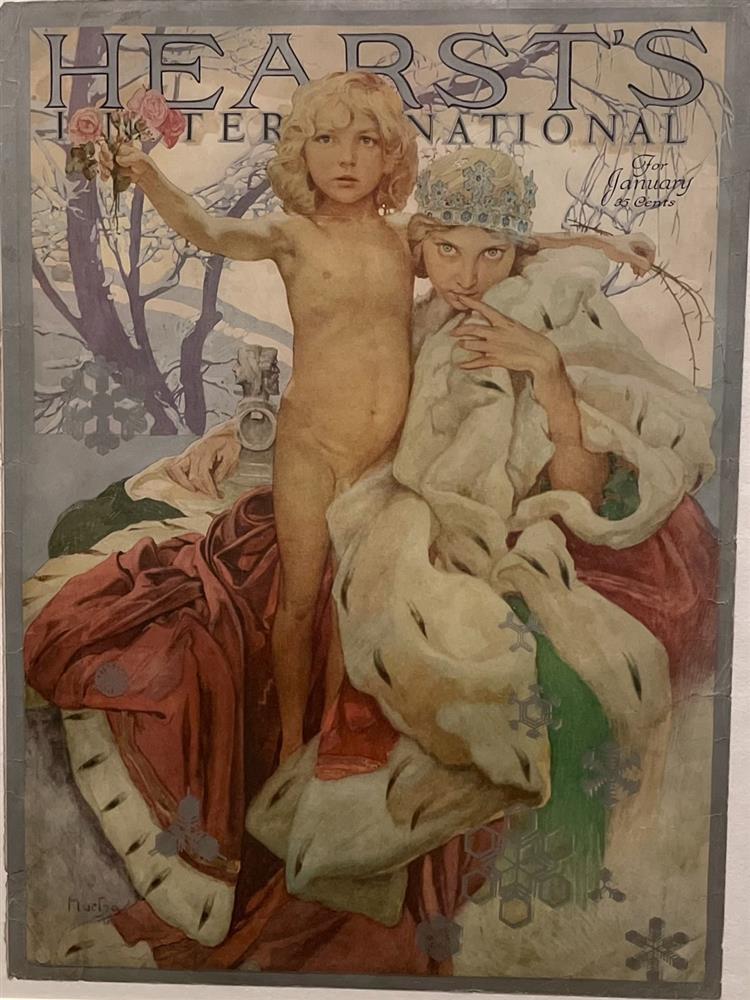

此區可見慕夏為妹夫主理雜誌《鱷魚》所繪作品,封面調性嚴肅、內頁風格詼諧,是慕夏生涯初期風格尚未定型時的珍貴史料。此後,慕夏也陸續為各式圖書、雜誌繪製插畫,《德國史現場暨紀要》是慕夏風格轉為寫實的開端,也是他作品中少見繪畫性極高的插畫;在美期間,慕夏為《赫斯特》雜誌創作的8期封面備受歡迎,也在此結識貴人克萊恩,受其資助創作日後偉大的《斯拉夫史詩》系列作品。

|

|

|

|

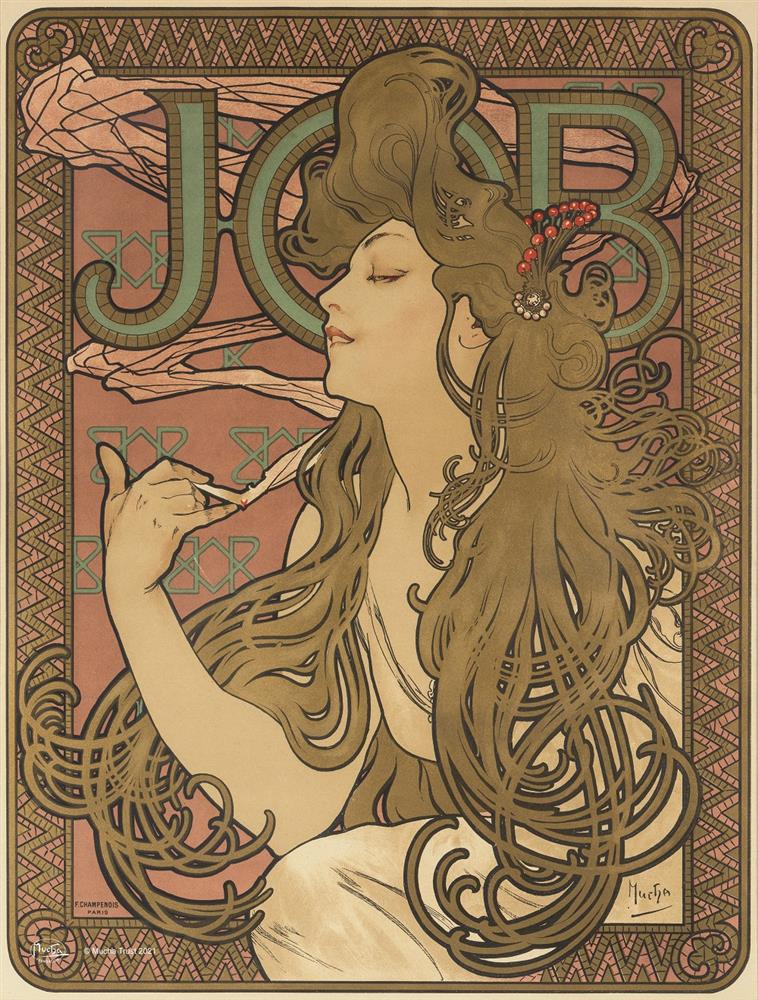

第三展區:慕夏風格的慣用語(Idiom)

慕夏在替知名劇場女伶莎拉・貝恩哈德(Sarah Bernhardt)繪製《吉絲夢妲》(Gismonda)劇場海報後,一夕間轟動巴黎,他以「美麗、淺顯易懂、容易留下印象」的方式,將慕夏風格進化成一種「視覺語言」,並成為當時「新藝術運動」的風格典範,而莎拉也成為慕夏描繪女性時的恆久繆思。

|

|

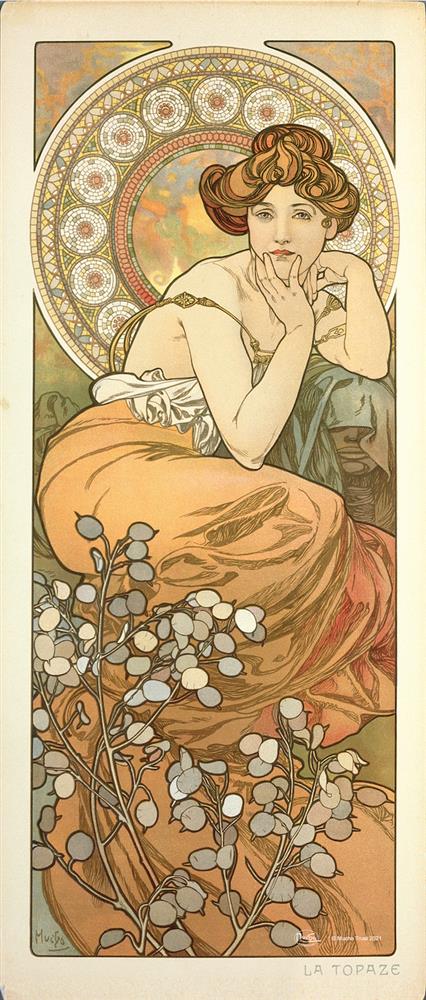

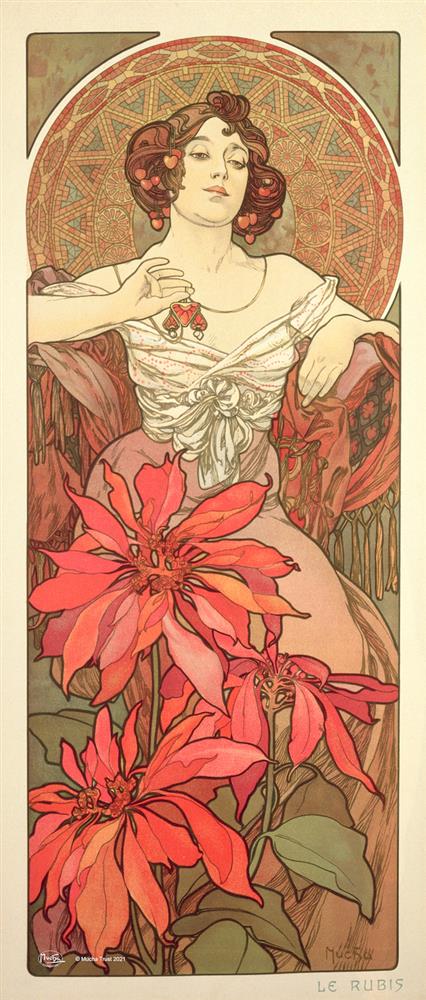

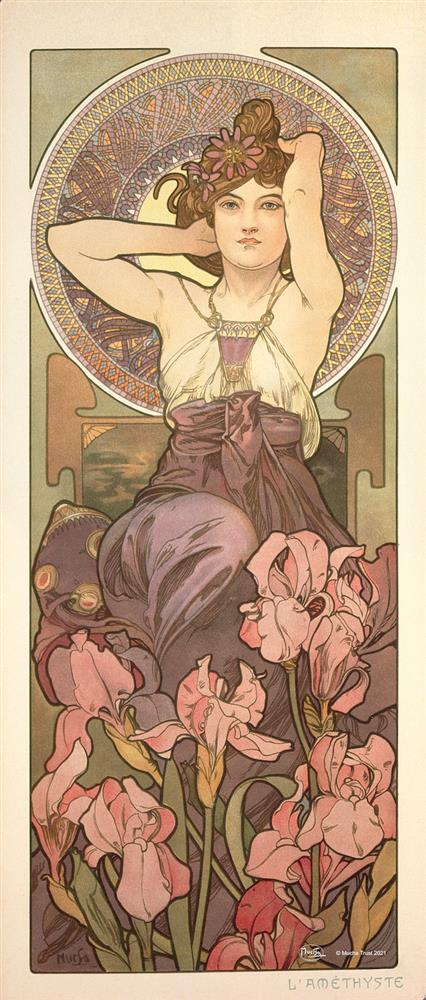

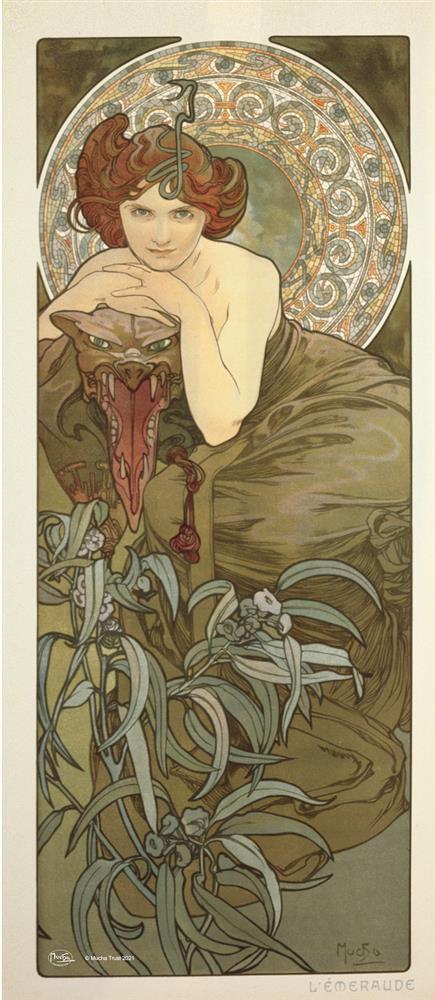

自此,慕夏逐漸將幾何、女性形象共構的模式,應用在商業創作之上,讓商作更具藝術價值,同時也透過以海報為主的傳遞媒介,讓藝術走入大眾生活;同一時期,慕夏展開主題系列畫作,《藝術》、《四季》與《寶石》等都以擬人化手法呈現命題,並凸顯女性姿態的曼妙、花草植物的優柔線條。

|

|

|

|

第四展區:新藝術運動的復甦與反文化運動

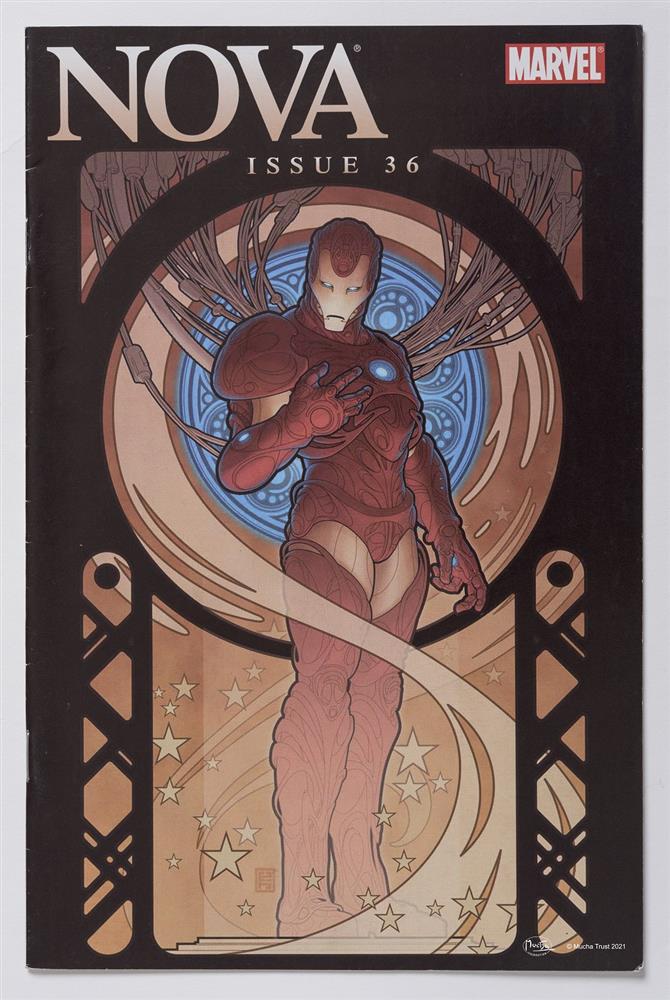

本展區呈現慕夏對後世藝術設計的深遠影響:回溯至1963年,慕夏逝世24年後,倫敦舉辦了慕夏回顧展,在當時造成了轟動,而「慕夏曲線」透過媒體的影響力,迅速反應在英國倫敦、美國舊金山的年輕人文化(音樂、時尚、視覺藝術),甚至出現在美國漫威漫畫公司《復仇者聯盟》的角色海報上。

第五展區:漫畫表現新走向及其美感探究

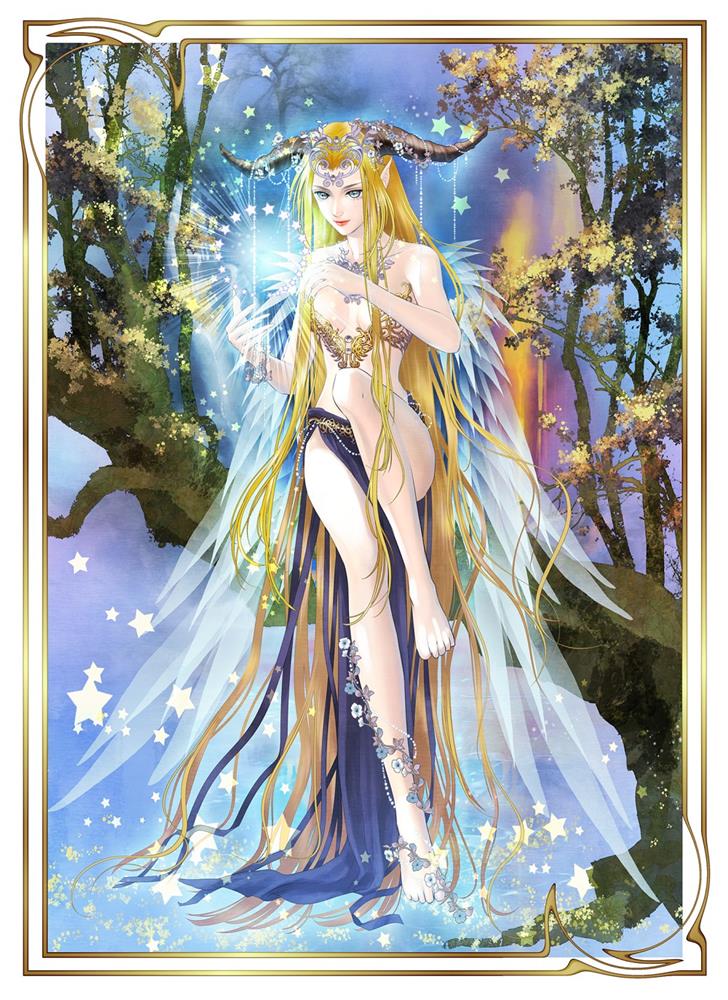

延續日本慕夏個展的策展主題,台灣向來深受日本動漫的影響,而台灣動漫也有著以唯美女性為主角、充滿華麗線條的漫畫作品,本次展覽特別邀請游素蘭、依歡、賴安等6位台灣漫畫家與繪師加入展出,分享他們的「慕夏美學」。

延伸閱讀 ▶ 慕夏作品著色畫線上免費下載!「Colour your own Mucha」中感受唯美線條魅力

文字整理|Adela Cheng、izzie pang

圖片提供|聯合數位文創、 慕夏基金會ⒸMucha Trust

部分攝影|izzie pang