大自然是很直接的,把最赤裸的原貌公平地攤給人們觀賞,只是每個人內在的私心,讓它在每雙眼裡生出不同形貌——有人唱「打開門就見山/我見山就是山」,喜歡簡單,不愛找自己麻煩;有人望山,卻彷彿能透視山壁,看出其中蜿蜒的路、彎流的水。中國藝術家曹吉岡的畫,正反映出了後者的樂趣。

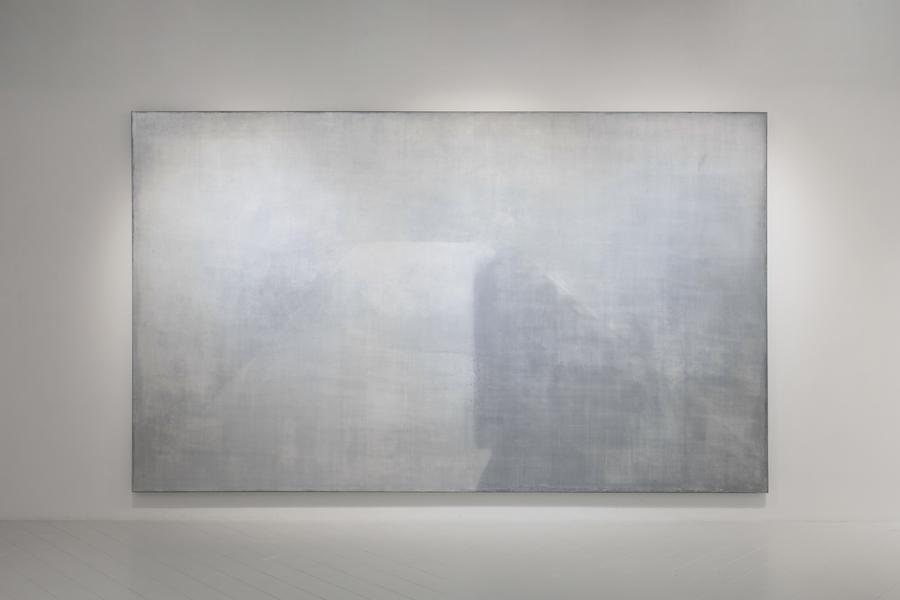

曹吉岡畫山水,從中國傳統水墨,畫到源自西方文藝復興的「坦培拉」,主題總不離大自然;他用畫筆再現了自然,給了我們用不同視角再一次閱讀自然的機會。不妨造訪台北藝廊Bluerider ART《曹吉岡:天徑巡迴展》,看自己是瞧見扁平的抽象山脈,或是山裡摺疊的路?凝視平面,是否感受到藏在裡頭的立體感和深度?

濃縮曹吉岡40年創作路

《曹吉岡:天徑巡迴展》收錄了藝術家2023年新作及生涯不同時期的作品,首度完整呈現其40年的創作脈絡。科班出身的曹吉岡,從中國中央美術學院油畫系畢業後多年,再回校研修繪畫的材料表現,這段求學經歷也如實反映於他的創作旅程。

頹敗如廢墟的《長城》

爬梳曹吉岡作畫的40多年,他先是以純粹歐洲的油畫語言創作《長城》系列。有別於傳統完整呈現長城景觀的雄偉,他畫中的長城是片段式的,搭配罩染手法,氛圍頹敗而滄桑,猶如荒涼廢墟。

賦予山水不同氣韻,鉛筆與丙烯等媒材嘗試

《長城》之後,曹吉岡逐步探討將西方媒材、中國傳統山水畫結合的可能。他尤其喜歡中國詩人、畫家倪瓚山水畫中的意境,於是用鉛筆配合松香油暈染,將畫布調整為長條形構圖,仿古呈現高古水墨山水的磅礡氣勢;接著嘗試用丙烯(壓克力顏料)的油性特質,為風景帶入氤氳效果,產生水墨般的韻味,並將視野從低海拔向上提升,來到高山、高原的平遠和開闊。

改良西方古老「坦培拉」技法,色澤潔淨如象牙、溫潤如玉

著迷於各種繪畫材料表現的他,1980年代起深入研究、改良當代式微的「坦培拉」(Egg Tempera)技法,在西方畫法的堅固性、中國傳統水墨的流動性之間找平衡。

油畫當道之前,坦培拉曾盛行於14至16世紀的歐洲文藝復興世代,達文西、卡拉瓦喬、林布蘭等藝術大師都曾以坦培拉作畫。這種使用蛋黃、蛋清調和顏料繪成的「蛋彩畫」,相較於油畫突出的視覺感,更能表現內縮、後退的深度;同時擁有如瓷釉、玉一般溫潤的質感,半透明中彷彿透著光,仔細看還能窺見底部的色層細節,觀賞性無可取代,深深吸引著曹吉岡。

回望文藝復興時期,當時流行的是「木板坦培拉」,常見於聖像畫;來到當代,曹吉岡為了打破木板太大會過重、作品尺寸上的限制,改用「亞麻布坦培拉」作畫,不過布料具有纖維、表面不平整,因此需要比木板「打底」更多層,大約需要12層才能達到平整、色澤如象牙典雅、質地如玉般溫潤的境界。

藏在西方技法中的東方「無為」精神

傳統山水透過留白強調「無為」精神,而曹吉岡以坦培拉創作的畫中也可見到大面的白色,只不過是由他層層打磨而生。打磨的過程就像是修行,必須長時間保持專注,如此佔據心神的功夫,就像是以「有為」表現出虛無,一步一步邁向「無為」。其實「無為」本就不是要人們全無作為,而是如何以「無為」之心有所作為,「為」始終是必要的,坦培拉的創作過程彷彿印證了這樣的思維。

「走進」畫中山水繞行探尋

曹吉岡也與Bluerider ART策展團隊分享,畫風景的這些年,他始終親自前往各地觀察地形與陽光的互動,只不過下筆時從講求寫實,轉化為將風景的形貌「簡化」,甚至多了點幾何感,企圖探討現實、抽象的邊界究竟在哪裡?他也說,看自己過去的畫,裡頭是「沒有路徑」的;賞近期的畫,彷彿能走入其中繞行,深處有個得以抵達的遠方,與觀者的距離拉近了許多,不再高冷。

《曹吉岡:天徑巡迴展》:40年生涯代表作 X 北京工作室場景

步入《曹吉岡:天徑巡迴展》,彷彿被時光的痕跡圍繞,周邊盡是淡泊而悠然的風景:《海拔4687》以朦朧意境表現西藏高原上的哨所,像是一片無人之境;《白色U形》以灰藍底色襯著坦培拉的溫潤光暈,柔和的弧度間透著詩意;《荒寒》系列展現了西方坦培拉與東方傳統繪畫中「氣韻」的連結性,擴大了傳統山水畫間的空靈,讓觀者彷彿身臨其境。

展覽一角也特別還原曹吉岡北京工作室一景,桌上擺著的木板聖母畫、畫紙、坦培拉畫具等,邀請觀眾一窺藝術家的創作幕後。

《曹吉岡:天徑巡迴展》領著我們走過曹吉岡漫長的創作過程,從長城廢墟到《廣陵散》的悲壯,從山水空寂到《荒寒》的沒有溫度,從超越地表的 《天徑》,感受道法自然、天人合一的最高意境。

《曹吉岡:天徑巡迴展》

展期|即日起至 2024.05.02

地點|

► Bluerider ART 台北.敦仁(台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F)

週二至週日 10:00-19:00

► Bluerider ART 台北.仁愛(台北市大安區仁愛路四段25-1號10樓)

週二至週六 10:00-18:00