南非當代藝術家威廉.肯特里奇首度來臺之大型個展,自今(2024)年5月4日至9月1日於臺北市立美術館 (北美館)展出,展覽由北美館與英國倫敦皇家藝術學院(Royal Academy of Arts,RA)合作,邀請兩館策展人艾瑞恩.洛克(Adrian Locke)與吳昭瑩共同策劃,重現2022年於該機構首展之同名展覽,完整呈現藝術家40年豐沛的創作能量。

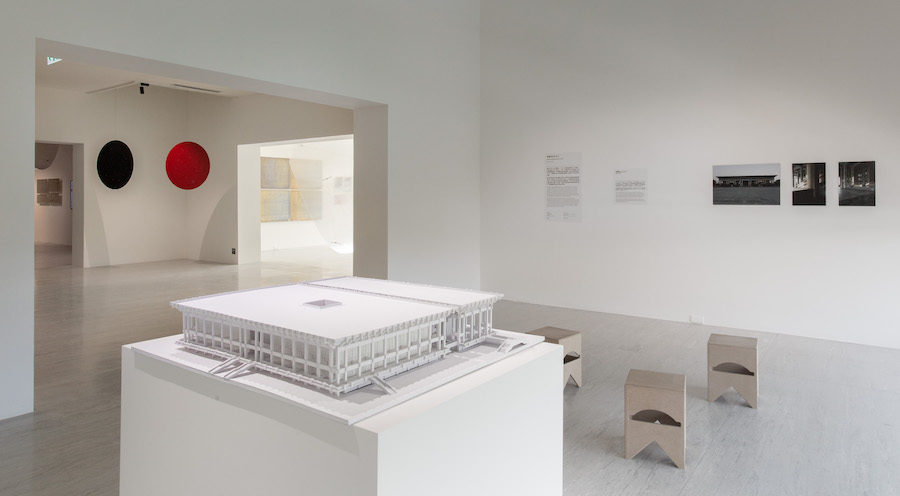

本次策展脈絡著重於肯特里奇的素描創作,並將展區分為10個子題,匯集藝術家從1980年代至今的90餘件代表作,從早期的炭筆素描到素描投影系列的定格短片,到實驗影像裝置和編導的舞台劇表演與道具,以及晚近採用水墨炭筆所創作的大幅樹與花,逐一窺見他的創作軌跡與美學維度。

「繪畫不僅僅是『美麗記號』,它必須是真實世界中某樣東西的印記。它不需要精確的描繪,但它必須代表一種觀察,不是像情緒那種抽象的東西。」——威廉.肯特里奇

畫越時間的起始,出生人權之家

1955年出生於南非約翰內斯堡,雙親皆為南非傑出的人權辯護律師,父親辛里.肯特里奇(Sydney Kentridge)在職生涯曾為三位諾貝爾和平獎得主辯護,包含南非人權鬥士暨首位民選總統的納爾遜・曼德拉(Nelson Mandela);母親菲莉西亞.肯特里奇(Felicia Kentridge)則為南非法律資源中心(Legal Resources Centre in South Africa)共同創辦人,該組織至今仍持續為貧窮人口或弱勢民眾提供免費法律服務。肯特里奇自小耳濡目染父母為政治壓迫的受難者聲張正義,歷經1956-1961年南非「叛國罪審判」(Treason Trial)時期,他曾表示:「對於南非種族隔離制度的記憶甚至早於任何藝術創作的記憶」,繼而成為肯特里奇多年來關注及回應的創作核心。

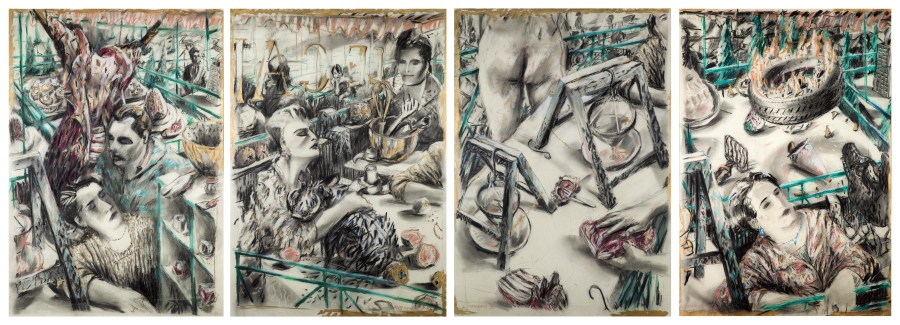

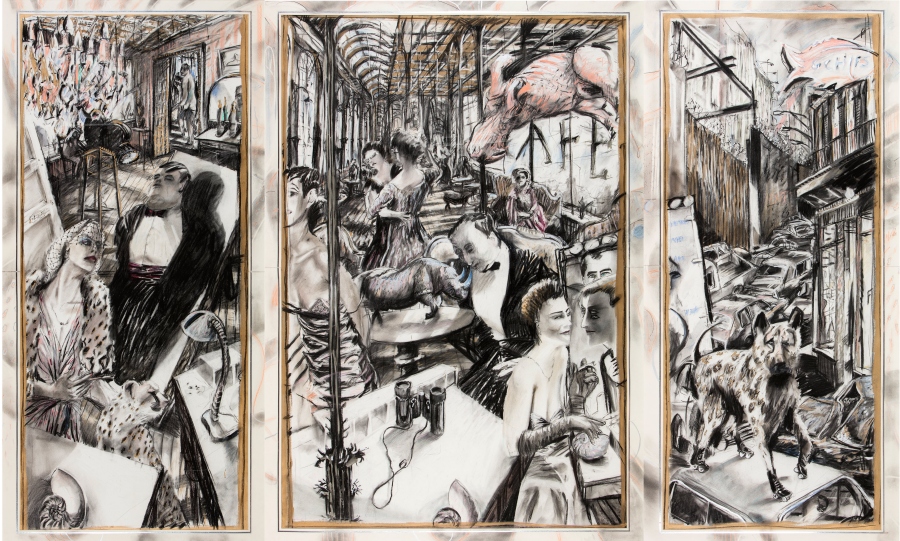

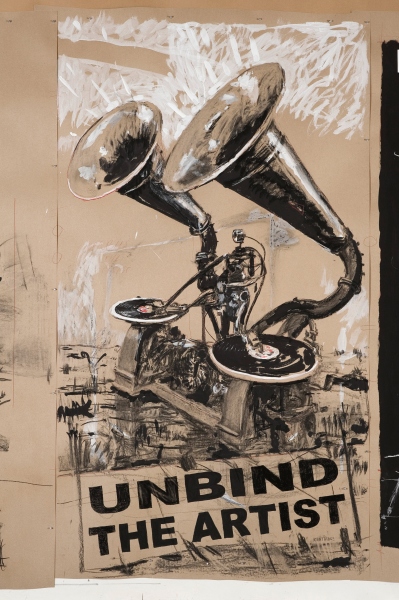

1976年畢業於翰尼斯堡金山大學,主修政治學和非洲研究,並進入約翰尼斯堡藝術基金會進修兩年。1981年前往巴黎的雅克.樂寇國際戲劇學校學習默劇和戲劇,累積藝術、劇場和政治學豐厚的背景才能。1982年回到約翰尼斯堡,肯特里奇同時擔任演員、設計師、作家、戲劇導演,持續在路口大道劇團 (Junction Avenue Theatre Company) 從事劇場與節目佈景與海報繪製,因而開啟他創作大型的炭筆和粉彩畫系列作品,以及蝕刻版畫、橡膠版畫和短片。從「早期繪畫」系列,精選聚焦於日常生活、城市環境題材的素描,如鮮少曝光的《船上的午宴》和重要代表作《保育人士的舞會》等,融合歐洲場景與非洲元素,並以象徵主義手法來呈現南非種族隔離時期的真實寫照。

南非長期因為種族隔離政策,受到國際社會孤立,直到1994年該國舉辦第一次普選後,此情況才宣告終結。肯特里奇的作品逐漸在南非以外的國家展出,他以樸素的素描,創作出激盪人心的作品,1989年至今開創出一系列享譽國際的代表作,累計11部素描投影短片,以虛構的地產大亨蘇荷.埃克斯坦和其它關鍵角色揭示城市中的接續而來的謎題,暗喻非洲動盪不安的時局。在「素描投影」系列中,從1989年廣受國際矚目之《約翰尼斯堡,僅次於巴黎之最偉大城市》(Johannesburg, 2nd Greatest City after Paris) 到2020年新作《城市之深》(City Deep),其素描發展出一套延展轉譯的嶄新語彙,以抹除與重繪的技法表現時間的軌跡,本展以大型裝置投影的形式展出早期的2件與近期的3件定格短片,並同步呈獻此一系列拍攝過程中所創作的素描手稿。

1990年代中期,肯特里奇創作「殖民地景」系列,靈感來源於《非洲及其探索:來自探險家們的講述》文本,筆下的原始瀑布或風景圖像,取自殖民時代探險家對非洲的描繪,加註紅色線條及標記,暗示了歐洲人試圖佔有和控制土地資源的計算和測繪的痕跡。隨之為了紀念第一次世界大戰結束一百周年而受委託製作《頭與荷重》舞台演出,重現那些對戰爭付出辛勞卻被歷史記錄抹除的黑人非洲搬運工。接著2001年後,肯特里奇開始與約翰尼斯堡的史蒂芬斯織毯工作室合作製作織毯,融合黑色人形剪影與中國老地圖,表現出他對南非地理、歷史與思想之外的嘗試與想像。

繪畫工作室中的轉型與延展,三件首度在臺亮相的大型影像裝置

自1990年代以後,他獨樹一幟的藝術作品和舞臺創作遍及全球,對肯特里奇來說,所有傑出作品都是孕育自他約翰尼斯堡霍頓區家中花園的繪畫工作室,並以素描為起點,轉化成雕塑、織毯、電影和大型製作等,本次展覽特別重現藝術家「工作室」的樣貌,展出日常收藏的物件、短語標題,以及鮮少曝光的素描手稿和實驗性的蝕刻版畫等,如《素描課》短片,可見肯特里奇幽默地與分身對自己的作品進行探問及對話,以及經典代表作《拒絕時間素描》手稿原作。

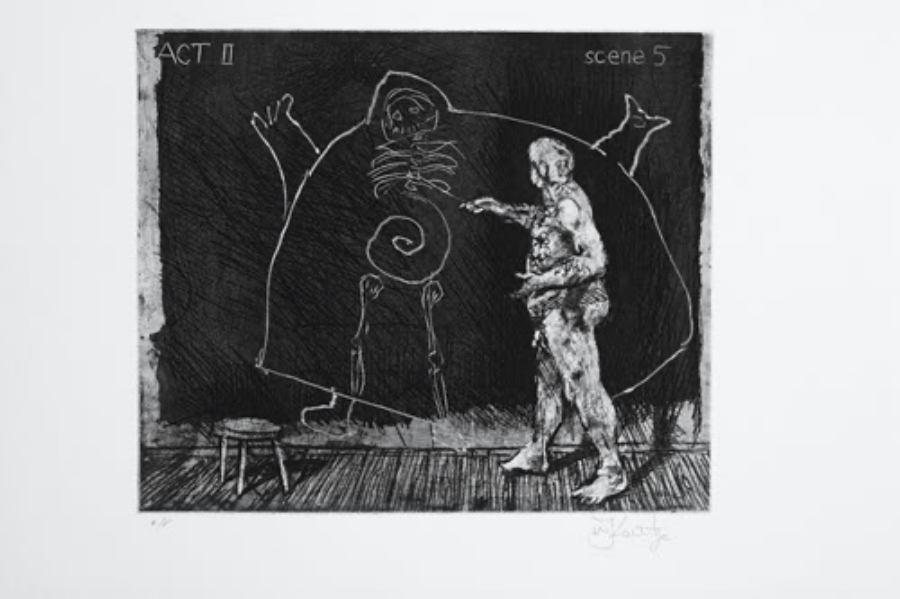

肯特里奇多年來,一直與跨領域的工作團隊緊密合作,包括作曲家、舞者、舞臺設計師、木偶師、編織者、版畫家和金工匠等,藉由廣泛的跨界合作反映作品的包容性與多元性,本次展覽亦呈獻三件首度在臺灣亮相的大型影像裝置。《烏布說實話》由檔案素材和動畫影像構成一部35 毫米膠片彩色短片,展現南非國防軍和南非員警於種族隔離時期,所採取的殘酷和非法手段;此作靈感源自阿爾弗雷德.賈里 (Alfred Jarry) 的《烏布王》(Ubu Roi,1896 年)劇情架構,並參雜融入真相與和解委員會(TRC) 記錄的證詞。本展同時也展出同名的八幅蝕刻版畫,以及在影片製作過程使用的撕紙繪畫片段。

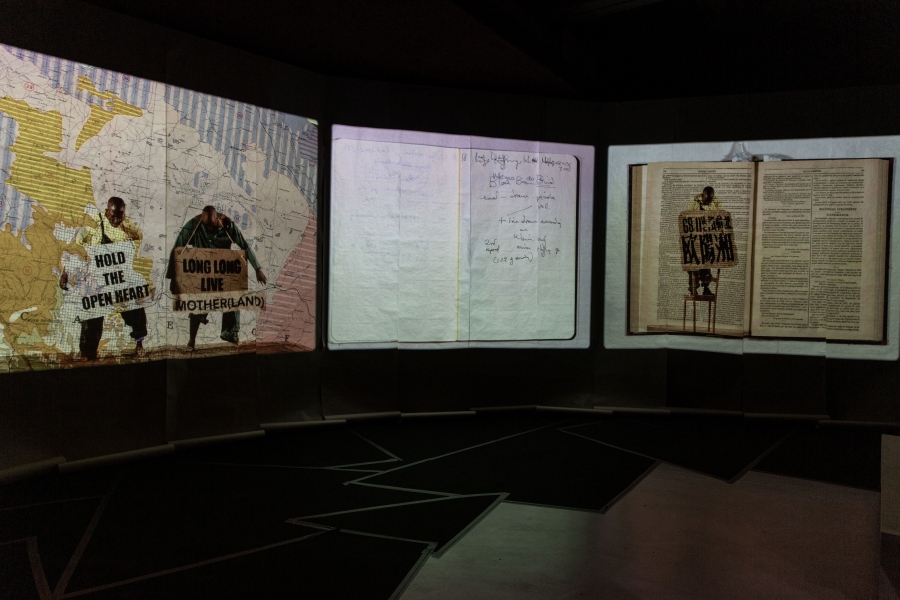

延續對非洲殖民史的關注,肯特里奇思考中國與非洲相似的政策影響,因而從魯迅提倡思想自由的新文學運動開始,到毛澤東鎮制自由思想的中國文化大革命,再到江青制定的文革樣板戲進行研究,2015年創作出三頻道《樣板戲札記》影像裝置,請南非芭蕾舞者穿著士兵服裝並充滿力量地持槍舞動,背景融合象徵大躍進中除四害運動,農民被要求驅散麻雀的元素,戲中的樂觀主義與劇外我們所知的歷史悲愴和苦難記憶,在希望和希望破滅的兩極中,呈現一種荒謬至極的複雜情感。

2019年首次在羅馬歌劇院執導室內歌劇《等待女先知》(Waiting for the Sibyl),故事以庫邁女先知的神話為靈感,當求示未來命運的人們將問題寫在樹葉上,一陣風造化弄人的打亂順序,讓命運成為未知數。肯特里奇為了打造《女先知》展覽播放版,擷取其音樂、舞蹈、影像精華片段,如南非女舞者的素描身影舞動穿梭過一頁頁的筆記本的影像,並特別與舞台設計師薩賓.特尼森(Sabine Theunissen)合力製作,重現舞台製作的原始道具和服裝等。

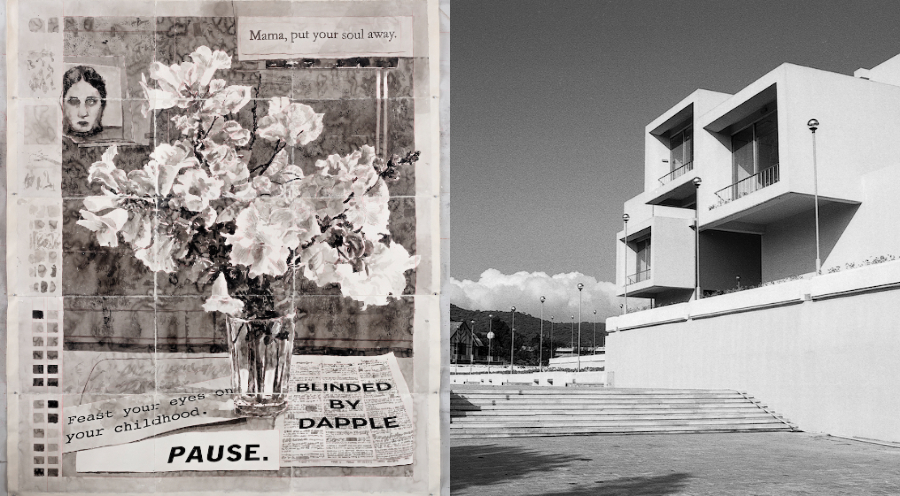

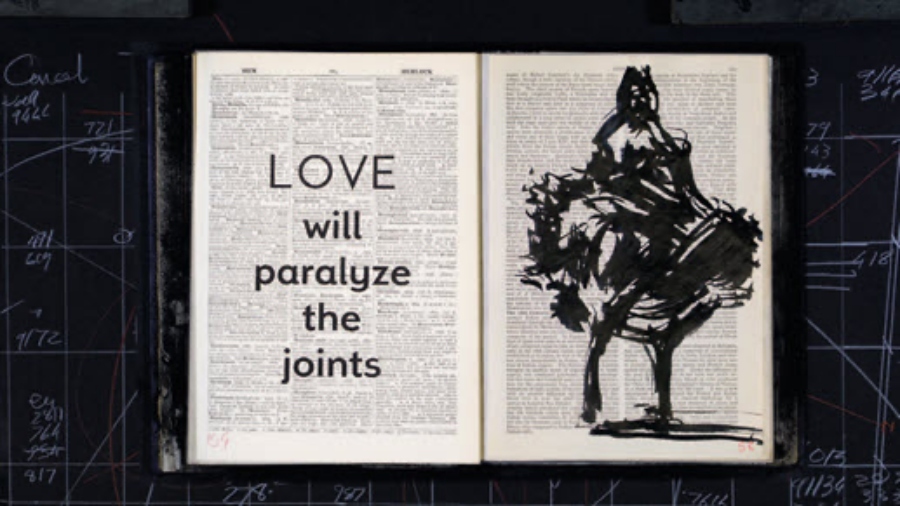

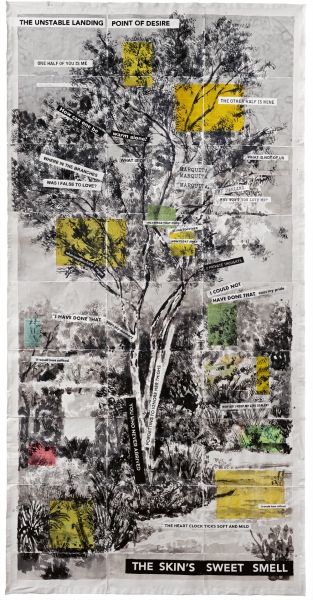

近年肯特里奇持續嘗試用中國毛筆和印度墨水繪製花與樹的大型素描,在「花卉素描」展區,可見流動的素描拼貼在多張重疊的紙上,搭配擷取自歷史、哲學和醫學文本的簡潔語錄,潛藏許多值得深思的蛛絲馬跡。而在「樹木素描」展區,素描繪製於空白的紙張上,拼貼一些生活中不經意的隻字片語與零散的短語暗藏在作品邊緣角落,構成一種多重又曖昧的思考體驗。本展區首次亮相11件為展覽繪製的《麵包師之樹》系列作品,並透過4件巨幅作品窺探生命的延續與再生。此外,使用書頁和樹葉的視覺雙關與《女先知》中的求神問卜故事相互叩應。

四十年豐富的創作軌跡,首次在臺展出

威廉.肯特里奇作為國際備受尊崇的知名當代藝術家與導演,2009年被《美國時代雜誌》選為最具影響力之百大名人,亦被譽為當代最具影響力的藝術家之一。其多元的背景才能,受到各領域的肯定。1990年代起曾受邀參加國際指標性的雙年展,如卡塞爾文件展(Kassel Documenta)和威尼斯雙年展(La Biennale di Venezia)等,於全球各大重要美術館巡迴展出。除此之外,他執導多齣知名歌劇表演和參與影展,為首位以電影工作者身份獲得1999年卡內基獎,2023年則分別獲得世界四大動畫影展之一之薩格雷布國際動畫影展(World Festival of Animated Film ANIMAFEST ZAGREB)終身成就獎,以及國際公認的舞台劇藝術獎項之勞倫斯・奧利弗獎(Laurence Olivier Award)傑出成就獎等殊榮。

我的展覽總是有翻譯的元素在其中,不僅是語言還有聯想的翻譯,將自我感受投射在作品之上,並讓『它走向你』與『你帶給它』的組合成為整個作品的全貌。

本展集結肯特里奇前後40年的創作,作品以濃烈深厚的敘述詩情、豐富的媒材語彙著稱,從歷史檔案到地圖、電影到小說、戲劇到舞蹈、詩集到音樂,並以詩性轉譯的手法昇華沉重議題的傷痛,探討諸多令人動容的種族、社會和政治等南非現實議題,作品亦巧妙地透過隱喻象徵的詩意空間,審視歷史的權力與剝削,探究生命的正義與自由。

值得一提的是,本次展場是由舞臺和展覽設計師薩賓.特尼森團隊操刀,她與肯特里奇有著多年合作默契,選用不同天然的異材質凸顯藝術家質樸的創作本質,醞釀作品與環境元素對話的戲劇氛圍,增添展場空間靈巧又有力度的視覺體驗。

威廉.肯特里奇展期:2024.05.04 – 2024.09.01地點:北美館 一樓 1A、1B 展覽室

資料提供|北美館

文字整理|Adela Cheng