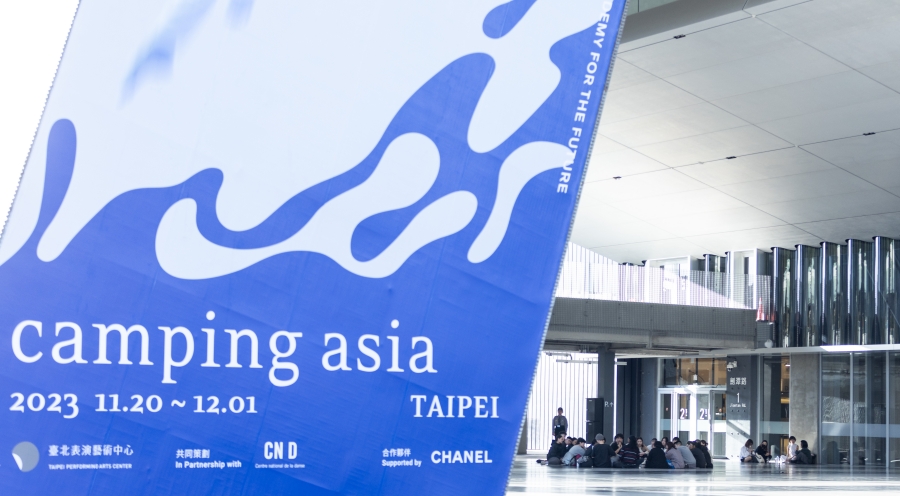

延續2023 Camping Asia未來藝術學苑的精神,2024年,香奈兒攜手臺北表演藝術中心、衛武營國家藝術文化中心,共同策劃舞蹈座談;首場台北Dance Talk也邀請到何曉玫、布拉瑞揚、董怡芬3位台灣舞蹈家,與年輕世代分享舞蹈創作旅程。而La Vie也將透過文字,帶你回顧這場講座內容,一同看見舞蹈的各式可能性。

現職臺北市立大學舞蹈系專任講師,同時擔任軟硬倍事聯合藝術總監的董怡芬,以舞者、編舞家與舞蹈教育者的視角,與下一個世代分享創作歷程與舞蹈的可能性。

➱ 以舞蹈共同編織未來世代的靈光!「2023 Camping Asia」給下一個世代的未來藝術學苑

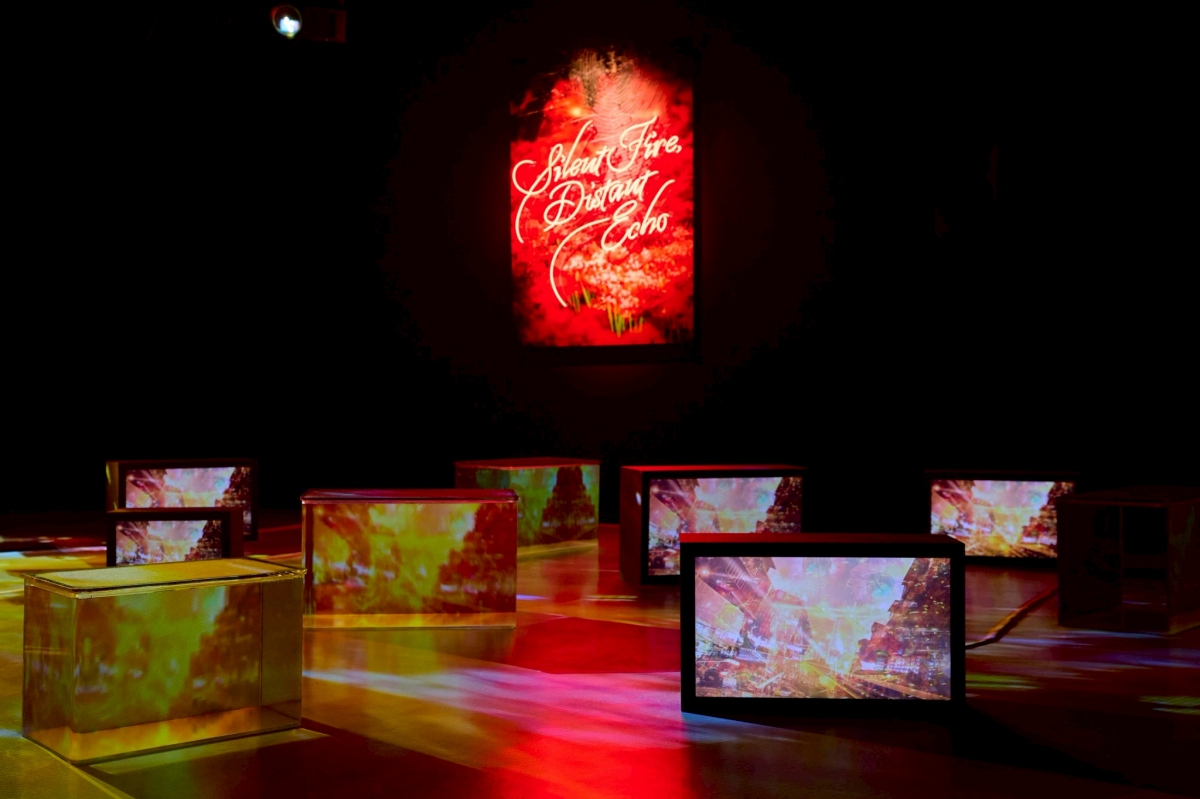

董怡芬說,創作,是一個很好認識自己的過程,比如她2011年的《我沒有說》、2013年《我不在這》、2015年《我不是我》的自「我」否定系列。「這3個作品都是『從我出發』,很明顯地,我在那幾年一定很混亂,才需要去理清自己。慢慢地,我開始大量去做戶外的參與式表演,因為我覺得在黑盒子裡,我有一種不滿足。」

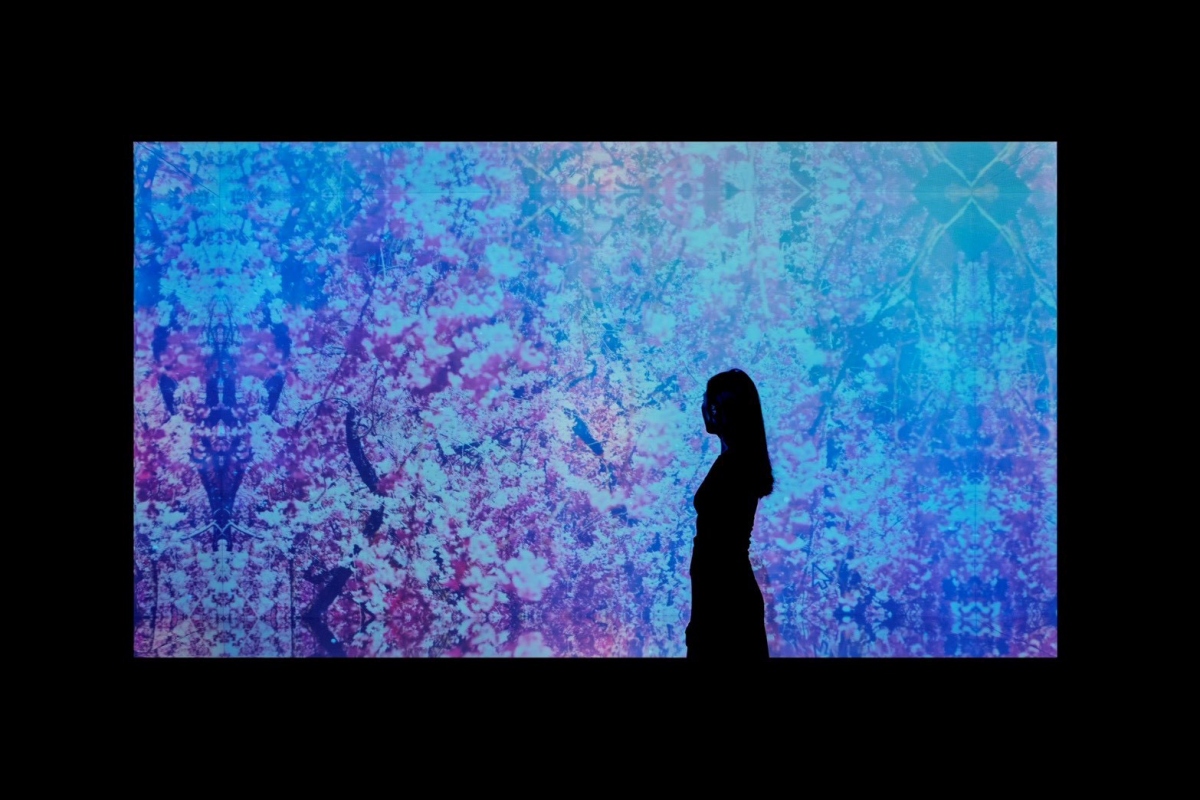

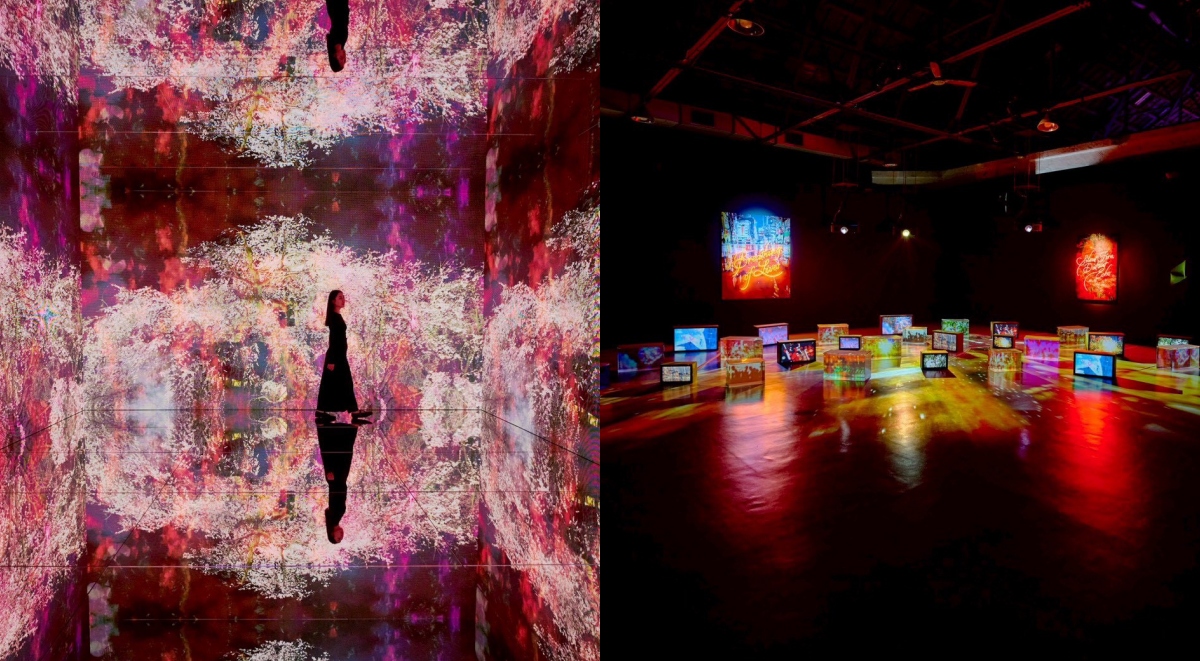

而2015年,董怡芬與編舞家謝杰樺共創的《日常編舞》,對她來說是一個很大的轉捩點。這個在北美館的作品,運用垂直展板圍繞出一個展演空間,人們可以自由拿起掛在上頭的耳機、隨著聽到的指令動作。「在展期間,我的臉書收到好多陌生訊息,很多人告訴我,『謝謝妳讓我知道原來這個也是舞蹈』,這對我來說,好像又找到了一點點力量,讓我了解舞蹈不是只有一種可能,原來透過大眾參與的方式,也能讓更多人理解到,舞蹈有這麼多可能性。」

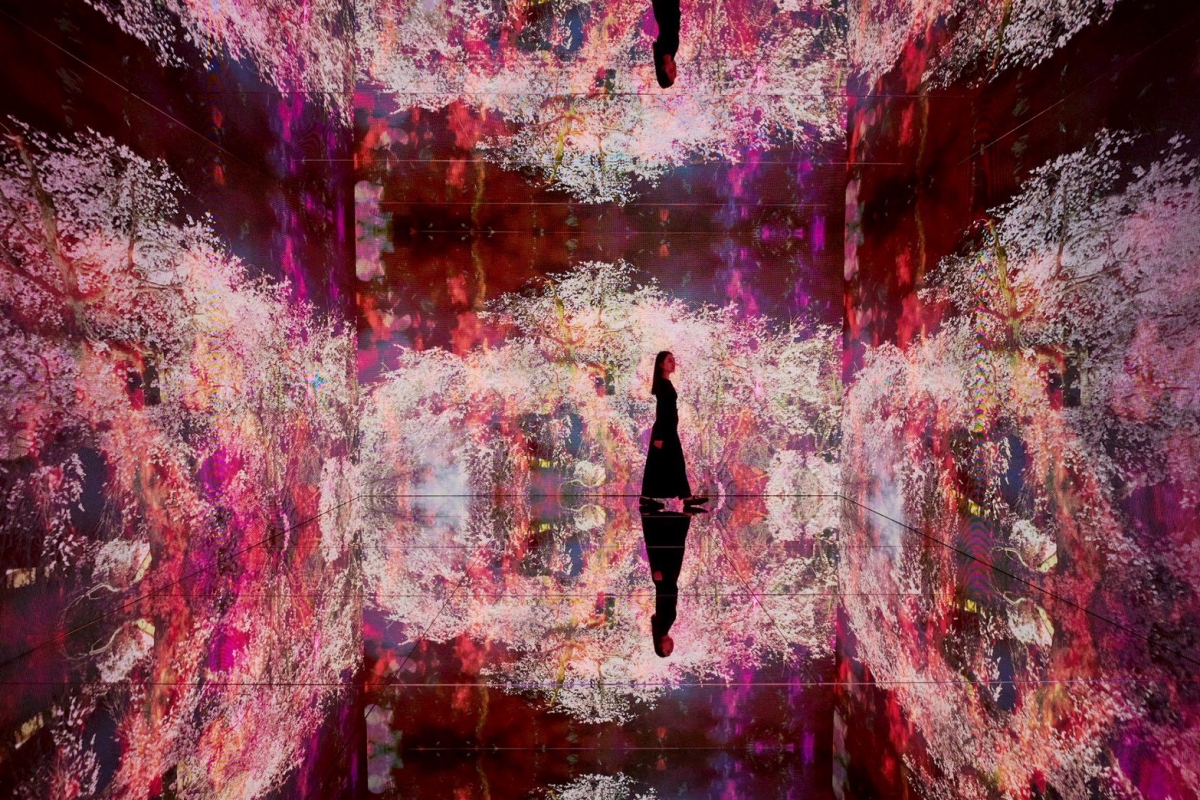

董怡芬也提到,「創作好像可以無所不在,我沒有覺得一定要做個創作,然後發表在黑盒子裡面。我發現我好像更喜歡用創作這個途徑,來跟大家溝通。」這幾年,她也做了許多舞蹈平台,比如2021年她與舞者林立川、沈怡彣成立的「身體聚會所」,透過串連自由舞者、編舞者,打造一個讓舞蹈人交流分享的空間;今年還會有的「舞蹈馬拉松」,除讓舞者在10分鐘的時間內,在舞台上發表自己的舞蹈主張,同時也能與不同背景的舞蹈創作者對話交流,一同思考舞蹈更多的想像與可能性。

而在這條舞蹈路上,除了創作、表演,董怡芬有更多的時間都在教學。她發現,許多學生到了大學,就開始覺得不想跳舞,細問原因後,他們的回答都是「我沒有那麼想在舞台上」。董怡芬說,「我們從小接受訓練,好像滿多時候被鼓勵的是在台上的那一刻,彷彿那就是一個完美的終點,但是,我們慢慢也發現,舞蹈的能量可以帶給這個社會的貢獻,其實遠超過這些。」

她也以期刊上讀到的舞蹈教育理念舉例,「『當舞蹈視為全人類共同經驗、舞蹈教育成為建構世界觀的途徑』也就是說,舞蹈有很大的優勢,它不是以語言為主要的訴求;跳舞,其實是全人類的共通經驗。當然因為城鄉或是不同文化背景,會有略微的差異,可是,身體它有非常多的共通性是超越語言的。」再者,「『當舞蹈課程進行藝術統合、舞蹈教育是搭建未來的渠道,能打開一切的可能』在舞蹈課程裡面,我們不只是學習舞蹈,我們好像也能學到人生道理,學習不同領域他們如何在思考社會、思考整個全球的事情。舞蹈,其實應該是一個整合的可能,我們在這個教學的過程中,是不是可以讓大家覺得,我其實可以做的事情更多。」

董怡芬也鼓勵現場的年輕創作者,「不斷創造價值、不斷產生新的經驗,儘管看似相同的事物上,仍舊會有新的體悟。我們可以聽許多別人的故事,但那終究是別人的經驗,重要的是,持續自己去經驗。」

同場加映!台北場Dance Talk Q&A

Q:會建議年輕創作者先做自己、創作想做的作品,或是調整方向讓更多人認識你?

A:我舉大家比較熟悉的NDT(荷蘭舞蹈劇場)當例子,我們好像有時候都會覺得好想變成NDT這個大品牌的位置,可是也必須想像,他們背後有非常多錯綜複雜的某些考量,反過來說,其實我們在剛出社會的那個時刻好寶貴,因為就是做爛了,好,那就再重做。如果是這樣思考的話,好像就覺得沒有什麼悲慘的;我們講「做自己」,其實就是先調整我的「定位」,我今天確定我的受眾大概是這樣、我的作品可能是很小眾的議題,那我就要開始想方法、再來想我的策略是什麼。我2006年在巴黎駐村的那段期間,看到什麼樣的演出都有、沒有一個是不滿場的,我也很期待未來台灣可以成熟到有這麼多不同面向的觀眾族群。

Q:您曾參與過「Camping Asia」計畫,有沒有什麼觀察或想分享的?

A:我先分享我之前在巴黎駐村的例子,那個地方有300多個藝術家住在一起,記得在餐會的時候,大家第一句問的不是你叫什麼名字、而是你從哪裡來。所以我都會鼓勵同學參加的時候,要知道自己的根是什麼,不然怎麼跟人家對話。去年Camping Asia時,我是北市大的帶隊老師,而我覺得很重要的是,我們要很清楚自己是誰、跟別人對話時要獲得什麼,因為不知道為什麼台灣人就是特別沒有自信,但這幾年有好一點了;我覺得對大學生來說,有Camping Asia這個計畫很棒,可以讓同年齡的人有跨文化的交會,這件事情是非常有幫助的。