國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶,共同呈獻的《大美不言》典藏精粹特展,透過東西方對話呈現三方藏品的工藝美學,無疑是2024最受矚目的大展之一。這趟藉藝術、時尚及珠寶考古的旅程,將延伸至南台灣,展覽將於2025年1月23日移師至嘉義故宮南院,邀觀者踏上穿越時間的沉浸式旅程,探索裝飾藝術的複雜工藝與創新。

自然之美,無需多言

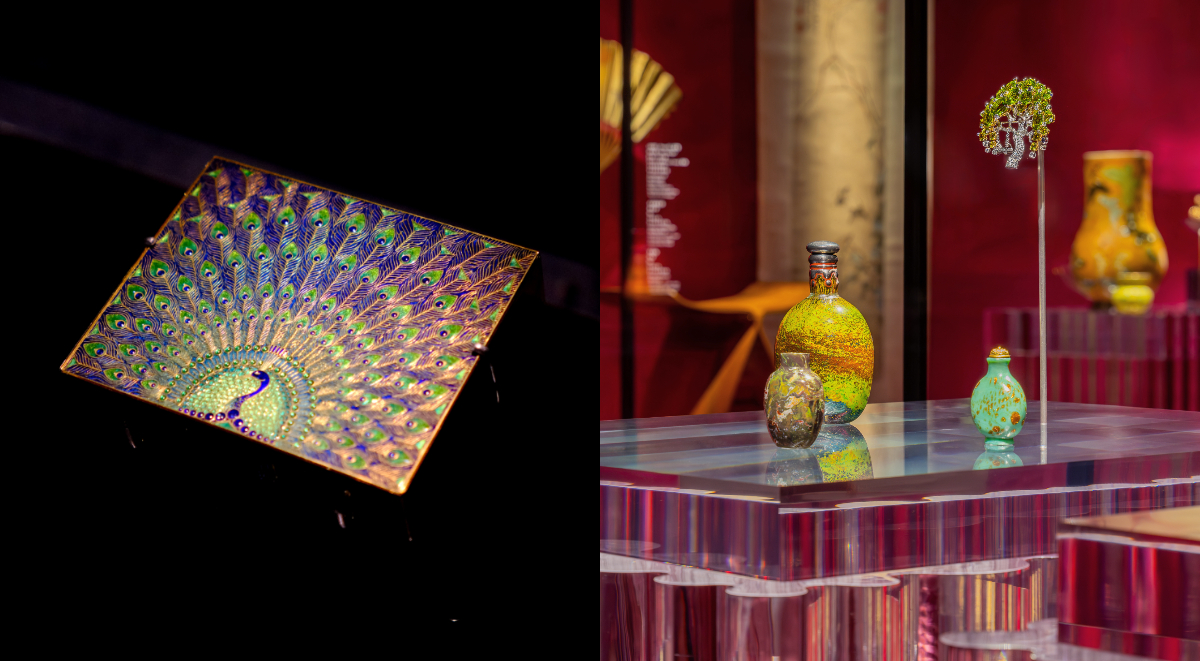

「大美不言」出自《莊子・知北遊》,談天地間有自然之美,四時交替、萬物榮枯、都有定序,但卻不必言語。惟自然之美有其時空環境,未必可以隨時再現或任意轉移,於是人們取材如珍珠、珊瑚、琥珀、珍貴寶石及金屬礦物,透過藝術家的修飾與雕琢,成為可以隨身佩帶的珠寶及裝飾藝術。

一次看盡故宮 X 巴黎裝飾藝術博物館 X 梵克雅寶三方珍藏

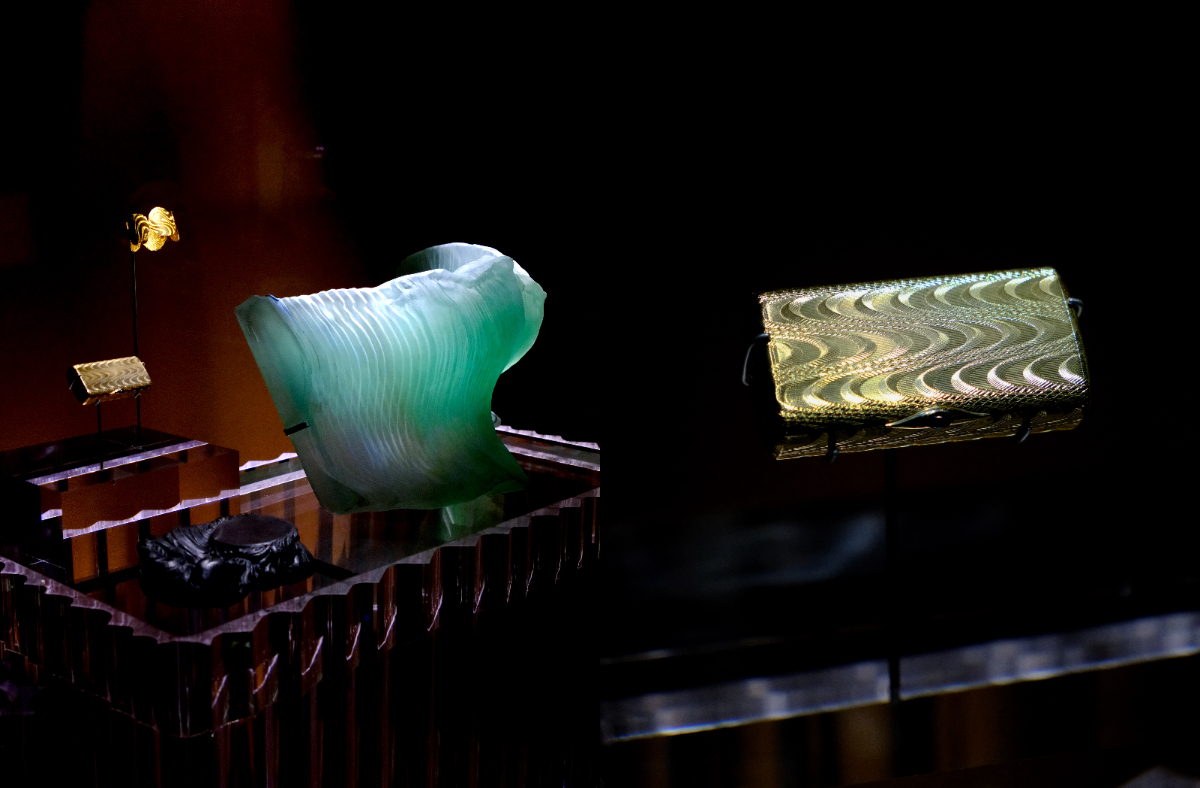

《大美不言》台北場展件涵蓋陶瓷、玉石、玻璃、銅器、銀器、金飾、傢飾、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等超過260件瑰寶,這些藏品橫跨古今時空和東西地域,要系統性展示給觀眾極具挑戰性,策展團隊根據藏品材質、工藝、視覺風格等,將三方藏品「組隊」展出,供觀者相互對照,並為展覽擘劃5大單元:

▍自然萬物

取法大自然之作。

▍動靜有形

藉奇特結構或材質營造動態感與活力的作品。

▍奇幻仙境

重現珍奇異獸或帶神話色彩之作,講述東西方因文化、信仰、知識等不同而發展出的奇幻故事。

▍神祕莫測

揭示作品中隱藏的驚喜與奧祕,讓人大嘆眼見不一定為憑。

▍五彩繽紛

展現藏品精妙的色彩運用和背後技藝。

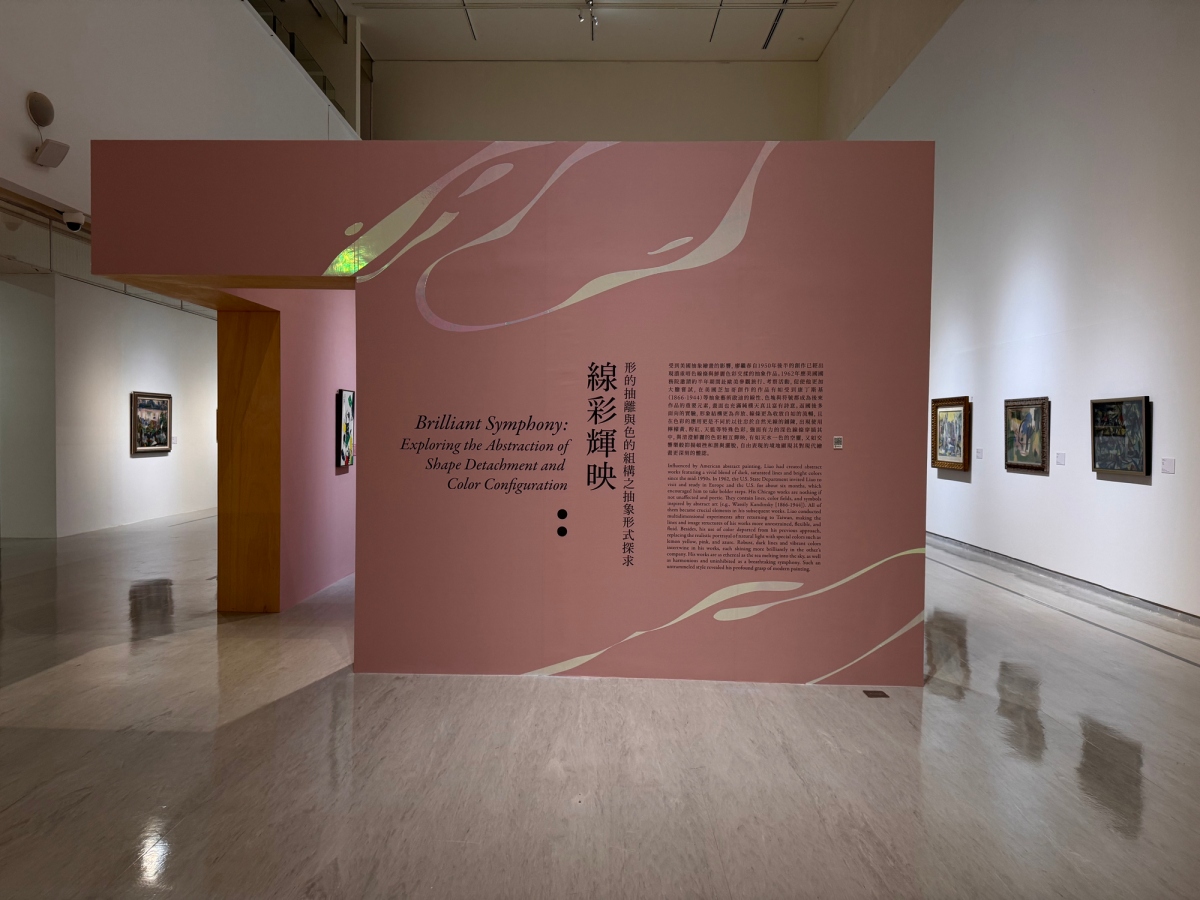

多彩舞台場景、漂浮效果展台襯托珍寶之美

展間設計由建築師田根剛團隊操刀,設計概念簡潔深刻:運用光與色彩的力量,呼應自然之美的源頭,將展間打造為沉浸式的「舞台場景」(tableaux)。每個展區都以特定色調為基礎,以傳統皮影戲為靈感,將色調和剪影重疊,營造一種遊離於現實與夢幻的迷人氛圍。為了突出展品的亮點,運用透明展台搭配柔和光線,彰顯展品珍稀的內涵、高貴的材質及精湛的工藝。

《大美不言》嘉義場將有何改變?

嘉義場將延續台北場五大單元的敘事設定,而梵克雅寶仍將展示「典藏系列」的主要創作,如靈感源自飛行外套和軍服拉鍊的可轉換式珠寶大作「Zip項鍊」等;國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館的展品,則將有些許調整。

展場部分同樣由田根剛團隊構思,將延續台北場將色彩發揮至極致,繽紛、詩意的氛圍;藏品亦將藉透明材質與光線的巧妙互動,營造出「漂浮」於空中展出的視覺效果。不過,田根剛日前接受La Vie專訪時也提到:「我們的目標並非簡單複製原有設計,而是思考如何讓其昇華。地點和觀者規模不同,均是轉變並完善沉浸式體驗的良機。」像是台北展場較嘉義面積大,空間比例也有差異(如天花板高度等),這對設計團隊來說無疑是一大挑戰,但也是創造不同體驗的良機。

延伸閱讀|如何打造無聲震撼?沉浸式展場的設計之道:專訪《大美不言》典藏精粹特展空間設計師田根剛

《大美不言》嘉義場

展期|2025年1月23日-4月20日

地址|故宮南院(嘉義縣太保市故宮大道888號)

開放時間|週一休館/週二至週五 9:00-17:00/國定及連續假日 9:00-18:00