臺中大容東街河畔的「治器 doTsuwa」,乍看以為是一頗具生活風格的選店,然而在店舖空間的裡邊,藤編屏風的背後,卻隱藏了兩座大小電窯以及拉坯機,儼然是一座迷你作坊。再往上走,才發現二樓其實是間室內設計公司—這個空間的成分複雜,一如邱俞鳳的雙重身份,除了室內設計的專業,她也是「治器doTsuwa」的藝術總監,跨領域的特質也因此反映在她的創作之中。

難以定義的邱俞鳳,有些人認識她是因為室內設計,而有些人認識是透過她的展覽,她說:「從小物件到大空間都是一種『器』,皆與生活的關係緊密,無論有形或是無形,具體或抽象,都是我想要探討的。」邱俞鳳定義自己的創作核心,治器即是「治理生活之容器」的簡寫,也因此邱俞鳳不給自己設框,任何能夠乘載生活的事物都是她創意狩獵的領土。

以創作者角色切入商空設計

從復興商工廣設科畢業,邱俞鳳轉入室內設計業,與先生林建華共同開業,主持「構築設計」(doT & associates),操刀不少空間與建築案,像是有名的Fine Dining餐廳「Embers」、汲取式酒吧「DraftLand」臺中店、融合公務所與美術館的「工家美術館」等,非制式的設計風格主要來自突破性的技術與材料,這正是邱俞鳳能以創作者角色切入商空設計的關鍵能力。

回顧自己跨界的歷程,其實邱俞鳳最初都是為了解決設計上的問題,譬如有一次接到建設公司的委託,他們在牆壁開錯了洞,希望邱俞鳳可以利用藝術性的手法來修補失誤,使其「錯得很美麗」。

在辦公室的樓梯間,一座完全使用木條與方形金屬扣件組合的書架,正是室內設計與工藝發生關係的最佳證明。「連接木條與木條的鐵件是我們自己開發的,先用3D列印出等比例的模型,經過組裝測試與修正,最後繪成設計圖交給工廠量產。」長久以來,邱俞鳳在空間的課題裡練習,結合其他媒材或是技法,試驗室內裝修材料,成了她冶煉創意的高湯。

動手把想法做出來很酷

有別於其他人,邱俞鳳的創作思路緊貼建築,「我會很自然地從基地的環境去想、必須要解決的問題是什麼、哪種藝術品才會符合空間的氛圍,如此做出來的作品才會因為有意義,而不可取代。」

逐漸地,邱俞鳳的創作從依附於空間,逐漸走向鮮明獨立,為客戶的需求量身創作,譬如為療癒品牌「美意好室」設計店舖 LOGO,或是為住戶捏塑代表家徽的陶燒,工藝創作於是成為空間裡獨有的印記。

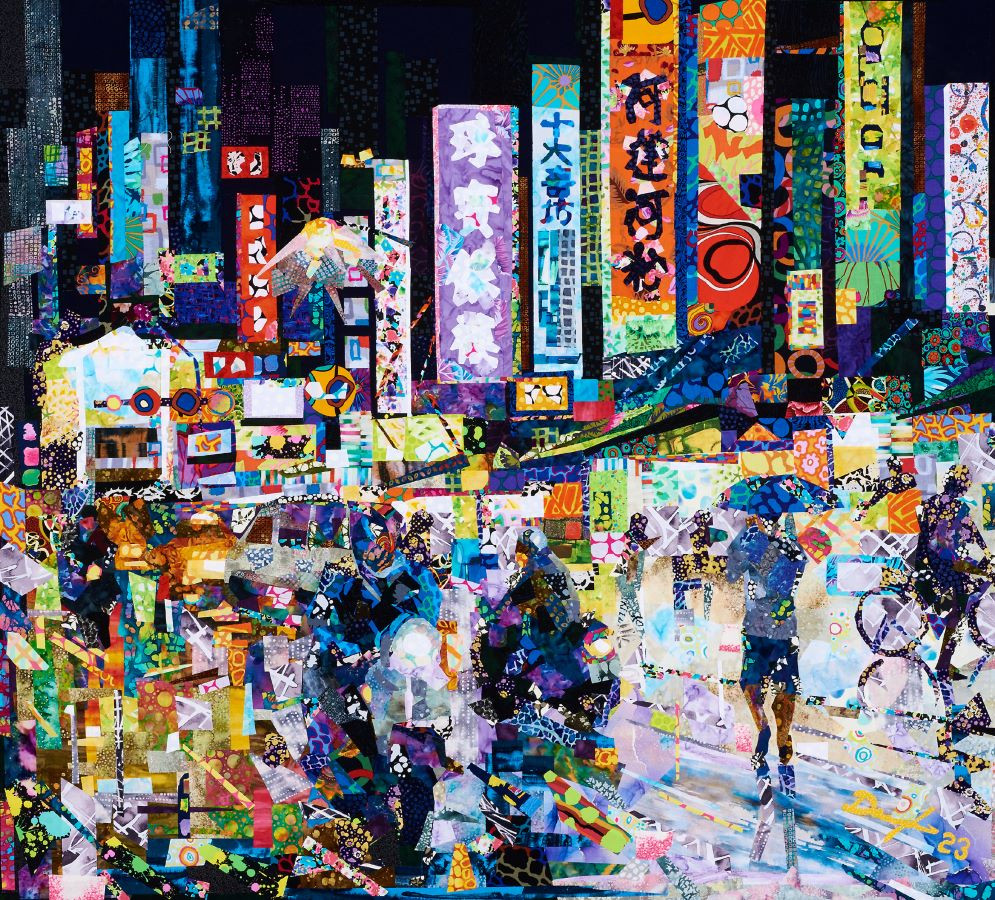

2019 年臺南煙波大飯店開幕,邱俞鳳在大牆上使用銅金色支架與黑亮釉面手作陶球,點布出《點點遊人歸客來》這件作品,以單元之間的群聚與流動來比喻驛站空間千客萬來。

為了削弱落地窗的強日照問題,她使用古代建築所用的「墨斗」,指掐彈印於透光畫布,創作出具有東方水墨畫神韻的作品《雨過天青見煙嵐》,成為飯店接待櫃檯的詩意背景,也回應了業者從建築發跡的這段故事。

2020 年她為客家文化基金會創作的《躍昇》,以客家油紙傘的折疊收放特性為靈感,使用高知和紙、壓克力顏料、複合媒材打造出互動裝置。2021 年個展《無形無色》,她則使用白瓷土模仿卵石渾然天成的造型,至 2022 年個展《無明》則更近一步試驗纖維與陶瓷或珪藻土的混合。

在型態與材料各異的作品上,可見共同具有柔軟、曲線、有機的元素,彷彿動物或植物的局部結構,使邱俞鳳常被形容為「仿生」。信奉直覺的邱俞鳳喜歡用手直接去捏塑,沒有太多論述,也沒有設計圖。她說:「直接動手把想法做出來,我覺得這是一個很酷的過程。」

成為跨國工藝的媒合者

確實,在剛性的設計之外,邱俞鳳更喜歡用柔軟的陶土來創作。一座為住戶玄關設計的雕塑,她手捏陶土,不時轉換角度與方向,小心控制溼度與乾燥度,避免陶土坍塌,最後完成彷彿海綿生物中空腔體的雕塑,而那輕薄柔軟的波浪觸手之中,彷彿寫了一個「龍」字。她說:「我喜歡欣賞動、植物,從它們身上看見感性的線條。」在講求有序的空間與建築裡,曲線少有珍貴,令邱俞鳳覺得很美,也更加欣賞。

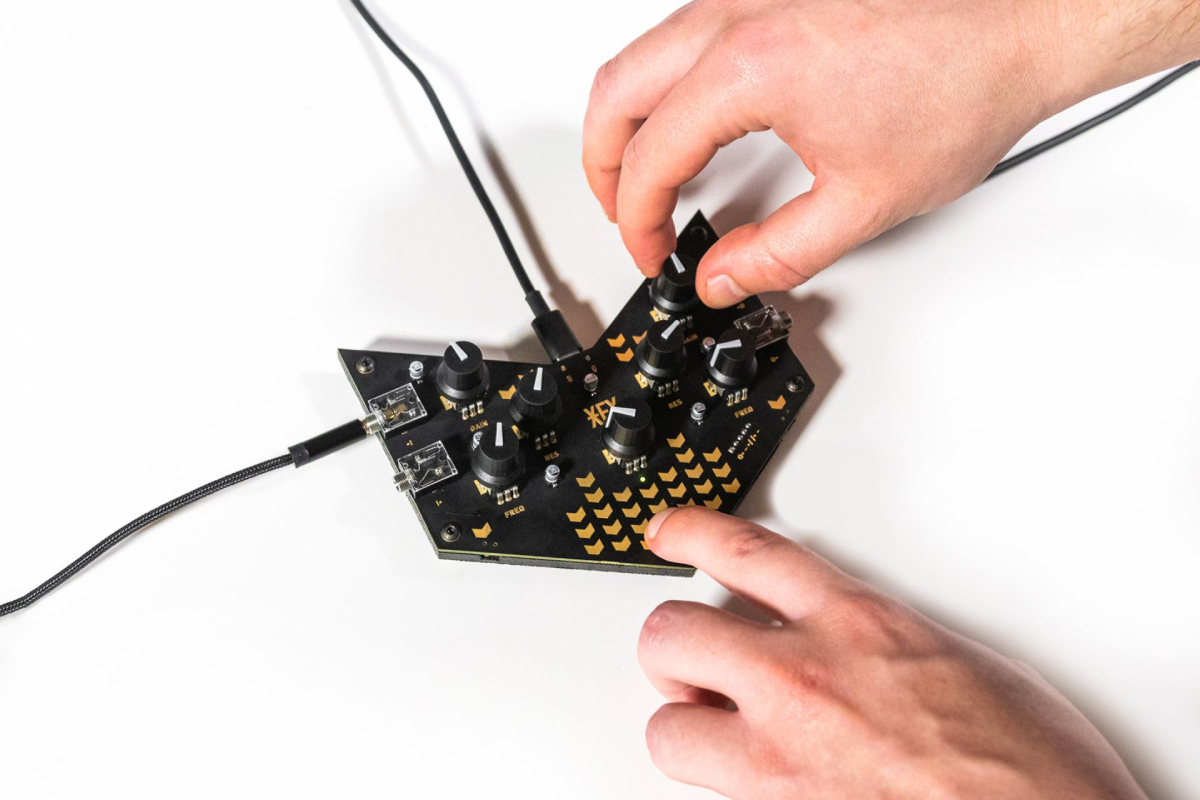

除了自己創作之外,偶爾她也會退回到設計者的角色,成為工藝的媒合者。她與先生另外成立的「構築設計 / 聯合治作 doT & associates」,主要任務便是連結臺日設計與工藝,為原創、協作、選品需求提供服務。在治器線上與門市陳列推出的臺灣時鐘設計品牌EMspec,與他們的緣份也是來自日本,其中商品「Matrix Clock 十二宮格」折井銅染系列,就是與日本工藝品牌 momentum factory Orii(折井)攜手合作,運用獨特的「銅染」技術所製成。治器與折井除了推廣商品經銷之外,也因為藝術品銅染技術合作多年,因此產生更多共鳴。

另外治器也運用 3D 列印技術輔助創作,做為開發商品過程的嘗試,探索傳統工藝與現代技術融合的可能性。

近來,他們為了回應大阪萬博會上,臺灣因為政治因素無法「正名」登場,只能以「玉山科技」的企業名義參與,於是發起「臺日共丸」計畫,在宇野港駅東創庫用可拆卸再利用的木構造打造一座「臺灣自己館」,把臺灣的設計商品帶到日本展出,用民間的力量打開國際文化交流,自成萬博的會外展。

歸納自己一路走來,邱俞鳳認為:「這不完全是藝術、也不全是工藝或是商品,而是所有的混合。」在她的想法裡,未來的設計、工藝、藝術也是共玩的。

文字 / 李佳芳

攝影 / 王士豪