1990年生的王怡方,大學唸工業產品設計系,接著前往日本多摩美術大學攻讀陶瓷碩士,畢業後成立個人工作室。她的作品常加入她對於女性、時間與器物的思考。在她的世界裡,陶是一種能夠容納情緒與時間的容器,每一件作品都收納著過去的經驗與心情。

「以前做工業設計,會著迷大量生產的概念跟製法,現在反過來,用一小塊土,我花很多時間來形塑它,而不是想辦法做快、做多。」投身陶藝至今超過十年的王怡方,談起從工業設計轉向做陶的覺察,她說兩者雖然都是在「創造物品」,但她接觸陶藝的初心,其實是不想進行多餘的生產。

「我希望自己製作的是呈現有生命力的物件,代表我那個階段的所思所想,甚至是自己都無法再複製的。」王怡方期待自己能投注最大力量,將手中的土成形為物,將個人的意念集中投注於少量親手做的器物,這就是工業設計和陶之間的最大不同。

用土的質地表達那難以言說的一切

當年決定到日本學陶,王怡方最初在東京藝大、武藏野和多摩美術大學間搖擺。以陶來說,藝大較聚焦傳統工藝,武藏野的課程偏向器皿設計,多摩美的老師則擅長偏抽象的雕塑,「去日本後的確自己變得更跳脫,對於藝術的思考訓練,也多於技法。」王怡方回顧2015到2018年在多摩美的習陶經歷,「實作和上課的討論,都在撞擊思想。」

有意思的是,她認為透過日文上課、做陶,因為語言和文化,那個「介於有點懂又不太懂」的曖昧地帶—說不出來的、難以言述的,這些空間反而給她很大的啟發。

在日期間,她採訪數位女性,將交流的過程以陶作的質地表現出來,直到回臺,她也曾受邀至高雄哈瑪星原愛國婦人會館展覽,嘗試了邊與受訪者談話、邊捏陶的取材形式,「一直以來,都是透過陶來記錄一些我覺得不能忘記、或不想忘記的事物。我很好奇,能不能用土這個質地,去講述那些文字很難說出的東西?」」王怡方描述著捏陶與外界連結的那分初心。

又好比,她在2019 年去了德國柏林,恰好是6月4日在朋友的陶工作室遇上香港年輕人討論六四事件,王怡方利用當地黑土手捏盤,捏製了一個坦克造型的陶作煙灰缸,並將學運領袖王丹寫的《沒有煙抽的日子》刻在表面,「造型很手感,我就是想用這種既粗獷又可愛的感覺去記錄這個比較嚴肅的話題。」

釉上彩與題字是心靈的日記

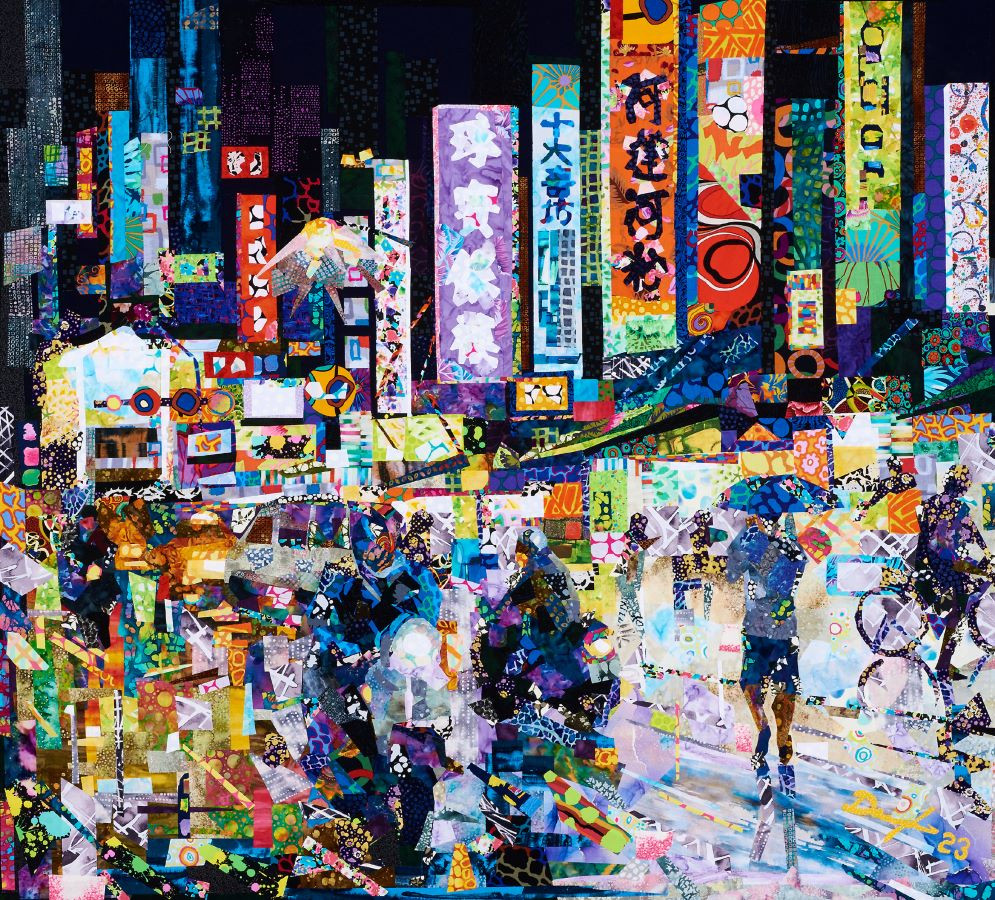

之於王怡方,陶是日記,是創造、是連結,也有許多反思。王怡方今年舉辦於臺南「森初」的個展《山灰》,除了展出她近期的雕塑與茶道具,也涵蓋先前在芬蘭與葡萄牙駐村完成的作品,不僅造型樣態豐富多元,許多作品也都加入她標誌性的金色印記:最後在作品邊緣塗上金色釉上彩及題金字的過程,像下標和落款,這個展覽也像是王怡方對於觀眾表達她對於不同事物的探索與建構。

在芬蘭,王怡方摻入當地原土燒成石碑,刻上古老神話的詩句;或是一只茶則,題上讀見的非洲諺語:「唯有你深潛入河裡,才知道鱷魚的力量。」給泥條反覆上泥漿而燒成的圈狀擺飾則寫上俄文詩句:「生活如同雲朵,在頭腦中閃爍。」在陶的質地中,加入文字的能量,器具除了承載功能,還加入了感受與閱讀的想像。

這些異國的陌生語言,都是王怡方駐村時與陌生世界互動的見證,至於她怎麼選擇哪句話要放上作品?王怡方以最近看的演出《女先知》來回應:「重點不是唱了什麼,而是我們為了什麼而唱。」如同眼前這些陪著自己而生成的物,記錄她關注的人事,但非具有全然的目的性。

以火書寫人與自然的循環

延續芬蘭駐村所嘗試的野燒,她用電窯加入身邊取材的植物花草上釉並燻燒,「我很期待做出未知、意想不到的作品。將窯變燒毀的過程,用其他技術重新燒至滿意的狀態,我喜歡這樣混亂與秩序之間的平衡。」

王怡方捧著一只名為《燼》的花器,以猶如暗夜裡飄散點點火星的火痕釉色訴說著近日的實驗心得,接著轉身帶我們望向本有三件疊著燻燒後再也分不開的美麗花器,燻燒的無法預期與隨機性,讓她得到一件意想不到的作品而題上了《捨得》。一起入窯燻燒的松葉、茶葉、辣椒和松木樹枝也在展覽中同步展出,樹枝燒成了炭筆,王怡方再以此畫下一幅森字疊成有如水墨的山林,「木頭燒成炭,炭可以拿來煮飯,讓人們有能量,也可以煮水、泡茶,又可以拿來燒陶。」她藉由展覽《山灰》表達各種形態的燒成,彷彿就是人與自然互動出的生滅循環。

創作裡的循環實踐

關於循環,王怡方提到會把修坏時落下的碎土都搜集起來,「我會拿去做泥漿,繼續疊在其他雕塑上,一層一層,每次可能都是不一樣的土、不同的質地。」好比,她把泥漿裹上一只乾燥花圈,原本來自原住民部落祭典的花圈,當包裹的花圈被燒成灰,能從孔隙被抖出來,繼續疊上泥漿和釉,王怡方想像這拿在手上的永恆是花的骨骸,「透過這個燒製的技法,把很脆弱的物件,以永恆的狀態留存,我最後題上的金字就是Eternal。」

泥漿也被運用在製作生活道具時的模具灌漿,「我注漿注得比較薄,因此同樣的模,在乾燥的時候會收縮得不太一樣,我喜歡保留這種自由的感覺。」在技法上,王怡方擅於手捏和注漿,作陶過程實踐不浪費任何碎土的循環。

誠實地做,努力地做

聊到王怡方身為新生代的年輕工藝創作者的創作觀,她認為應該要「誠實地做、努力地做吧。」在AI 時代,比起如何製作,創作者更應該思考「為何」而做。有時候不偷懶地重複繁瑣工序,更能產出誠實的作品。

在這個時代,許多事物已經沒有標準答案,創作者也應該調整自己的,不要因為一些框架,而限制自己。舉例來說,當自己待在工作室時,工藝對我來說,是自我磨練的一種挑戰;而展覽時我則「需要」變成策展人與設計師。有時候我們「需要」去適應不同的環境,發展出多工專業,相信好的創作者,能夠在每次的挑戰中,在創作與生活的混亂與秩序間,找到平衡的風景。

文字 / 黃怜穎

攝影 / PJ Wang