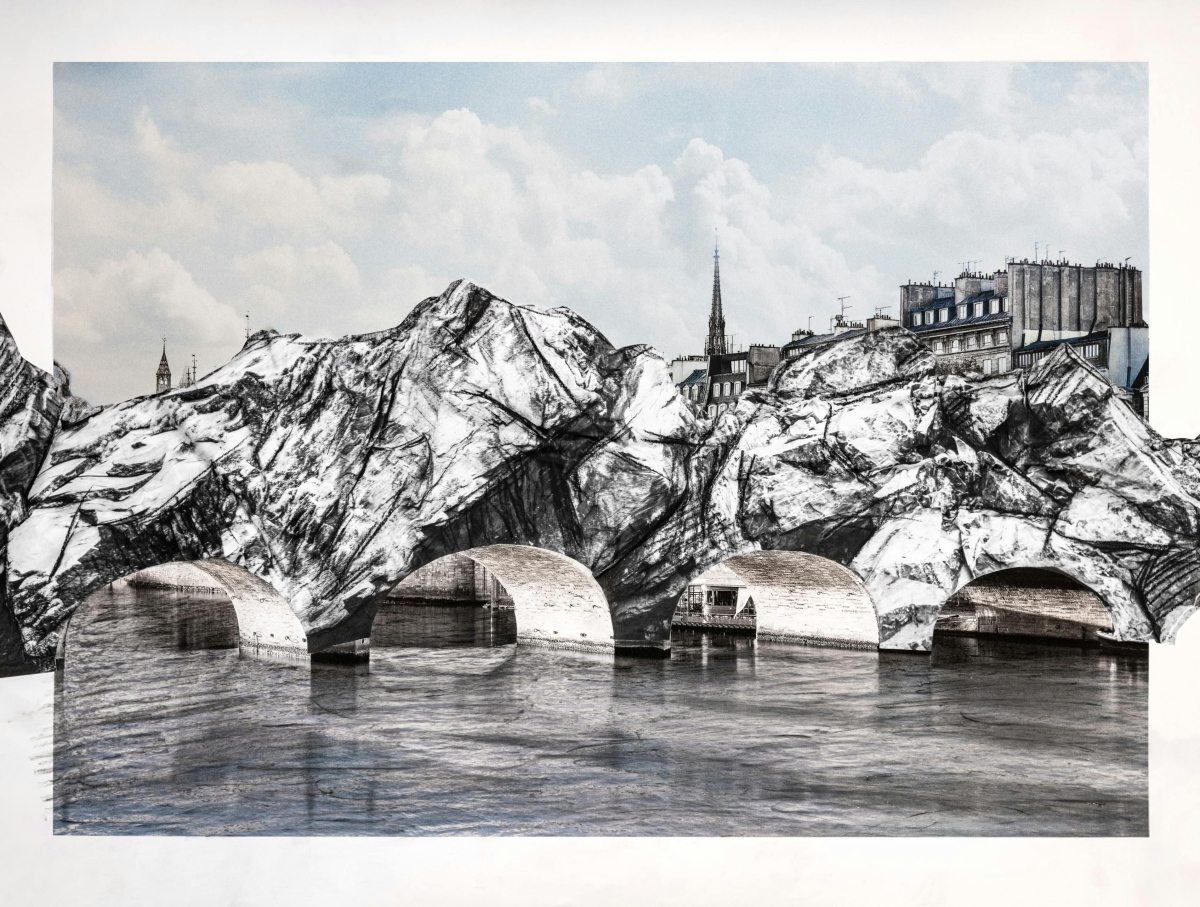

做為台北市立美術館(北美館)2019年度大展,台灣傳奇當代藝術家于彭回顧展《于彭:行者.天上.人間》終於正式登場,亮相二樓歷史展區的展覽由客座策展人吳超然統籌策劃,歷經五年籌備,展出逾170件作品,其中除藝術家廣為熟知的水墨聯作,亦展出油彩、粉彩、素描等各時期作品與文獻,為近年海內外規模最大之回顧展出!

本名巫坤任的于彭,1955年誕生於臺北外雙溪,就讀高中時受美術老師陳亦耕啟蒙,後報考大學美術系卻未能如願,由此展開歷程獨特的藝術創作生涯。非傳統學院式的養成過程,于彭用自己的方式探索學習,留下許多為人樂道的故事:例如升學失利後,1977至1980年間,于彭在台北新公園(今二二八和平紀念公園)擺攤幫人畫素描,近三年的大量觀察與鍛鍊,為他在人物描摹奠下厚實的基礎,人物主題也成為貫穿于彭各時期創作的重要元素。策展人特別提到,于彭與夫人何醇麗也是在公園擺攤畫像期間結識,流傳為一段佳話。

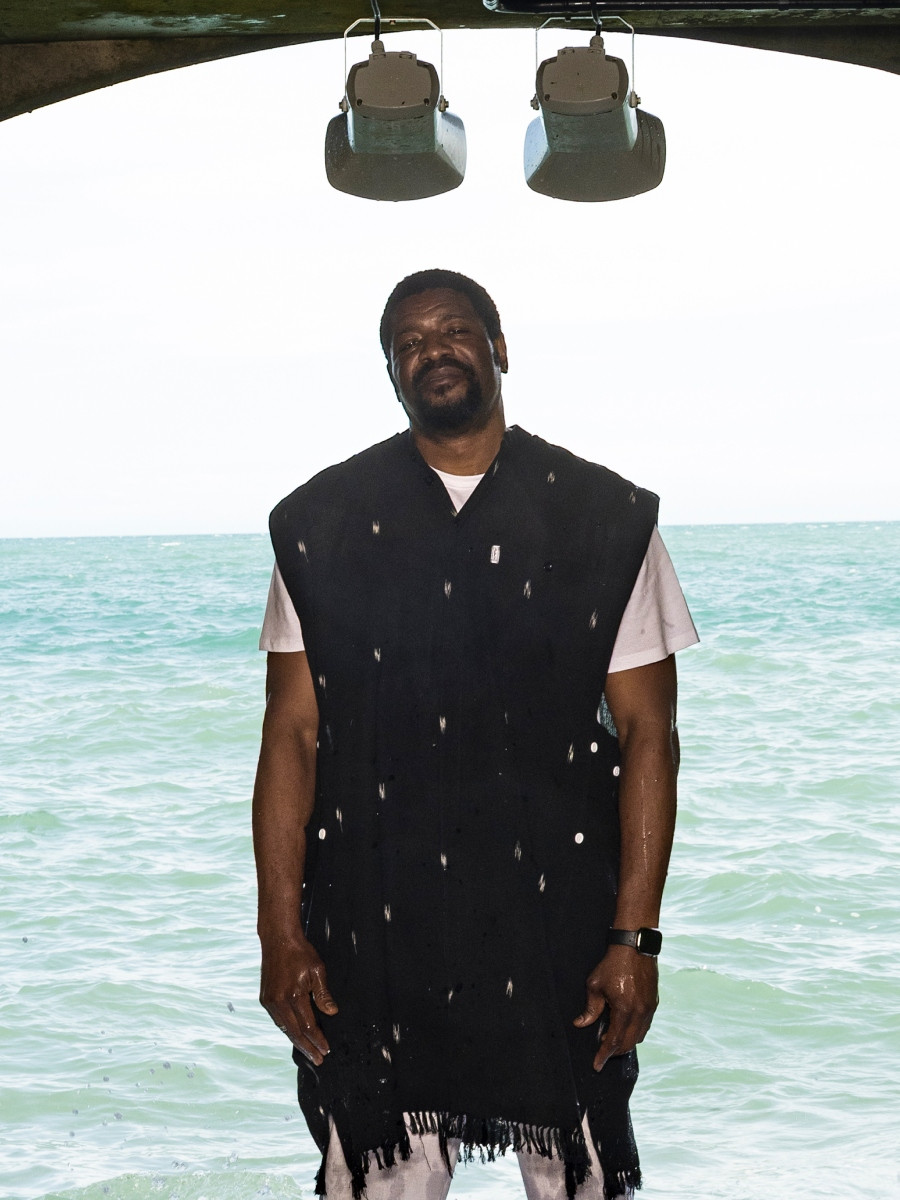

策展人吳超然將藝術家的創作時期歸納為三階段:早期1980至1997年、中期1998至2004年、晚期2005至2014年。第一個階段,是藝術家從早年的素描水彩啟蒙轉向水墨的探索時期。于彭的水墨學習並非來自家學或師承,藝術家在這段探索時期有意識地向古典水墨學習,從「元四大家」到「清初四僧」的作品都成為于彭臨摹的對象,古典水墨筆意轉化為往後其風格集大成的重要養分。

1997年于彭受好友鄭在東邀請同赴上海,三年遊歷期間飽覽江南名園與山水名勝,旅途所見均成為此時期創作的泉源,如園林山水的構圖堆疊、人物與園林在畫面中交錯,許多于彭的代表性創作元素都在這段期間趨於成熟,策展人故而將1997年定義為于彭創作生涯中關鍵轉折的一年。返台以後,遊歷經驗持續在藝術家的創作與生活中發揮影響,園林符號成為作品畫面中最常出現的構圖背景,而于彭的幼子常被描繪成仙童形象,出現在山石林園構圖之中;于彭風格從實景出發、蔓延堆疊而成的奇幻山水,在中期將近晚期的2000年左右達到高峰。藝術家晚期的創作,作品除了分享藝術家與文士友人聚會的交遊生活,也與他的身體健康狀況息息相關。本次展出2009年作品《噴血點墨成朱菓》以及2014年臨終前所作《病中自畫像》,呈現藝術家生命攸關的重要時刻,藝術家在作品中並不刻意美化或者迴避生死的課題,而選擇以藝術創作面對生命的轉折。

本次展覽參照藝術家的三段時期分野,將展場規劃為八大主題展區,包含:(1)早期素描、粉彩、油畫(2)書法與小品冊頁(3)早期水墨(4)大型水墨連作(5)晚期油畫與水墨(6)晚期素描、粉彩、油畫(7)文獻資料、私人書信與為本展拍攝之紀錄片(8)畫室情境展示區,展出于彭生前所用之家具與文房四寶。八大展區除呈現藝術家各創作時期的代表性風格之外,亦希望透過藝術家生平的回顧與自我書寫,將其獨特的生命歷程與創作精神完整呈現。

藝術家于彭集執著與灑脫於一身的獨特性格,反映在他的作品之中,為世人留下無盡懸想。策展人吳超然強調,本次展出並非企圖突顯于彭的傳奇色彩,而是希望透過脈絡的鋪陳與回顧來真切地認識這位藝術家與他的創作。于彭曾自述,「我的作品是用生命換來的」,本次回顧展試圖呈現藝術家生涯中各時期的生命課題與代表性作品,與世人分享其創作不輟的一生!

于彭:行者.天上.人間

展期:2019 /03/30-2019/06/30

地點:臺北市立美術館 2A, 2B展覽室

via 北美館