在台東月光海看美麗創作藝術!自2015年開辦以來,台東「東海岸大地藝術節」每年藉由海內外藝術家,以花東絕景為靈感與創作基地,在山海之間帶來一系列地景創作,並呼應著台東的慢步調,從中感受到生活的自適與豁然外,更能看見山林、海洋如何牽引著東部人的一呼一息。 今年夏天,2020東海岸大地藝術節再度登場,此次集結7組藝術家團隊,緊扣年度主題「邊界聚合」,凸顯及隱喻身處於歐亞板塊交界的東海岸生活,是跟隨自然節氣律動的節奏,進而激盪出強大的創造力與生命力!

2020東海岸大地藝術節將於8月4日正式展開,並一路持續至10月30日,參與本屆展覽的7組駐地藝術家,包括台灣藝術家李簣至與魯瓦.里維拉(墨西哥)、歐舟(尼泊爾)與簡吟如、周學涵、日本藝術家杉原信幸與中村綾花、井上唯(日本)、 A’PO與王亭亭以及拉黑子將從花蓮遊客中心、金剛大道、都歷園區、加路蘭遊憩區、都蘭部落都蘭鼻到成功海濱等地,將在地生文化的根基,生活脈動透過藝術創作呈現給每一位到訪的朋友。

除了必看地景藝術外,活動期間更將舉辦「月光•海音樂會」、「開放藝術工作室」(定時開放7間),並有小型展演市集、工作坊DIY體驗、展覽等活動,以及「環保餐具設計競賽」及「Trashion海洋創意時裝秀設計競賽」等全新企劃,讓人充份感受到東海岸豐沃土地下所孕育的創作能量。

2020東海岸大地藝術節作品亮點

歐舟&簡吟如(山田設計)《新升的島嶼 . 古老的靈魂》

材質:鐵、海洋回收廢棄物、竹子、彈性繩、漂流木

地點:花蓮遊客中心

傳說中整個小島住著好幾個民族,所有的人皆遠道而來,在海平面底下,總有著看不見的力量,擠壓著島嶼,分分秒秒緩慢地隆起。這兩座板塊,轉借海洋阿美族的神話,如同和兩隻鯨背上的心靈意象,相交相融,滋養萬物。

這一大一小的編織裝置,大的稱為「尹部」,小的叫做「莫蘭」,隱喻著歐亞大陸及菲律賓板塊長久下來的碰撞,產生的新升島嶼。而我們用風吹產生碰撞,在交錯區塊裝置的聲音系統,詮釋並提醒著遠古以來人們腳下持續不斷的變動。冰河時期的筆筒樹與新升的島嶼並存著,遷徙的文化與漂流的語言並存著。有人說這裡可能是南島語族的母土,在古老的靈魂下蘊藏著蓬勃多樣的生命形式,我們邀約憩息在此裝置之下的遊客,在自然的浩瀚中相偕體驗古老靈魂的低語。

周學涵《Soga Monster》

材質:黑鐵、海洋回收廢棄物

地點:成功海濱公園

兒時生活在台灣西部,白天水溝裡能見著大肚魚、夜裡小路的草叢間可以遇見螢火蟲,都因為什麼而消失了?近年來,除了科技與政治試圖要解決環境問題外,各創作形式領域也都試圖表述文明發展對環境所造成的影響。

周學涵特別喜歡許多植入這樣環境浩劫背景的電影故事,怪獸如環境反噬的具現化、且常是從海洋中出現上岸,它們出現也並非一味的破壞,反倒是一種示警。往往是因為某個平衡被打破了,才出現試圖要恢復平衡。這個上岸、出現在海陸交界的一刻,正是我想透過創作呈現的。取名為「Soga」有二個原因,一是威脅環境的「塑膠之台語發音」;二則是這隻獸所乘載的物質與意義,能夠讓人有恍然大悟的「そうか(原來如此)」之感。

李簣至&Lua Rivira《轉變》

材質:竹節鋼筋、漂流木、竹子、海洋廢棄物、布繩

地點:都歷園區

氣候的變遷與溫室效應氣體的增加息息相關,它直接與間接地反映在人類的生活層面與自然生態環境上,這種跡象在近幾年更劇烈地發生著,比如格陵蘭冰山融化、珊瑚大規模死亡、森林大火等等。而全球暖化讓海面溫度升高使大氣中的二氧化碳濃度不斷上升直接影響了地球大氣的自然結構。我們的生態、洋流與水文循環系統也跟著改變了,海進的現象加速,也增強了颱風的威力。颱風是地球氣候調節的自然現象,也是在臺灣常見的天氣現象。因此,此作品主要形象取自於颱風。此作品命名為「轉變」。

這是由自然物與人類在海洋經濟活動過後的廢棄物構成的環境雕塑。在山與海的邊界土地上,將有著山與海屬性的竹子與漂流木結合著海洋廢棄物聚合在一起,表現著自然本身的流動狀態,創造一個有著颱風形式的棲息地,它也是人在自然之間的思索空間。以此作品呼應著「2020東海岸大地術節」的「邊界聚合」主題,回應著臺灣東海岸孕育著許多族群且發展出多元流動的特質與文化,也指出我們生活所處的環境現況,並強調環境永續與平衡的重要。

杉原信幸、中村綾花《波浪方舟-潮間交》

材質:珊瑚石、岩石

地點:加路蘭遊憩區

來自日本的兩位藝術家,深受台灣原住民在山海之間孕生的文化吸引。以台灣傳統的土角厝黏合材料與工法,將東海岸的珊瑚石、都蘭山中的大岩石拼組成船的形狀,代表了日日夜夜撞擊加路蘭(kararuan)的白浪,kararuan是阿美族語意指洗髮的地方。作品的造型靈感來自蘭嶼達悟族的拼板舟,以及小野柳看來像奇石怪狀的海浪,象徵東海岸阿美族豐富的海洋文化,在這裡手工藝、樂舞、漁獵採集生活和神話密不可分。 這是一艘象徵在海洋和島嶼之間歌唱的台灣方舟。

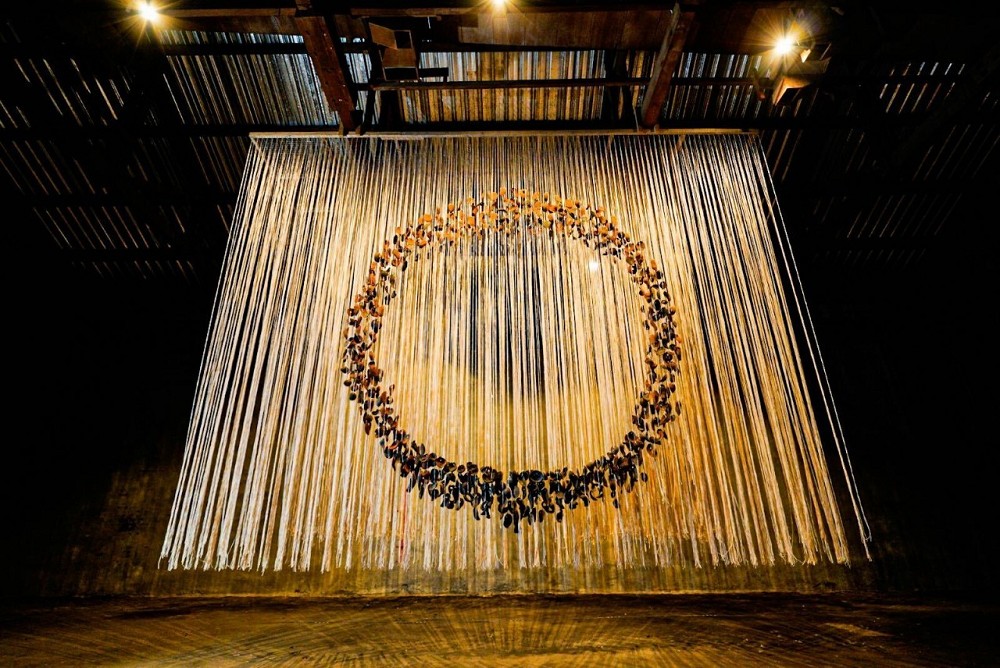

井上唯 《宇宙奇蹟》 [始まりの物語/Cosmic wonder ]

材質:鋼筋、白色棉紗纖維

地點:都歷遊客中心 (作品因疫情尚未駐地創作)

有時我們覺得神話荒謬而虛構,似乎距離現實生活如此遙遠。然而,人類渴望理解現實世界的神話,例如人類在宇宙和自然中的位置,自然的秩序和生命的意義,是人類生存在這個世界上真正重要的追尋。我對自然強大的能量感到不知所措,在東海岸劇烈變化的氣候和強大自然之下,原住民族的神話和精神仍然存在。台灣原住民的文化與生活之中依然充滿了神話性的偉大力量,因此,透過這件作品我想建立一個我們能夠與神話<now,here>當下聯繫的空間。

▶帶你吃台東隱藏美食!水越設計創辦人周育如的「台東100食」私藏口袋名單

歷屆作品亮點

拉黑子‧達立夫《島嶼之影》

地點:都歷遊客中心

8件人形雕塑站在海廢水泥磚與鋼筋雕塑的島嶼旁邊,彩色尼龍繩看似繽紛美麗,卻是藝術家撿拾海邊廢棄的漁網纏繞而成。海洋像包容萬物的母親,賜予人們生存所需的食物,也被迫接受遺棄的物件,站在島嶼之上,是否看見腳下的陰影,看看我們製造的廢棄物對環境和海洋造成的影響。

哈拿‧葛琉作品《最強大的溫柔 》

地點:都歷遊客中心

甩髮舞是蘭嶼達悟族船祭中,婦女祈求海上男人們平安豐收歸來的儀式。藝術家以達悟族與自然環境共生而孕育的文化為靈感,使用竹子和藤編織作品,表現空中翻飛的長髮,象徵在大自然的嚴酷考驗下,蘭嶼女性溫柔而強韌的力量。

歐舟《泡大地》

地點:都歷遊客中心

大樹下張開彩色繩網,感受色彩,蟲鳴鳥叫,日昇月映。邀請你輕輕地在捕夢網中或躺、或臥、或坐下來。請在泡大地的作品之前,將你的世俗煩憂放下吧!試著將自己歸零。

月光‧海音樂會

除了靜態藝術展之外,做為東海岸大地藝術節必看節目,可看見冉冉月光由海上升起、皎潔地照著粼粼波光的「月光‧海音樂會」今年同樣會登場,會將都歷園區打造成與自然共存的專業級戶外展演空間。同時,今年更以「邊界浪遊」為號召辦理 9 場次的音樂會,分別以「在邊界相遇、在邊界搖滾、在邊界遇見世界的靈魂」、 「在邊界跳舞、在邊界遇見自己、在邊界月光森林漫步」、「在邊界沈醉、在邊界吟詠、在邊界創造未來」 三大主題,邀請舒米恩、桑布伊、以莉高露、王宏恩、泥灘地浪人、拍謝少年、告五人等演出,以音樂陪伴浪漫月光。

2020 東海岸大地藝術節

時間:2020/08/04 - 10/30

詳細地點&活動&戶外藝術作品位置可洽官網

https://www.teclandart.tw/zh/home/

via 交通部觀光局 東部海岸國家風景區管理處