「學美‧美學」計畫致力於打造美感校園,透過設計進場改善學習環境中功能、美學不合時宜的痛點,而教育部、設研院在2022年攜手17組設計團隊,翻新全台共21個校園空間。其中,台北市萬芳高中的積木社團教室由3+2 Design Studio操刀改造,釋放原先被鐵窗包攏的空間,並帶入模組化桌椅、與課程特色相符的設計巧思,為師生打校園中的「美感積地」。

用積木教歷史

萬芳高中這堂積木課,要教的其實是「歷史」,歷史科教師黃小萍發現,學生在學習歷史時常陷入被動狀態,為此她決定改變教學模式,讓歷史課「動起來」。這堂課帶學生實地走訪城市中的老建築,實踐「社區就是教室,居民都是老師」的教學理念,更進一步將樂高與微型積木融入教程,讓學生在仔細觀察建築後,動手實作以積木「堆古蹟」,挖掘磚瓦背後蘊藏的細節和歷史故事,從文山區在地古蹟景美集應廟出發,再到台北城歷史建築群,一步一步地探尋歷史。小萍老師期盼,透過課程能讓學生更認識自己的家鄉,並在深入了解古蹟之後,能更理解保護古蹟的必要性與價值所在。

3+2 Design Studio梳理3大改造重點

改造之前,3+2 Design Studio與小萍老師對談,找到原先教室在機能上不足的部分,針對3大問題進行改造,並融入課程個性重新設計空間。第一,教室鐵窗林立,讓本就不算大的27坪空間顯得更具壓迫感;再來,教室缺乏收納空間,課程所需的樂高、微型積木都是用紙箱儲存,且學生悉心完成的作品也沒有可以好好展示的平台;最後,充斥教室的梯形課桌、色彩紊亂的座椅讓空間顯得繁雜,且整體配置上難以彈性運用。

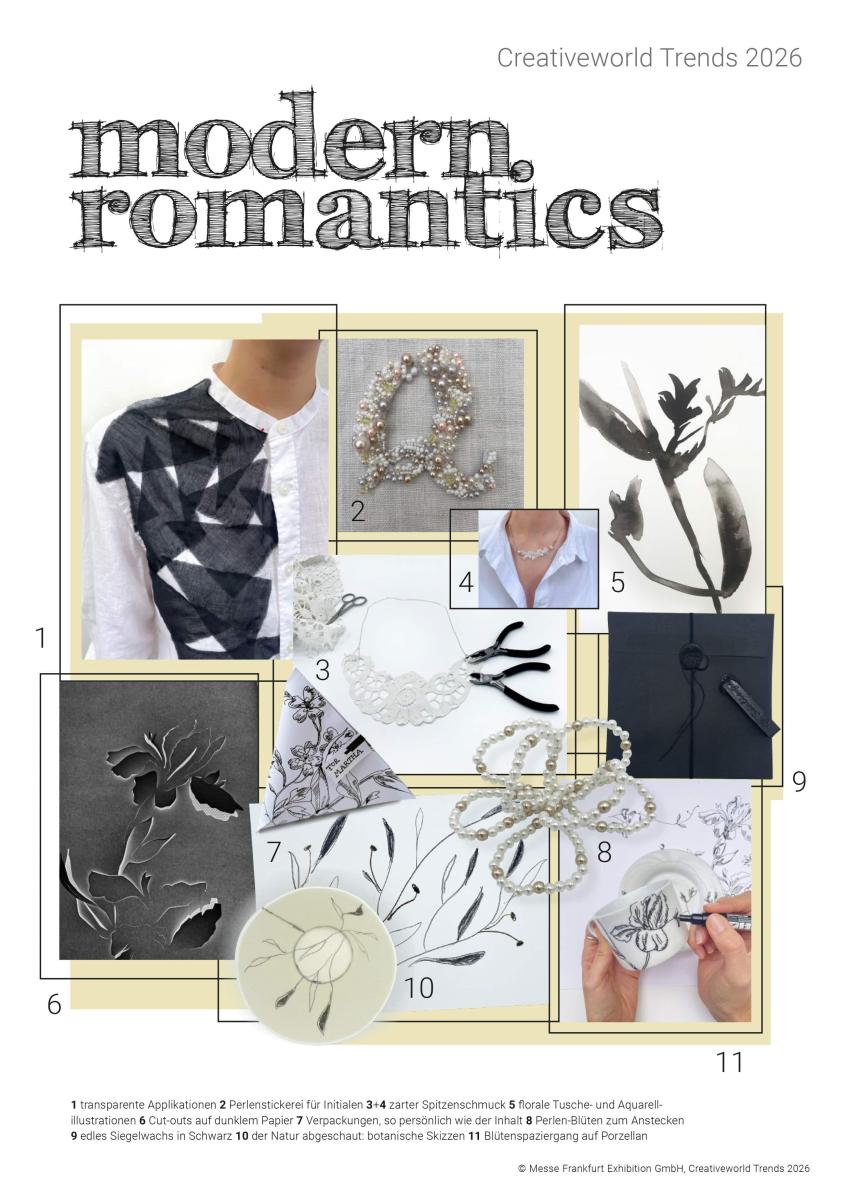

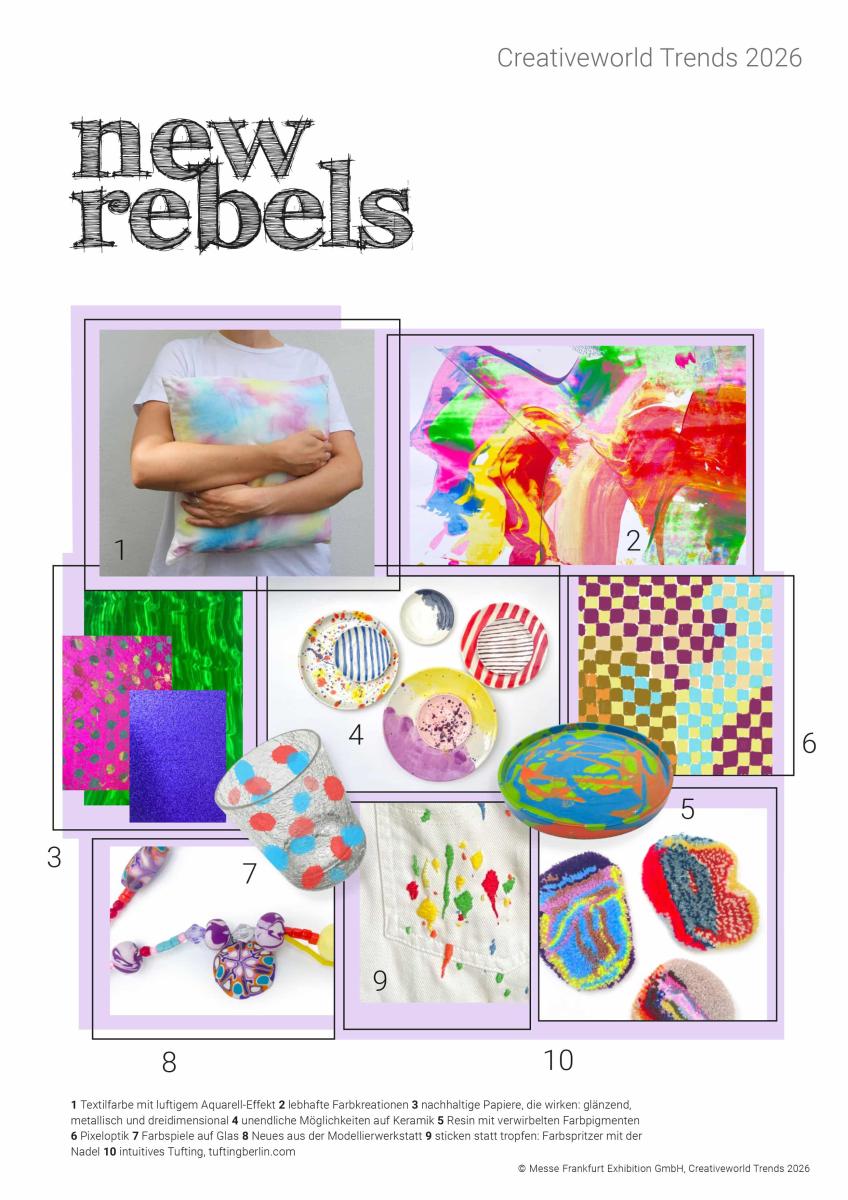

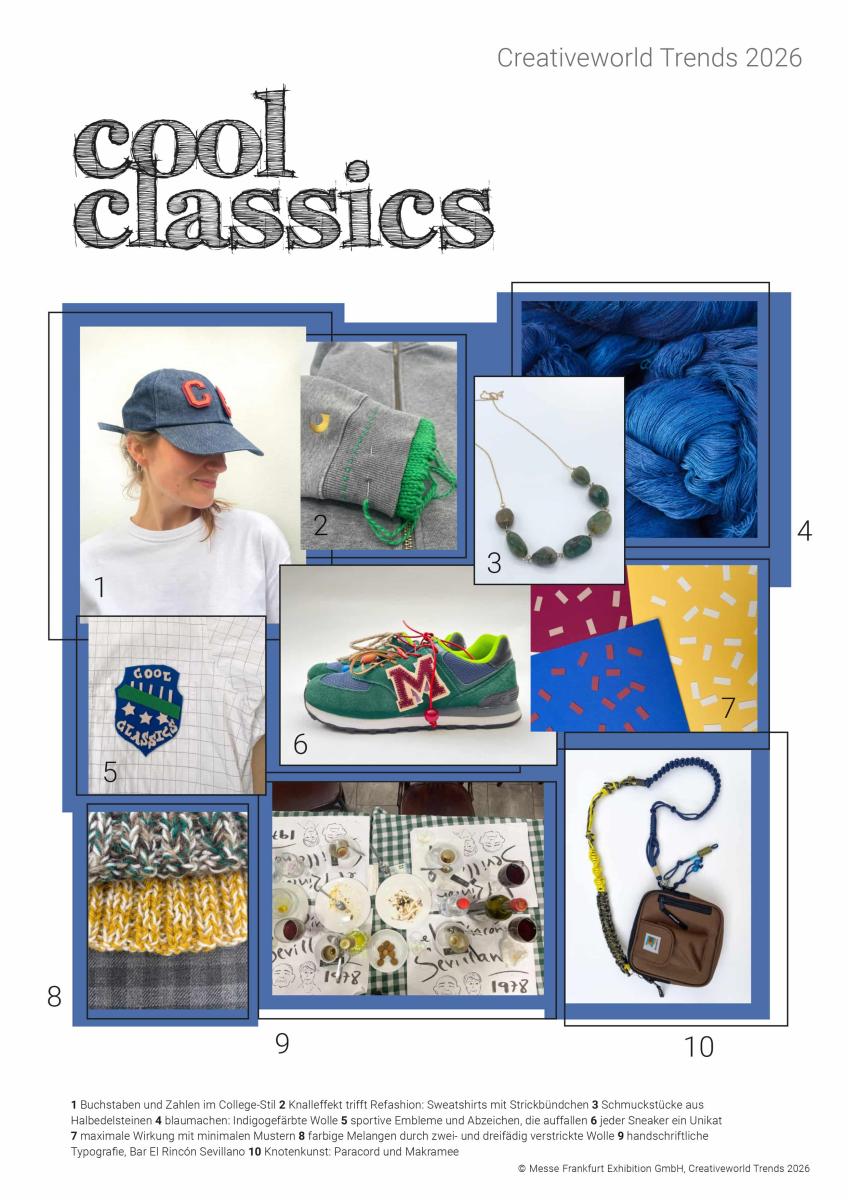

美學積地4個設計巧思

01. 窗戶改造為收納、展示牆面

3+2 Design Studio首先改造窗戶,將兩側密集鐵件拆除,讓原先幽閉的教室亮起來。如此一來,緊鄰戶外區域的窗面可將日光、綠意引入,設計上則保持簡潔,僅在窗邊以橘色線條點綴,帶有與積木呼應的方正視覺感。

而靠近走廊一側的窗戶,則被改造為集收納、展示功能於一身的多功能牆面,其對外變身為作品展示窗台,對內由上至下區段各有不同功能,上方帶有洞洞板牆的櫥櫃內部可儲藏物品,外部則可搭配零件使用化身展示板,而最下方則設有活動滑軌式桌面,讓教學時有更多可靈活運用的機能空間。

牆面中央則為積木放置區域,也是教室內主要看點,帶有兩格夾層的抽屜融入透明面板設計,使用者一眼就能看出各種色彩、類別的積木置於何處,不僅具收納功能,同時也有視覺展示的效果。

02. 靈活模組化桌椅展台

設計團隊也以「積木堆砌」概念出發,融入模組化設計理念,打造符合學生身高、課堂使用習慣的方正量體,師生可依照需求排列組合,可彈性應用為講台、座椅、施作台、展出平台。

03. 三大色彩妝點空間

色彩選擇則以課程內容為發想,其中「古蹟橘」靈感汲取自傳統廟宇常見的色調,呼應此處作為「考究歷史的積木教室」本質,而「水泥灰」意喻構築建築的一磚一瓦,空間中的留白則預留給學生們的無限想像力填滿。

04. 烘托學生創意的設計巧思

值得一提的是,3+2 Design Studio也在空間中融入許多強調學生創意的設計巧思,比方說教室中央的純白部分,被設計團隊形容為「星光大道」,未來積木作品可在此展出,有了空間色彩的輔助更能營造「秀」的感覺,襯托學生作品;而教室後方還有一整片積木牆,師生可隨課程在上頭拼湊出各式各樣的主題作品,為教室注入多元樣貌。

圖片提供|台灣設計研究院