比利時當代藝術家大衛.克拉耶伯(David Claerbout)在臺首次個展《大衛.克拉耶伯:片刻冥想》3月31日至6月25日於臺北市立美術館展出,精選6件自1996年以來的大型錄像作品,搭配系列手繪稿展出,運用展場獨特挑高空間,使觀眾沉浸於虛實交替的場域之中,端詳瞬時與驟停之視覺畫面,墜入靜觀冥想的時空。

從對立共存之地獲得片刻冥想

大衛.克拉耶伯的所有作品皆有著看似對立、實則共存的特質,例如光/影、水/火、祥和/驚恐、暴力/寧靜以及前景/背景等,藉此展現事務的歧義性,展名「片刻冥想」也因此而生。

以「歷時性」進行雕塑

具備繪畫背景的他,以精細的手繪稿為基礎,結合攝影、電影、聲音、數位技術及電腦影像生成(CGI,Common Gateway Interface)之作品聞名,他的創作不僅止於攝影和電影之間,進而運用動態模擬技術,創造時間的可塑性。藝術家表示:「我嘗試在事實、知識、視覺發揮作用之前,用歷時性(diachronic)來改變我們感知。」

他也擅長操控影像的靜與動、連續與靜滯及聲音的有無,引導觀者深入反思時間、空間與記憶,鬆動傳統視覺媒介的界線,並且試圖消除敘事表現,在其視覺畫面中挹注多層次的感知張力。

盤點6件錄像作品亮點

01|《巷弄內》

作為展場第一件作品,無聲黑白影像《巷弄內》喚起二十世紀早期電影常見的街景,投射出社會上無話語權的市井小民。大衛.克拉耶伯利用影像技術將紀錄影片中的歷史街景,與預先在實景片場拍攝的演員影像相容,並採用環繞式拍攝虛擬建模的孩童,藉此重建夢境中赤腳孩童在巷弄間玩耍的生活場景。影片最終浮現二十四位歌唱者合聲鳴唱《請賜平安》(Da Pacem Domine),如魔咒般凝聚觀者情感與感官,以歌聲增加影像的穿透性。

02|《越南,1967年,德富縣臨近地區〈以峯弘道拍的照片修相而成〉》

這幅看似靜止卻有變化的作品,呈現一架在河藩(德富縣鄰近地區)的雙引擎馴鹿(Caribou)戰機在此地被擊落三十三年後的樣貌。其靈感來自一張攝於越戰期間的著名黑白檔案照片,當年這架飛機正要緊急降落在一個臨時跑道時,誤被友軍砲火擊中,山谷中隱約的光影交替落在機身與機翼上,試圖撫慰過去的傷痛。

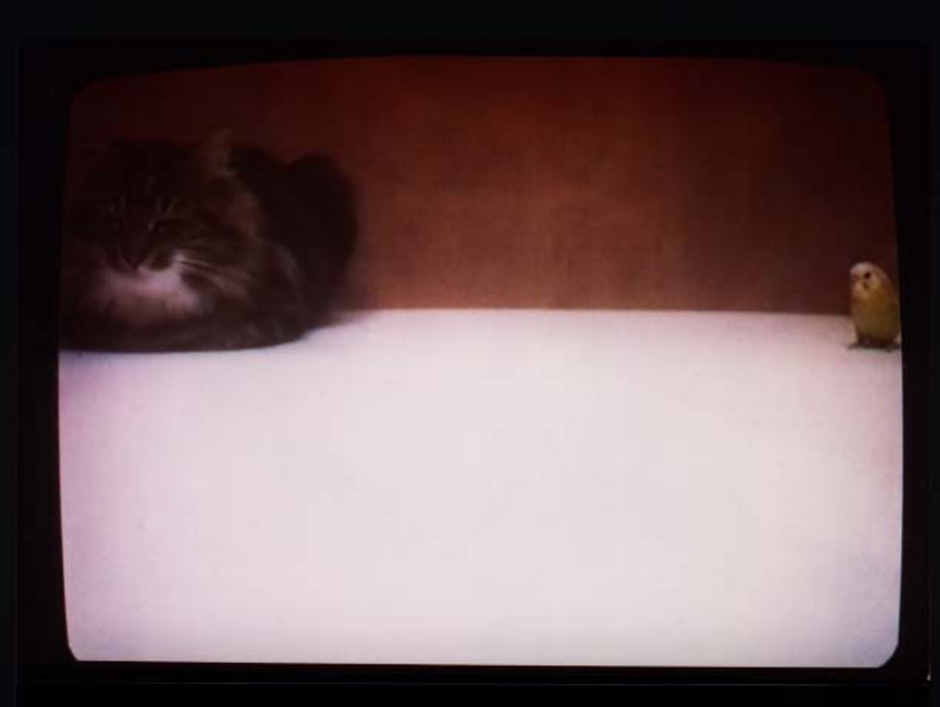

03|《安然共處的貓與鳥》

本作品以即時攝影的方式,記錄共處一籠的貓咪與鳥兒,兩個本應處於敵對關係的生物,在此和平地相鄰而坐。

04|《飛機(最終組裝產線)》

投影於挑高展牆之上,以緩慢的環景效果,讓觀者深陷其中。此作品靈感來自一張1950年代不復存的黑白照片,以美國芝加哥郊區舊工廠為背景,藝術家運用虛實混合的手法重現飛機棚場景——他尋得相似的舊廠房進行實景拍攝,再借助精密的3D建模數位技術加入一架全新飛機、支架及守衛。在虛像的空間中擴展感知體驗,唯有迴盪的腳步聲提供方向感指引,本對於這個飛機棚場景真實性的懷疑,將因這些聽覺效果而短暫消弭。

05|《野火(觀火冥想)》

大衛.克拉耶伯嘗試以3D動畫、電腦計算和拍攝技術等手法,結合火焰圖片素材,構築出一場戲劇性的森林大火。人們面對失控的火勢,往往會做出遠離火災的反射動作,對藝術家來說,火等同於淨化的靈魂,它既抽象又矛盾,可以代表一個人內在的心境。當我們看著緩緩延燒的火勢,令人著迷又恐懼。

06|《純粹的必要性》

此作挪用了1967年經典動畫電影《森林王子》的角色,包括黑豹巴希拉 (Bagheera)、棕熊巴魯(Baloo)、蟒蛇卡阿(Kaa)和其他動物,電影中動物們機靈俏皮的對白、手足舞蹈和互相調侃的劇情,都為世人所熟悉。大衛.克拉耶伯則仿效逐格動畫的傳統,重新繪製並精準還原角色,描繪年齡逐長而活力盡失的主角們,讓牠們回歸「真實」的動物身分,卸下擬人化的個性。牠們在叢林裡恣意漫遊,啜飲山泉之水,憩睡於樹幹上,觀察彼此等自然習性,慵懶的姿態與原著產生明顯的對比。

《大衛.克拉耶伯:片刻冥想》

展期|2023.03.31-2023.06.25

地點|臺北市立美術館 1B展覽室

文字整理|Carol Chien

資料、圖|台北市立美術館