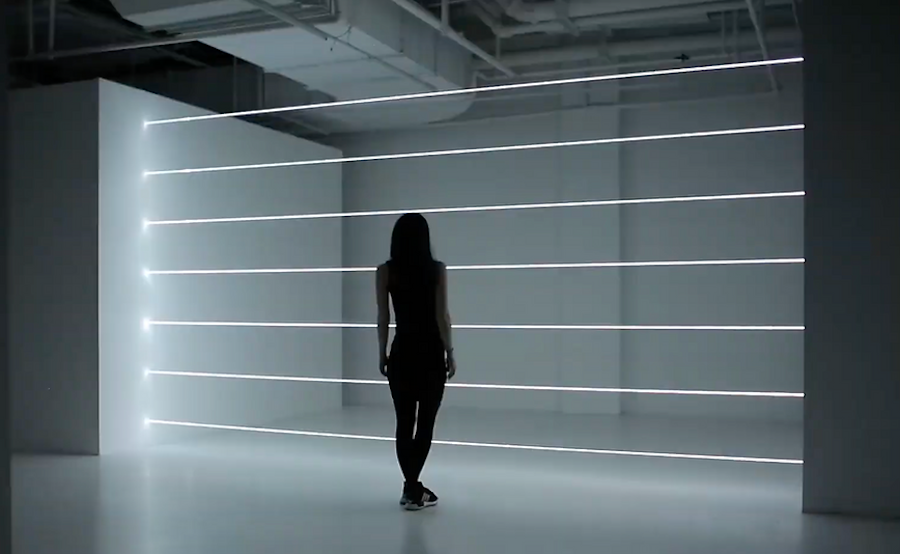

柏林似乎永遠不會休息。經歷了疫情的快速推進後,「時間」在這座大都市中成了奢侈品般的存在,是時候將它奪回了。「The Dark Rooms Vertical」是一座沒有燈光的美術館,黑暗銳化了你的其他感官;你必須自己爬上十二層的樓梯,逐步探索塔樓裡的展間;甚至進場參觀前一週,你都還不會知道這座建築究竟在哪裡——不過一旦踏入這廢棄的工廠高塔,每個人都將消失在黑暗中,成為無形的觀察者,留下對藝術的強烈感知。

入場前才會知道的神秘地點

「The Dark Rooms」展覽首次於2016年在一座釀酒廠中登場,這次團隊將展覽移至柏林的一間廢棄汽車工廠,展期僅有15天。宣傳期間,「The Dark Rooms Vertical」對外保密展覽的確切地址,直到進場前48小時,購票者才會收到神秘來信揭露展覽所在地,以及不用化妝、穿著運動服飾等指示,提醒來者拋下外在已知,專注投入欣賞藝術作品。

探索「柏林工業文化的紀念碑」的最後機會

為了讓每個參觀者有足夠的時間、空間沉浸於展覽之中,每批次僅會有數人入場。根據柏林城市官方網站,這座高達十二層樓高的塔樓被視為「柏林工業文化的紀念碑」,在建成當年是德國最高的建築物。自工廠廢棄以來,該建築未曾對外開放,本次「The Dark Rooms Vertical」將會是探索該地點完整樣貌的最後機會,因為在展覽結束不久後,這些建築就即將被拆除、修復重建。

要自己爬12層樓的展覽,會看到什麼?

「The Dark Rooms Vertical」所在的塔樓只有樓梯(當然,它是一個老舊的建築),所以參觀者必須逐層攀登,參訪每個房間。策展團隊為了讓大家爬樓梯的過程儘可能愉快,便在半路上設置一個酒吧,邀請參觀者稍作休息、小酌一杯。

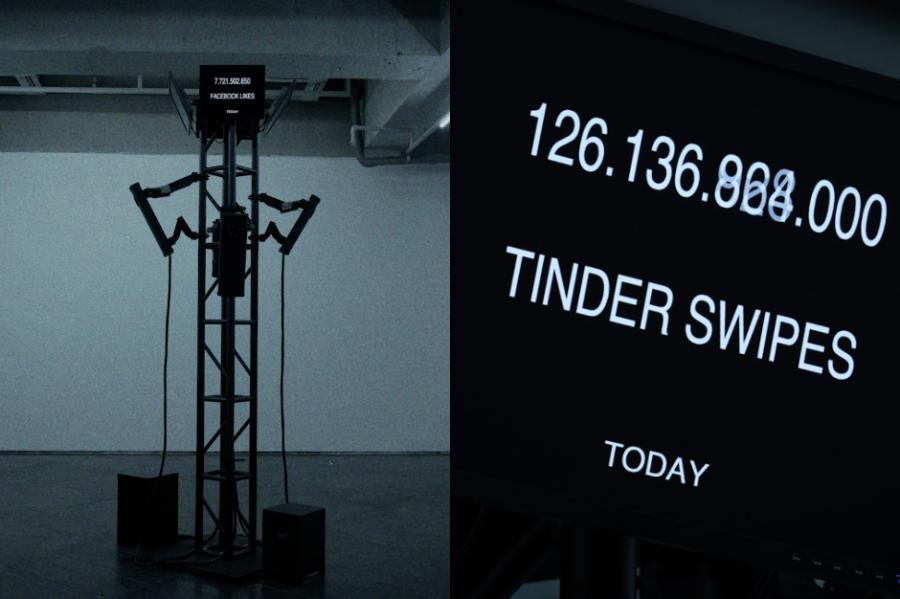

在酒吧休憩的同時,參觀者也將被安排最後一個展區的參觀時間。最後一個展區位於塔樓最高處,需以小組的形式入場參觀。除此之外,參觀者可以在黑暗中自由探索所有其他的房間,每個房間都是不同藝術家所打造的燈光和聲音裝置。參觀者將穿越閃電樹木、看見燃燒的森林;或是在黑暗的百年老建築中欣賞整片的玉米田。

「The Dark Rooms Vertical」中的所有作品都是首度在柏林、甚至全世界登場,其中不乏特別為這棟建築所創作的裝置。入場門票並不便宜,一張要價32歐元,包含展覽門票和酒吧中的飲品。雖然所有參與的藝術家、工作人員都是志願性投入,僅僅獲得車馬費和餐費的報酬,但在一個受到法規保護的古蹟中設置藝術作品、舉辦開放活動,是極為困難和複雜的過程,團隊也強調他們以成本來訂價,希望更多人前來體驗。

「The Dark Rooms Vertical」參展藝術家

SIZHU LI (New York) 、NONOTAK STUDIO (Paris)、DAVID BOWN (USA)、BORIS ACKET (Netherlands)、KLING KLANG KLONG (Berlin) 、LUMUS INSTRUMENTS (Netherlands) 、MARCO BAROTTI (Berlin) 、SVEN SAUER (Berlin)、HANNA ANTONSSON (Sweden)、PHILIP VERMEULEN (Netherlands)、SECKIN AYDIN (Turkey)

【 The Dark Rooms Vertical 】