《老狐狸》描寫1980年代末台股飆漲下,劉冠廷和白潤音飾演的父子,在利益與善惡間的搖擺與抉擇。片中有位在餐廳工作的阿姨,總愛為白潤音張羅茶點,順便自己也偷吃一口。電影沒交代她為何許人,但劇本寫明她叫「蕭阿姨」,原型正是導演蕭雅全,褪去蕭導身分後,是喜愛在工作室下廚請朋友吃飯的蕭阿姨。

蕭雅全每部電影的第一幕,都和吃有關。《命帶追逐》在當舖櫃檯吃麵,《第36個故事》桂綸鎂沖咖啡又做甜點,《范保德》黃仲崑一家人同桌吃飯,奪下金馬獎最佳導演的《老狐狸》,則以白潤音坐在餐廳後台開場。

「你不講我不會注意到,我承認,但沒故意啦。」蕭雅全自己都不自覺,採訪前天剛好在錄製《老狐狸》DVD解說軌,劉奕兒也注意到白潤音在片中一直吃,不斷說著「你又在吃了」,說到最後蕭雅全都笑了。「這件事情還是有一點點隱藏的原因,在想像日常或家常的時候,不管是和朋友、家人相處,還是日子推動,『吃』在記憶中都滿關鍵。所以在發想情節的時候,很容易想到吃。」

吃飯與餐廳的家庭記憶

談到吃,通常脫不了家庭記憶。「媽媽創意十足,可是手不巧。爸爸是顛倒,沒什麼創意但手很巧。所以爸爸擅長模仿,媽媽擅長原創。」他笑說,媽媽總愛將自己發明的東西冠上流行名詞,說要招待同學喝「可口可樂」,端出來卻是自創飲料,或是做了蛋糕但沒有發,索性就當成布朗尼吃。不過蕭雅全的廚藝其實沒有特別向父母學,唯獨他口中的「蕭媽媽煎餅」,因為媽媽精算後發現麵粉比米便宜,煎餅就成了小時候每天的早餐。結婚後憶起這個味道想做給家人吃,才回頭請教媽媽,沒想到變成現今朋友來工作室聚餐,最受歡迎的料理。

位在撫遠街的工作室,有一整面廚房、可容納8~10人的木桌。「我喜歡跟人聚,最好的方法就是吃飯。」《老狐狸》有幕是白潤音放學回家,媽媽告訴他電鍋裡有包子,蕭雅全小時候就是這樣,回到家就有包子饅頭吃。或許是「人來就要弄點食物」的記憶太清晰,他出社會後也養成這個習慣,「我的舊家很怪,明明住在台北,但門幾乎不關,朋友會直接衝進來問:『欸有東西吃嗎?』」為了對付大群朋友,他形容自己做的食物「比較粗、比較大盆」,除了煎餅,還常做烤蔬菜、燉飯、滷肉、麵,不斷強調「廚藝真的沒有很厲害」,但相當自豪「鍋子很多」,數一數竟超過30支,人數多的聚會幾乎是全鍋出動。

因為偏愛麵食和餅,蕭雅全常被問及是不是北方人,但他其實來自台灣南部。雖然出生彰化,但爸爸早年在教會工作經常輪調,談起家鄉總非常失根。小學二年級全家搬到台北,爸爸當起餐廳領班,而《范保德》、《老狐狸》中的父親角色,職業也都是餐廳領班。許多人的餐廳記憶是客人視角,但蕭雅全每次上館子都待在後台,因此他描繪的餐廳總存在一條線,「廚房的前面是有錢人家、宴客華麗,後台是辛苦人,在我的描寫下,辛苦人都是互相照顧的人。」

「爸爸當餐廳領班的時間其實非常短,我不知道為什麼留下這麼深的記憶,可能畫面相對華麗吧。」事實上,他最深刻的父親職業是汽車教練,至今還未寫進劇本,僅在《命帶追逐》初版出現過。其實「車」亦是架構敘事的一環,「移動中發生故事,跟吃飯發生故事,對我來說都滿有感覺。」車子是密閉空間,會形塑出某種獨特的對話情境,自己人生中很多關鍵的談話和情緒都發生在車裡,這點在飯桌上亦然。

從飲食視角觀看《老狐狸》

《老狐狸》不難發現食物與角色間的連結,劉冠廷飾演的廖泰來愛吃蛋黃酥,原型並非蕭雅全愛蛋黃酥,而是音效師杜篤之很喜歡。陳慕義飾演的謝老闆吃盡豪華餐館,私下卻常出沒燒仙草路邊攤。但蕭雅全其實很不喜歡燒仙草,只吃冰的仙草凍,會有這個設定完全是為了人設,要塑造角色人前華麗宴客,人後卻流露出過去貧窮的生活背景。因為在冬天拍攝,需要路邊燈火、水氣冒煙的畫面,但如果是麵攤等正餐又太過頭,總總考量燒仙草最為合適。

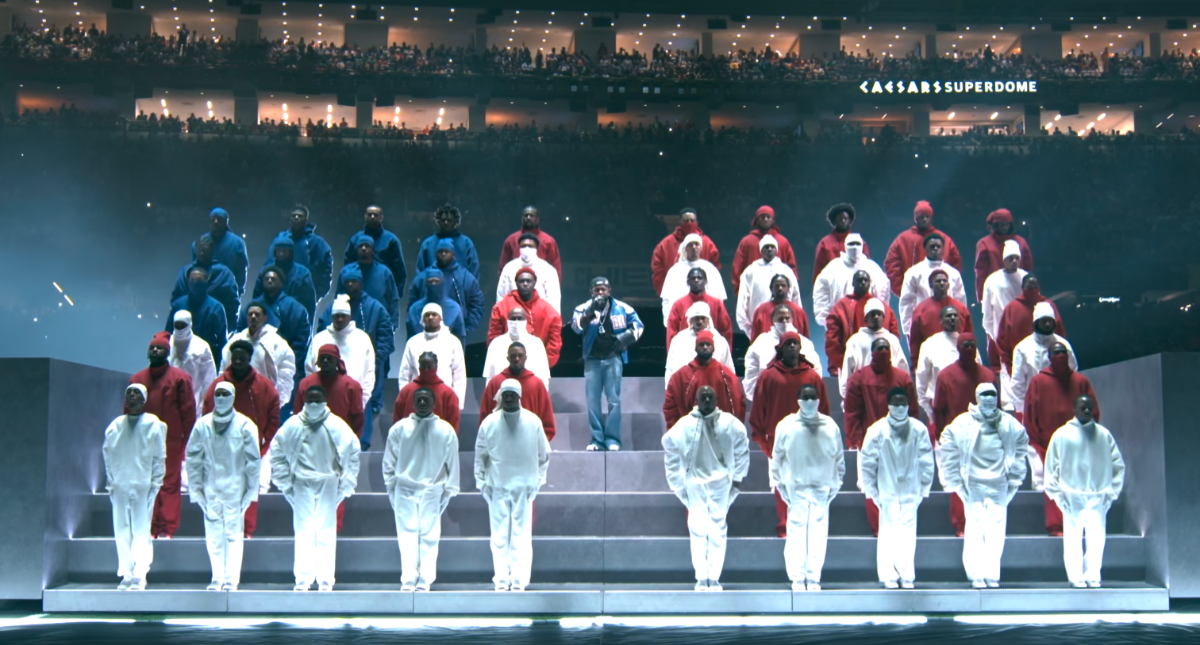

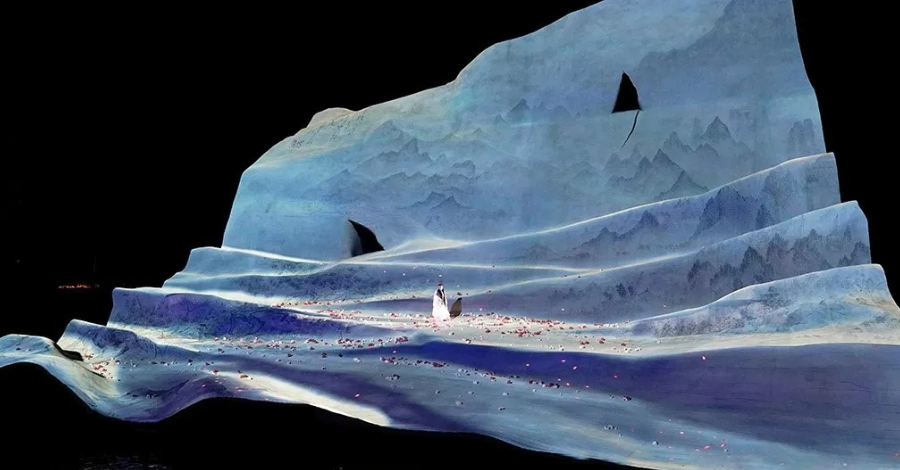

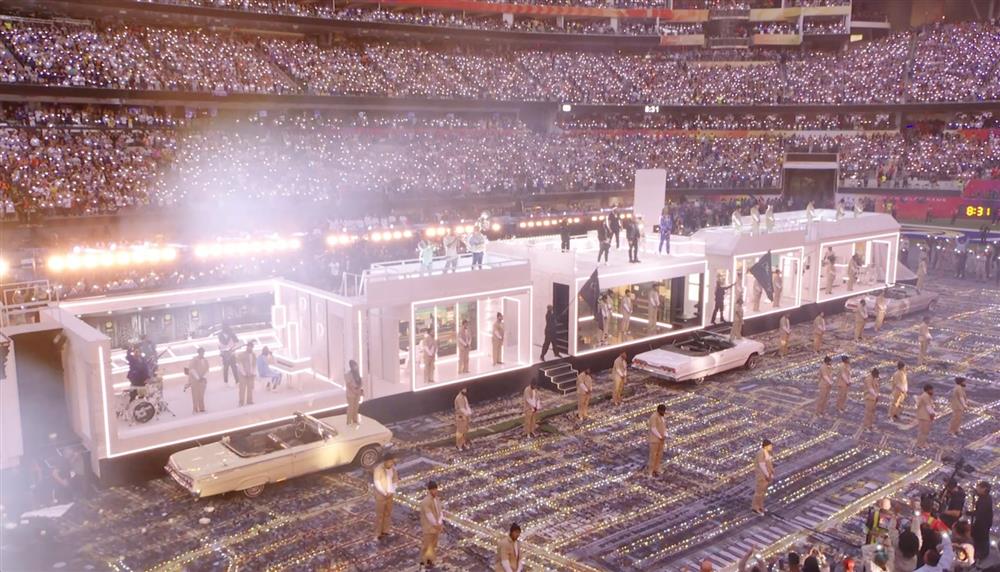

片中重要場景是廖泰來工作的餐廳「寶福樓」,呈現1980年末股市收盤後,大家從號子(證券公司營業廳)到餐廳聚會討論的文化。蕭雅全說,其實由黃健瑋飾演的華哥有個飲食偏好,只是最後沒有拍出來。他解釋,當年號子結束後有兩類餐館特別流行:飲茶和江浙菜,最初劇本設定江浙菜,華哥愛吃墨魚紅燒肉;後來美術組提議改成飲茶,因為有推車會更有畫面,華哥也就改為愛吃脆皮燒肉。每次華哥出場都備有一隻小乳豬,沒想到拍攝時黃健瑋確診,剛好卡到飾演華嫂的門脇麥來台時間,只好改動劇本。「謝老闆的客人喜歡肉先上桌」的台詞保留,但多了一句「華哥怎麼沒有來?」他笑說,「因為華哥確診啊。」

而門脇麥每次上寶福樓,都會點一大桌菜,目的就是為了讓舊情人劉冠廷打包。在劇本階段,曾有過更明確的台詞,門脇麥主動問劉冠廷兒子喜歡什麼,故意點兒子愛吃的。這個源頭來自蕭雅全的經歷,小時候媽媽會從工作的育幼院打包飯菜回家,「我想像這是很大的善意,最後沒有拍出打包的細節,事後有點小小後悔,因為我對於這個生態、心意是喜歡的。」

寶福樓的吃飯群戲還潛藏諸多細節,蕭雅全對指導群戲的要求是,「非得做到一個人一條命,才會生動。」意思即是,即便群戲上達百人,他會花一個小時,將臨演分組,一組一組解說每位飾演的角色是什麼人。例如3位臨演一組,來吃飯是因為其中一人考上大學;另一桌是4人,兩人在吵架,其他人當和事佬,途中誰要接電話、誰想上廁所,甚至會給到些微人設,你是慢郎中、他是急性子。「這些設定其實都來自平常對生活或人的觀察,對人的喜怒哀樂有哪些理解,拍戲的時候就大量拿出來用。」

吃飯聊天,與演員回到朋友與信任

導演和演員的關係建立,蕭雅全也是先回歸日常。除非扮相和場景到位,他幾乎不讓演員試戲,而是透過聊天決定演員,決定了之後會不斷邀請對方到工作室吃飯。「信任的關係很關鍵,信任會影響表演品質。每個演員都是敏感到不行的動物,不管把自己武裝得多強悍、多高姿態,內心都脆弱得不得了,這也是演員的某種特質。面對這麼玻璃心的動物,我得讓他們有安全感。」因此他不會選在外面吃飯,在餐廳吃飯存在儀式感、距離感,但在工作室吃飯,他自己下廚,演員會幫忙或閒聊,氛圍就是不同。

他曾在工作室和劉冠廷吃飯時,提起想改造廖泰來的角色,讓他有點小奸小惡、只是沒膽,劉冠廷卻回答:「不要啦!我已經開始投射我爸爸了耶。」蕭雅全認為,這正是在工作室吃飯才會發生的對話,如果約在外頭餐廳,劉冠廷多半會答覆:「喔,好。」因為飯局就像在談公事,演員則是被導演交付任務。而陳慕義是蕭雅全的大學學長,從做菜時就明顯感受對方不斷在打量自己,但吃了兩頓飯後,關係大有進展。蕭雅全很注重談話的拋接球,「有時候丟出一些矛盾,甚至是刻意強調彼此看法矛盾,看對方怎麼處理或回應,這種互相了解的過程很有意義。」這樣和演員的相處方法,他回想是受到侯孝賢影響,這並非指侯孝賢就是這麼做,而是觀察到他會「拿掉劇本、拿掉表演、拿掉身分,回到朋友」。

他提起有次在美國拍片,收工後製片請他吃韓國菜,對方問他有沒有發現,事後回想每一部片,不見得記得細節,但會記得其中的某一餐?蕭雅全想來確實如此,談起有次到上海,協拍公司的邱師傅買了一籠大閘蟹,「我第一次吃大閘蟹吃得這麼豪華,吃了6隻,整晚都在啃大閘蟹。」生命大小事總少不了吃,偶爾回過神,飯桌上的悲喜笑怒都比記得的還要清晰。

蕭導食譜公開1:蕭媽媽煎餅

食材

中筋麵粉、鹽、植物油、溫熱水。

作法

1. 中筋麵粉倒入大盆,加若干鹽拌開,加入植物油,再用溫熱水(燙手)拌攪至雲絮狀,開始揉,揉到光滑。

2. 選一個密閉盒子,內面抹油,把麵糰放入,蓋上濕的紗布,蓋上蓋子,放進冰箱冷藏3天,每天換濕紗布。

3. 3天後把麵糰分成小份,每份比網球略小,成直徑約25公分左右的薄餅。平底鑄鐵鍋先預熱,倒入若干植物油,油溫夠再放餅,煎至金黃再翻面。

4. 煎好的餅三摺成長狀,上砧板切段,開動。

蕭導食譜公開2:蔥油拌麵

食材

麵、蔥、蒜、洋蔥、油蔥、香菜、蝦皮、老抽、生抽、冰糖、鹽。

作法

1. 先煉蔥油。

2. 將蔥切約5段,蔥白與蔥綠分開盛。蒜也切段,洋蔥切絲,油蔥拍開,香菜切段,蝦皮若干備用。

3. 600cc左右的植物油入鍋,冷油放進「除了蔥綠」以外的材料,起小火開始加熱,加熱過程持續拌攪,需要耐心,低溫熬炸出香味,大概20多分鐘,煉到材料微焦黃,蝦皮可增加鮮味。

4. 過篩瀝油,材料不留。

5. 再放蔥綠入鍋,同樣小火熬炸,大約20分鐘,至蔥綠微焦,瀝出蔥綠盛盤備用。

6. 煮醬。

7. 用1瓢做好的蔥油加冰糖中大火炒出糖色,再加入生抽,煮沸轉小火再加入一點老抽上色,加一點鹽,熄火。

8. 煮麵條(圓麵),盛碗,淋上1匙蔥油、1匙醬,拌開。

9. 麵上加上1束稍早起鍋的蔥綠,開動。

蕭雅全

台灣中生代電影導演、編劇。1967生,國立藝術學院美術系畢。曾入選坎城影展導演雙週、獲得第60屆金馬獎最佳導演等多項影展殊榮。擅長捕捉細膩情感,作品具有濃厚的文學性。電影作品包括《命帶追逐》(2000)、《第36個故事》(2010)、《范保德》(2018)、《老狐狸》(2023)。IG:hsiao_ya_chuan

文|張以潔 攝影|蔡耀徵 圖片提供|積木影像