這場音樂祭不只有樂團演出,連文學家吳明益都在lineup上,究竟要做什麼?《聲波薩滿:立方論壇音樂祭》(以下簡稱聲波薩滿)將在11月23、30日和12月1日於恆成紙業、忠泰RS289兩個非典型空間登場,匯聚國內外40多組創作者跨界交會,以樂團、實驗聲響、講述式表演、行為藝術、短片到裝置等多元形式,帶來沉浸式的藝術體驗。

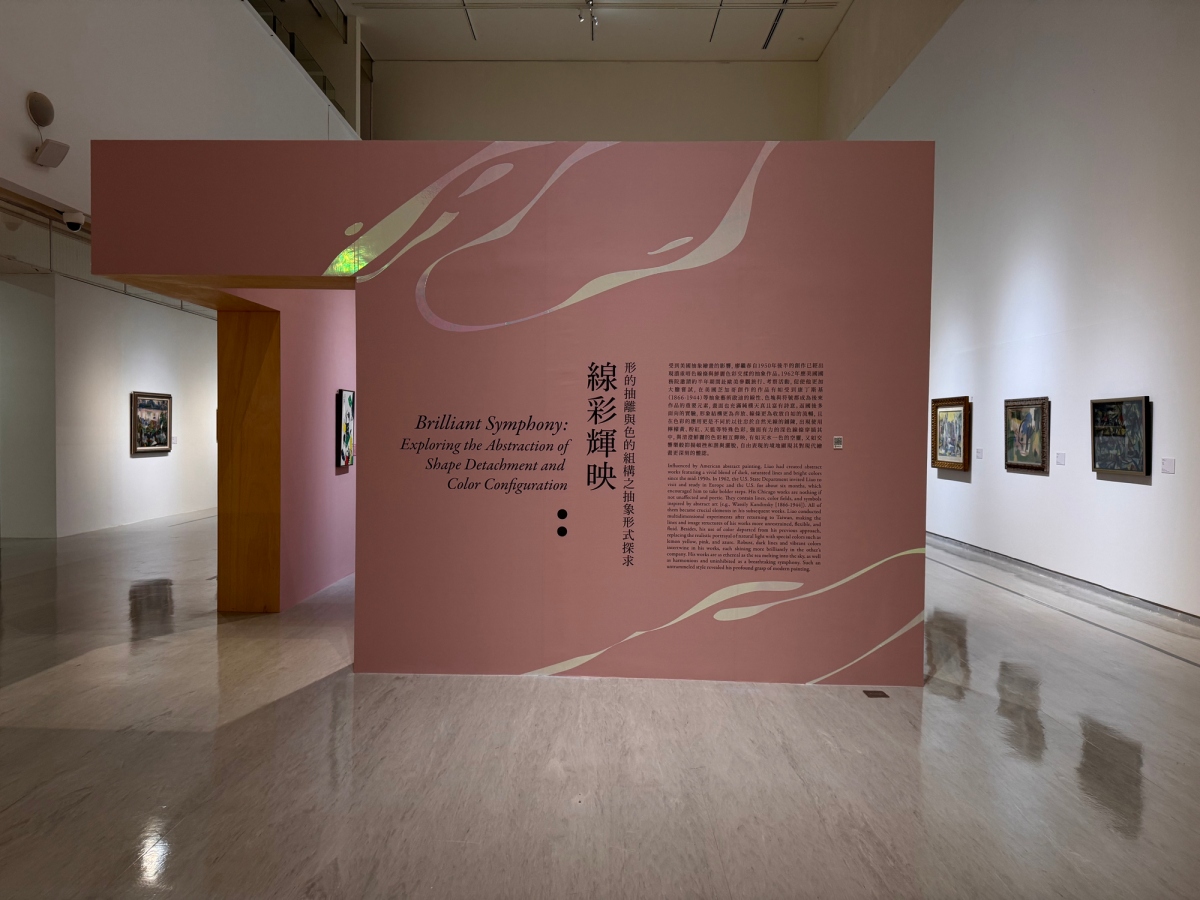

策劃團隊「立方計劃空間」(以下簡稱立方)的藝術總監鄭慧華、空間與企劃經理羅悅全分享,「聲波薩滿」這名稱原是副標,後來發現太有記憶點才成為主名。「薩滿」雖帶古老靈性的意象,活動卻並不著重神祕主義或身心靈式的聆聽體驗,而是重視透過實驗聲響與藝術帶來的感知擴展;加上深具現代性的「聲波」二字,兩個看似對立的概念結合,表達出音樂祭想突破二元討論框架的理念。自2010年成立15年來,聲音一直是立方的研究主軸之一,他們也持續探索各色展演型態的未來性。這也是副標定為「立方論壇音樂祭」的原因—他們期待音樂展演場域也能是思想交會的論壇,表演者不是演出完就離開,而能更多與彼此、與觀眾激盪。

從聲響文化看台灣音樂場景

1980年代末正值解嚴,羅悅全於輔仁大學創立「搖滾音樂研究社」,並與鄭慧華相識,剛好迎上「零與聲音解放組織」創立、1994年「破爛生活節」等重要時刻,台灣的音樂場景正蓬勃發展。兩人回憶,1990年代台灣劇場、文學、視覺藝術、獨立音樂等領域本混融並存。而後30年間,各藝術領域逐漸專業化、學院化,約莫2003年前後,隨藝術專門獎項設立,「聲音藝術」從視覺藝術領域衍生出來;音樂場景也愈加細分,噪音、電子音樂、搖滾(再細分為龐克、另類等)各自成群。「我們想談的是所有與聲響相關的創作,以及它如何形塑文化、影響人們生活的層面。」鄭慧華解釋,為了能在更全觀的視野下梳理整體脈絡,伴隨2014年北師美術館與高雄美術館《造音翻土-戰後台灣聲響文化的探索》展的策劃,他們著手發展更具包容性的「聲響文化」概念。

台灣90年代藝文領域的混種狀態是自然而然,類似卻又不同於現在的「跨領域」實踐——《聲波薩滿》正是想透過藝術交流尋求共鳴與連結。鄭慧華以電子音樂重鎮柏林為例,說明二戰後的德國以電子樂先驅Kraftwerk為代表,透過電子音樂想像未來、重建信心。聲響能量可凝聚人心,而在施普雷河畔的廢棄工業廠房、倉庫中,音樂實驗與各種藝文活動交織出連結緊密的社群。而談到現今台灣,展演空間已愈趨制式化,「人們對空間與音樂的想像,其實也被現代生活跟科技媒介局限在一個個同溫層裡面。」因此,這屆《聲波薩滿》以「穿越差異旅店」為題,希望跳脫這些隔閡與冷漠,「透過實體空間的交流重新模糊這些界線,讓創作者進入那些場域,獨有的空間氛圍再觸發他們不一樣的表現。」

跨域就要玩出不一樣的東西

空間搭起人們的聯繫,跨領域交流也打開場域的潛能。首屆《聲波薩滿》選定4大不同性質場域,這次則聚斂在兩地—現代雅緻的忠泰RS289與另類野性的恆成紙業。羅悅全提到這些異質空間對觀眾總是別具魅力,並笑稱恆成紙業二度開放的倉庫正像「柏林工業風」,「恆成紙業怎麼聽都不像發生音樂祭的地方,所以有無限的想像空間。」恆成紙業負責人鄭宗杰在9年前回台接班後,一直苦思這夕陽產業能有什麼可能性,他在2021年林冠名個展《散落物memento》開幕派對邀請DJ,發現紙張撤在一旁的倉庫吸收迴響的聲感意外好,正適合音樂展演。他坦言跟《聲波薩滿》的合作並非什麼宏大願景,就是單純「交朋友」一起做好玩的事。「這也為恆成加了分,我們協助文化產出,同時也獲得外界的一些認可,被更多地push、鼓勵繼續嘗試下去。」

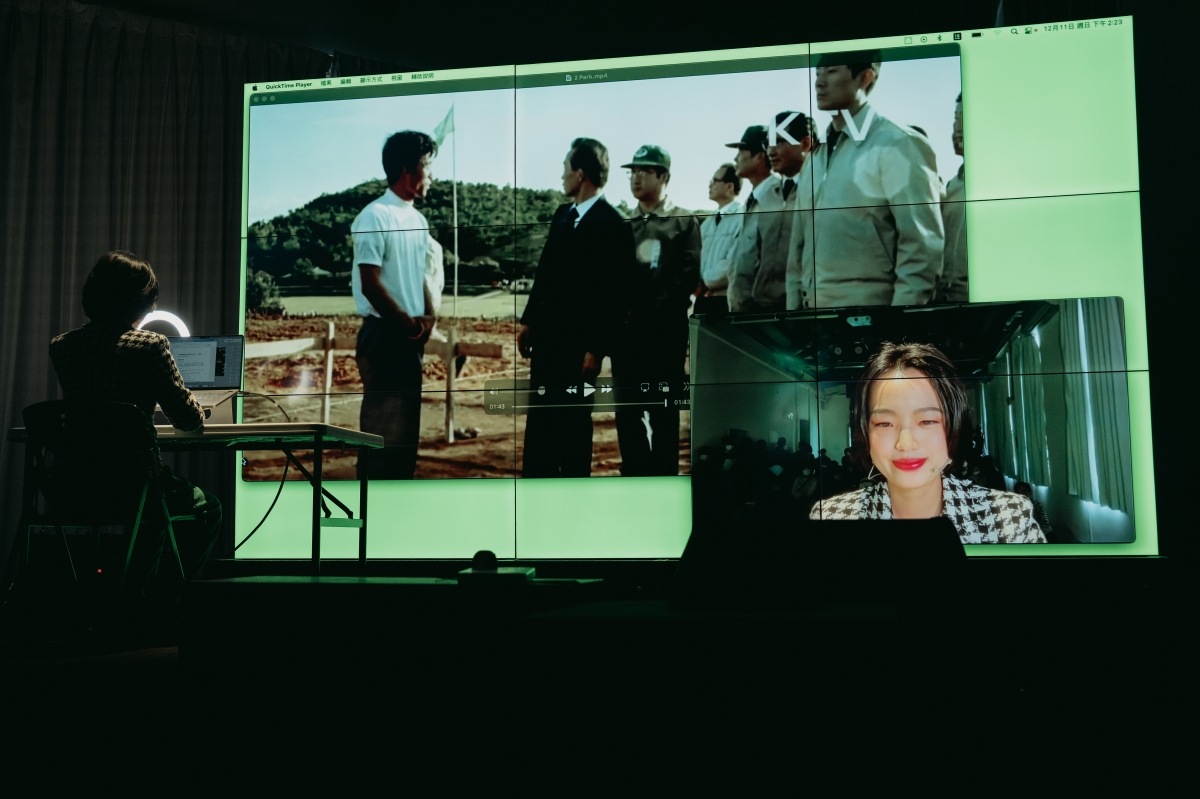

在恆成,前次有林強迷幻的電音饗宴,這次文學家吳明益將與樂團裝咖人帶來演說式表演。當吳明益親身在恆成場勘時被空間觸動,靈感似乎遏止不住。鄭慧華笑說,「當我們拋給你東西,然後你開始想可以做出哪些不同的事,這是我們最快樂的地方。」隨著徐嘉駿、Melting Part也加入共製,這屆《聲波薩滿》的節目更趨多元。表演形式也有所拓展,在錄像作品放映外,更邀請平常在劇場、美術館及現地空間的行為藝術、舞蹈等創作者參與,這有賴於今年加入立方、擁有相關背景的區秀詒。她說:「跨領域並非要讓所有元素融為一體,而是讓不同創作者聚在一起,透過彼此的差異性產生化學反應,激發出各種嶄新的能量。」

冷與熱,一場須親身沉浸的藝術對話

國際合作方面,立方攜手盧森堡卡西諾當代藝術館與印尼音樂廠牌Yes No Wave Music,彷彿將極冷與極熱的元素並置。卡西諾藝術總監Kevin Muhlen曾深深被《聲波薩滿》的能量驚豔,這次更主動引薦3組歐美、北歐藝術家。羅悅全形容,他們展現簡約精確的性格,以純粹形式追求音樂的純淨境界;而近來在國際特別耀眼的印尼聲響藝術,則帶著熱帶風土般的豐富氣息,讓人想起台灣1990年代的生猛。「如今他們能用網路掌握最新知識與技術,同時也善用自己在地很『土』的方式演繹音樂,反而玩出不同味道,這種生猛能量在台灣已慢慢少見了。」

此外,立方在忠泰RS289策劃小而精緻的市集,也與恆成內容品牌「野点nodate」合作共製,從刺青師到詹記麻辣火鍋都將現身恆成現場。羅悅全指出,現代人雖能便捷地接觸廣泛的音樂資訊,卻因資訊龐雜而流於表面。「單純透過網路接觸這些音樂類型其實缺乏身體感,太快速的接受容易讓音樂的脈絡、感知變得斷裂,我認為你必須在現場中,才能真正知道音樂究竟是什麼。」《聲波薩滿》正是這樣一個平台,如同現今代稱論壇的英文「Symposium」,溯回希臘語源的「飲酒會」——在伴隨音樂與表演的開放氛圍下,思想與藝術的對話或許正在發生。

於2010年4月成立,致力推廣當代藝術、人文思維,並連結國際與在地網絡。作為台北南區的重要藝文場所,提供展覽、講座、交流和資料庫功能。截至2024年,立方已舉辦超過70檔展演、百餘場講座及表演,並透過多元媒體發表研究成果。曾與200多位藝術家及多個國內外機構合作。其策劃的《造音翻土》展覽獲2015年台新藝術獎年度大獎,專書亦獲2016年金鼎獎最佳編輯獎。

恆成紙業三代負責人。大學念建築,海外工作十幾年後,9年前父親過世回家接手,打開各種觸角,想找出紙張媒材於當代的可能突破點,更讓品牌直接作為橋樑,串聯其他產業。

跨越國籍的聲響對話

❶ 三牲獻藝(台灣)

Q1:聲音在你們的音樂創作中扮演什麼角色?

聲音是創作的核心素材和操作對象。我們的背景和風格都很不同,但都被文化內容,特別是台灣廟宇文化所牽引,過往更多在收集這些素材,上張專輯《八仙》開始加入更多故事性、人聲元素。現階段我們想更加強故事性,但核心始終是廟宇文化與電子音樂的結合。

Q2:今年的主題是「穿越差異旅店」,你覺得藝術能幫我們跨越哪些差異?

我們並不刻意去穿越差異,都有自己的堅持,但也學會了不去過度干涉彼此,主要透過工作流程將不同元素整合在一起,回到企劃、文本上討論,避免在風格上產生衝突。年紀大了後,創作態度更成熟了,懂得在「完美」和「夠好」之間找平衡。

Q3:能不能稍微透露一下這次的表演內容?

近期新計畫「天地無用」與今年離世的成員Fish(黃凱宇)有關。現在少了一人,正調整工作流程,我們會選擇過去4張專輯中代表性的6首曲目重新製作,用AI重建無法取得的原始分軌檔。Fish的風格直接、有力道、帶有機械感,講究音色和音頻的表現,這次會向Fish靠攏,也會強調現場即興演出元素,是對Fish的致敬,也是對他離世的消化過程。

全新形態的電子音樂演出團體,融合風土採集、電子音樂與台灣廟宇音樂元素的跨界計畫。由知名音樂製作人柯智豪、兩位重量級電子音樂製作人鄭各均(Sonic Deadhorse)和黃凱宇(fish.the),以及視覺藝術家邱智群組成。自2014年首次公演以來多次入圍金曲獎,參與重要演出如台北雙年展和2024巴黎文化奧運台灣館。2024年初黃凱宇驟逝後,團隊面臨重大變革,正以「天地無用」計畫探索未來方向。

❷ Nataša Grujović + Steve Moore(盧森堡+美國)

Q1:聲音在你們的音樂創作中扮演什麼角色?

聲響的特性(振動和泛音列)是音樂的基礎要素,音樂就是為了表達這些單純的能量現象而誕生的。所以,聲響在音樂中的角色是最根本的。不過,一旦音樂形成了,無論是一般意義上的還是個人藝術層面的,「聲響」

Q2:今年的主題是「穿越差異旅店」,你覺得藝術能幫我們跨越哪些差異?

便可用更抽象的方式被重新運用。比如說,它可以作為噪音,或者探索它們在音樂廳這樣聲學空間中的表現。我認為,藝術最需要跨越的「差異」,就是「自我」和「他者」之間的差異。無論是創作還是欣賞藝術,都是在做這件事。這個主題讓我想到的是,藝術就像是在自己和別人之間搭一座橋。讓我想到人們一起聽音樂時,不論是什麼語言、文化或年齡背景,那種自然而然、共通的音樂體驗。

Q3:能不能稍微透露一下這次的表演內容?

我們的表演將包括過去兩年中創作的作品,還有一些即興演出會根據我們在音樂祭現場的氛圍調整。與觀眾和其他藝術家分享作品一向非常有啟發性,感受他們反饋的能量,並觀察我們自己對這次經驗的反應,進而產生一種不斷回饋的循環。

實驗樂團始於2022年,最初為致敬盧森堡藝術家Steve Kaspar。2023年,他們創作原創作品《事件水平線》(Event Horizon),在盧森堡卡西諾藝術館和Kulturfabrik演出。雖運用合成器和數位處理電子音樂元素,但雙人組的音樂能量更多來自手風琴和長號的共鳴創造和聲場,融合旋律元素。音樂涵蓋靈性爵士樂、儀式性嗡音及西方古典傳統,展現獨特的音樂風格。

❸ Senyawa(印尼)

Q1:聲音在你們的音樂創作中扮演什麼角色?

聲音頻率是我們作品中傳遞能量和訊息的主要媒介。對我們來說,這些聲音頻率透過我們身體的延伸來傳遞,也就是自製樂器和人體發出的聲音。所以我們不稱之為聲音藝術,而只是聲音頻率。

Q2:今年的主題是「穿越差異旅店」,你覺得藝術能幫我們跨越哪些差異?

藝術的目的在於提供不同的東西,不論是觀點、心態,還是風格。

Q3:能不能稍微透露一下這次的表演內容?

我們將表演最新作品《Vajranala》,重新詮釋帕翁寺(又稱Brojonalan寺,婆羅浮屠寺廟群之一)所在地的爪哇神話和佛教教義。創作期間,我們同時打造一座由4,100塊雕刻紅磚構成的紀念碑,周圍環繞著26塊雕刻安山岩,作為象徵21世紀的未來遺跡。作品包含5個篇章,重新詮釋關於天空知識、人類故事和大地的3個傳說,提供一些理解從古至今人類權力和知識傳承的不同觀點。

融合部落、原始聲音與工業音樂的實驗性組合。成員Rully Shabara擅長融合印尼各地語言進行人聲即興,Wukir Suryadi則自製結合現代和原始元素的樂器。十多年來,他們不斷開拓新的音樂領域,曾參與全球多個著名音樂節、獲多項大獎,並與眾多知名音樂人合作。疫情期間,他們創新地與全球40多間唱片廠牌合作發行新專輯《Alkisah》,被《紐約時報》譽為「未來國際音樂產業的創新合作模式」。

2024聲波薩滿:立方論壇音樂祭

場域❶ 恆成紙業|2024 .11.23

場域❷ 忠泰 RS289|2024.11.30 、12.1

文|吳哲夫 攝影|林政億、林軒朗、Art Bicnick、Reza Darwin、Swandi Ranadila

圖片提供|三牲獻藝、立方計劃空間、朱頭皮、無相、裝咖人、Asep Nayak、Ásta Fanney、Irfan Muhammad、Kamal Sabran、Sigurðardóttir、Dankwart、Kadapat、Senyawa

更多精彩內容請見 La Vie 2024/11月號《走入藝術的無形脈動》