梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)攜手台北故宮博物院與巴黎裝飾藝術博物館,推出《大美不言》特展,分別於2024年9月至12月在台北故宮博物院,以及2025年1月23日至4月20日在嘉義故宮博物院兩地舉行。這場展覽匯聚了三方典藏,展現橫跨古今東西的藝術珍品。梵克雅寶亞太區總裁 Julie Clody Medina 接受專訪,分享了這場展覽背後的策展理念,以及品牌如何平衡傳承與創新,持續書寫藝術與工藝的輝煌篇章。

作為世界珠寶藝術的先鋒,梵克雅寶長久以來以自然、詩意與創意作為品牌的核心,Julie Clody Medina指出,此次展覽的命名靈感源於道家哲學名句:「大美不言——此理念強調,自然界的美麗無需言語即可自證。自然是梵克雅寶的靈感源泉,這種普世的美感不僅跨越了文化與地域,也傳遞出對生命詩意的理解。」

創新為經,詩意為緯

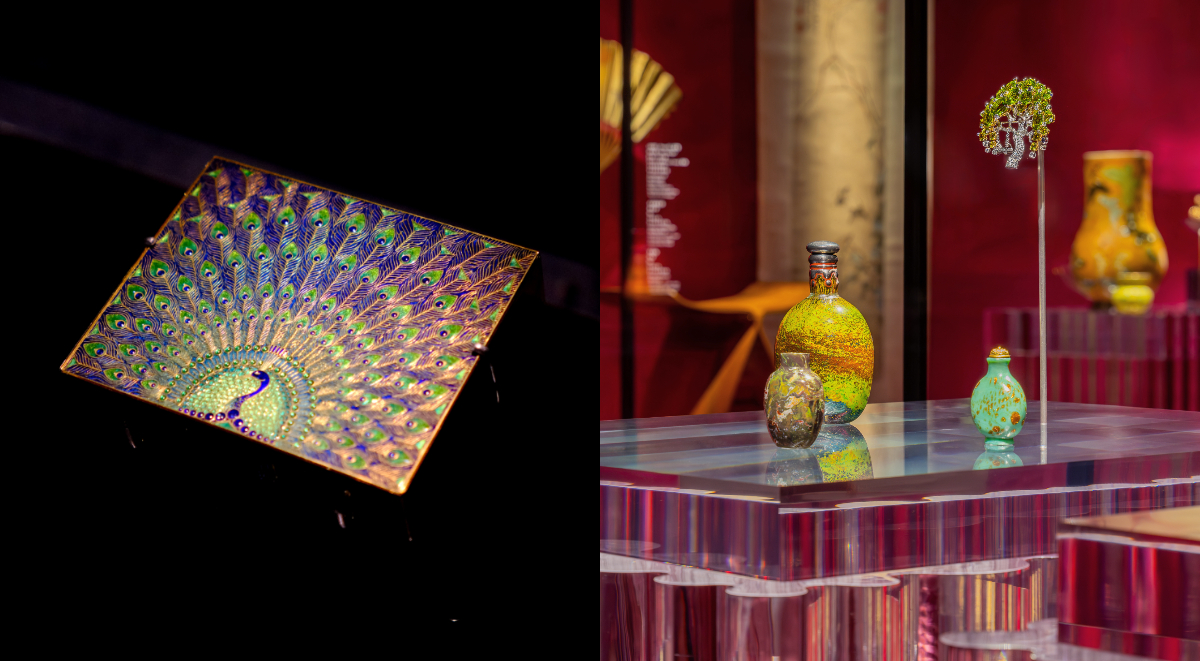

展覽展示了超過260件來自不同時期的珍貴藏品,展品的陳列方式如同一場藝術尋寶之旅。Julie透露,每一次參觀展覽,觀者都能發現不同層次的細節,不僅讓人欣賞作品本身的精美,也感受到時間與工藝的深厚力量。

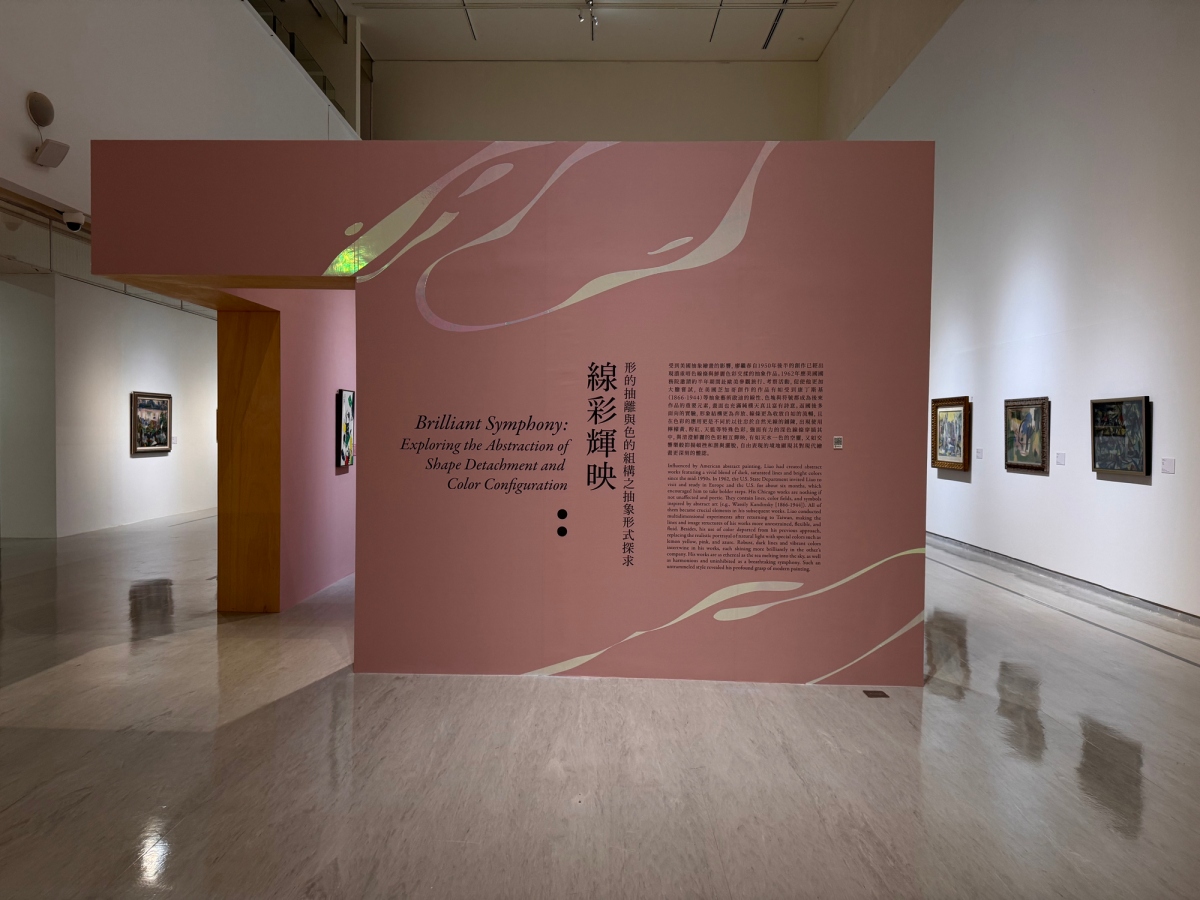

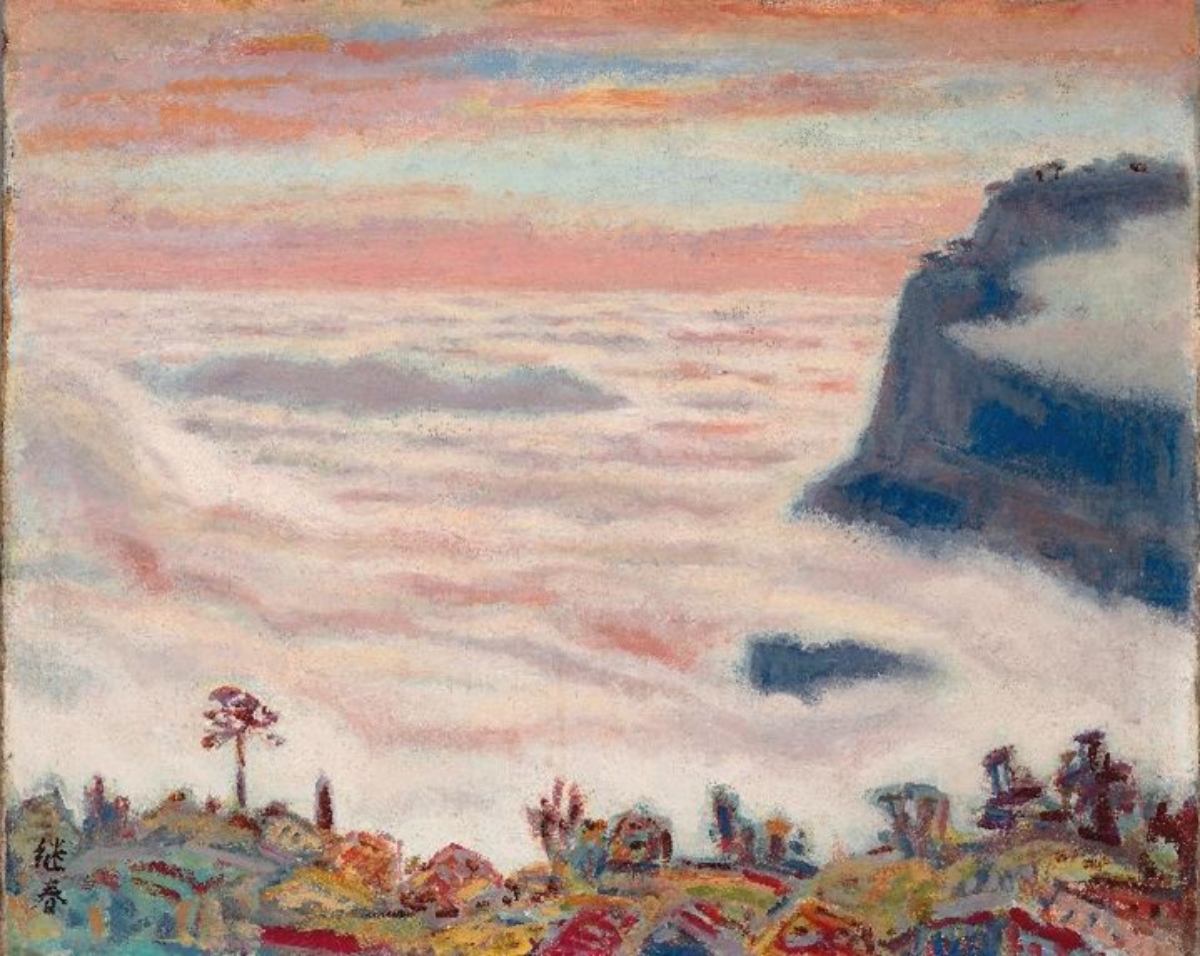

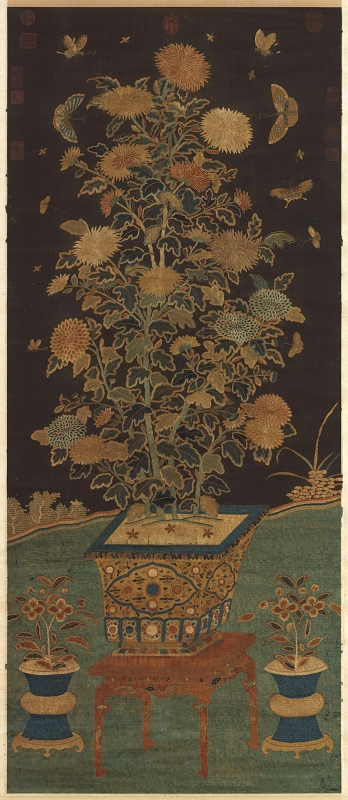

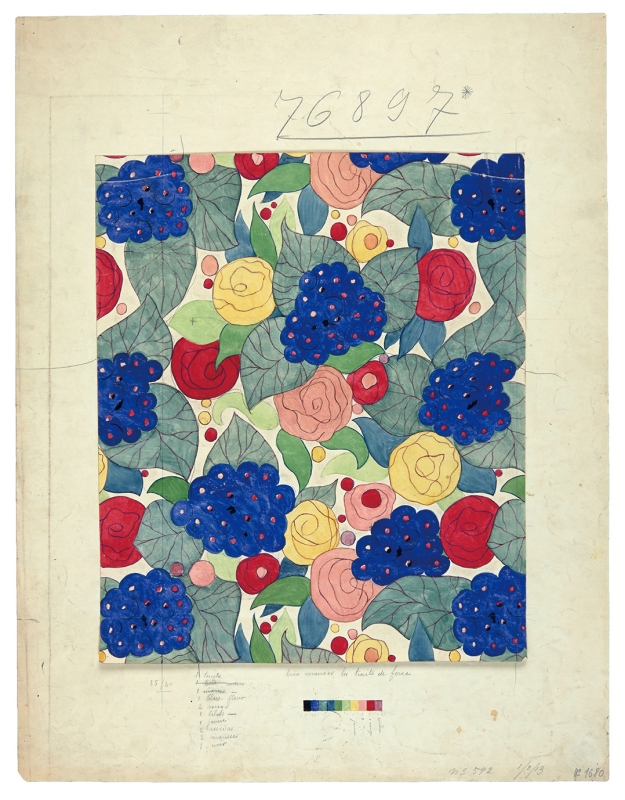

展覽分為五大主題展區,包括:「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」及「五彩繽紛」,「每個展區的設計都將觀眾帶入一場沉浸式的藝術旅程,讓人重新感受時間與空間的交織。」她強調。梵克雅寶自創立以來,不斷推進珠寶設計與工藝的技術革新,Julie也特別提到了世家著名的Mystery SetTM 隱密式鑲嵌工藝,這項於1933年獲得專利認證的技術,至今已成為品牌標誌性的創新成果,當時首批作品於1937年巴黎現代生活藝術與技術國際展覽會上向公眾展示時,即備受讚譽。

「創新對我們而言,不僅是技術上的突破,更是一種講述故事的方式,作品承載了對生活詩意與積極態度的詮釋。」Mystery SetTM隱密式鑲嵌工藝極為複雜,需要非凡的專業知識與技術水平,以一枚胸針為例,就需要珠寶工藝大師和Mystery SetTM隱密式鑲嵌寶石雕琢師平均 300小時的工時。

聚焦藝術,東西交流

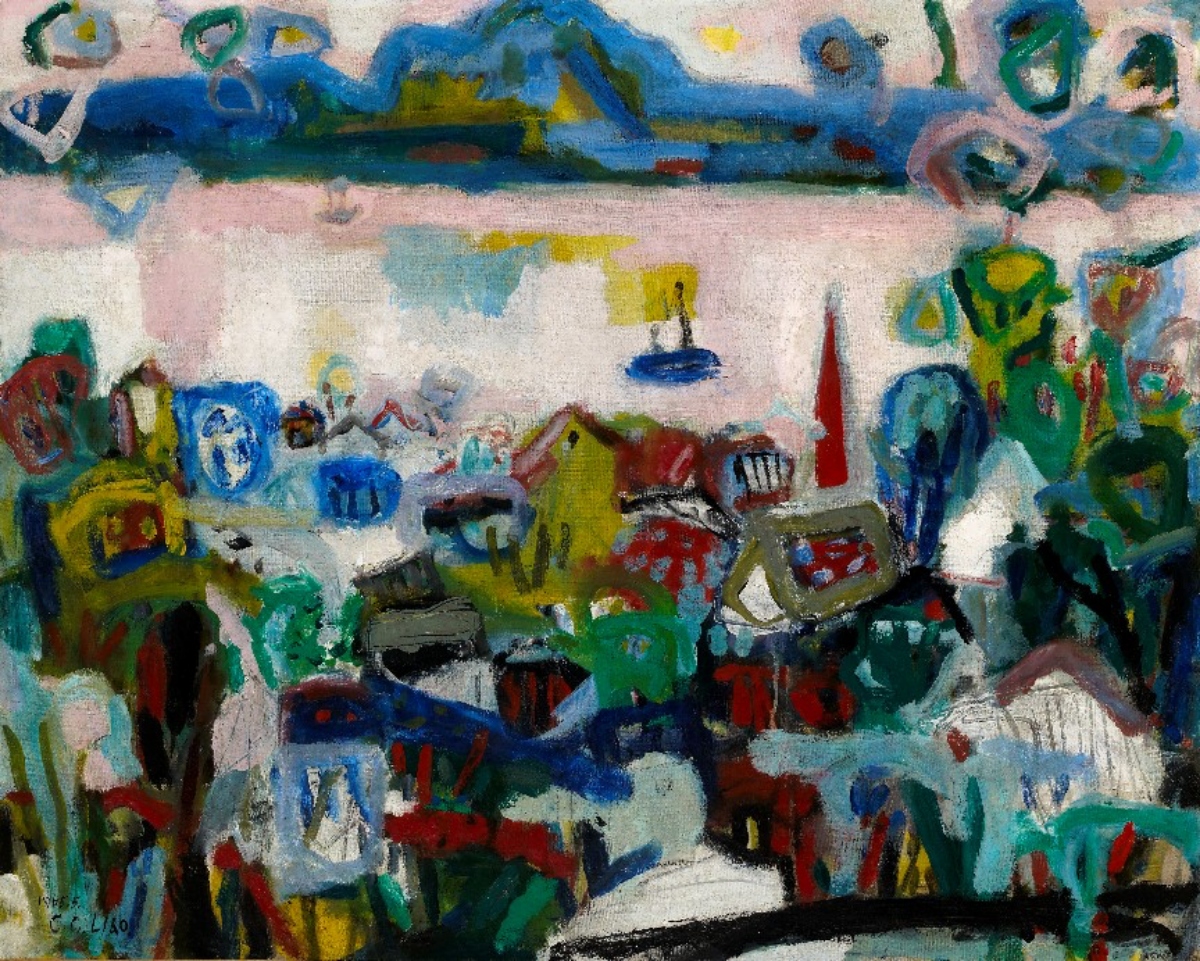

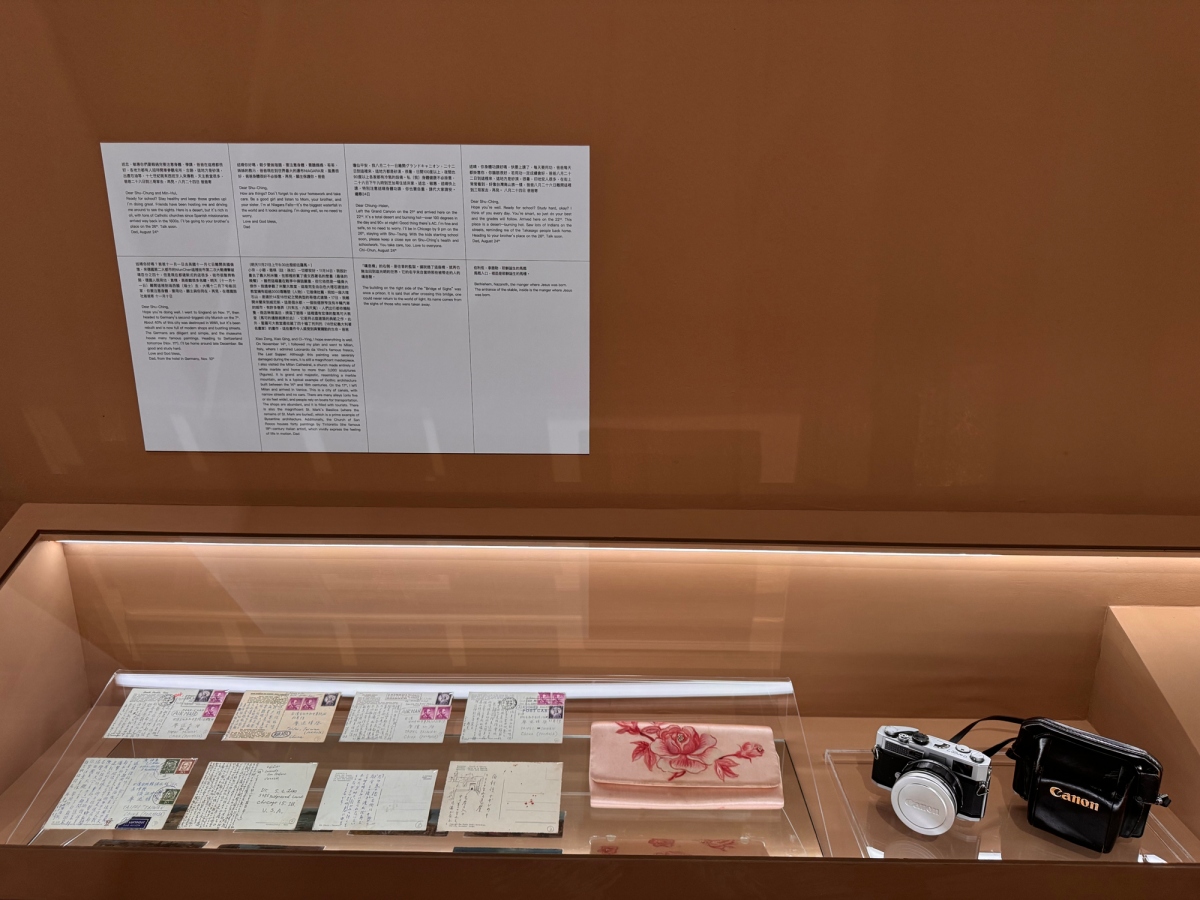

於是,我們不禁好奇,世家如何透過創新與文化傳承贏得全球市場的青睞?Julie 回頭分享《大美不言》特展的幕後策展經過,「《大美不言》是梵克雅寶與台北故宮博物院及法國裝飾藝術博物館的三方合作結晶。在整個策展過程中,各館藏之間的交流非常深入,彼此分享了大量的珍藏與故事。」她認為,策展的核心是讓展品彼此對話,而非單純展示單一作品的價值,這種深度交流需要彼此極大的信任與尊重,「這是場橫跨7年的策展之旅,策展團隊在作品選擇上經過既細膩又反覆的討論,確保展品之間能夠產生共鳴。」

她補充,策展團隊從展品中發現了許多隱藏故事,某些設計靈感的來源,甚至可追溯到戰後的文化背景,這些探索不僅豐富了展覽的內容,也深化了參展各方對彼此藏品的理解。展場設計也成為一大亮點,透明的壓克力展示櫃與精心選擇的燈光,將觀眾的目光完全聚焦於展品本身。「我們希望展覽的場景設計能服務於藝術,而不是搶走焦點。每一件作品的擺放,無論它們來自不同的年代還是地域,都被這種設計巧妙地融合。」她說展覽中使用了多種顏色來體現不同主題,如自然的綠色、神祕的紫色等,旨在增強觀眾的沉浸感。

以教育邀請大眾觸及珠寶之美

談到品牌的長期策略,Julie特別提到了梵克雅寶2012年在巴黎芳登廣場成立的珠寶藝術學院(L'ÉCOLE des Arts Joailliers)。她表示,「我們創立這所學院的初衷,是希望讓更多人了解珠寶藝術,無論是否為梵克雅寶的顧客,教育不僅是傳承的核心,也是回饋社會的一部分。」2019年世家在香港K11 MUSEA設立全球第二所學院,L'ÉCOLE是全球首間將珠寶世界的神祕面紗向大眾揭開的學院,更遠赴東京、紐約及杜拜等城市舉行各類特備課程、講座、展覽,並發行書籍,將該學院的教育活動擴展至世界各地,以不同形式支持各類型的研究工作,亦設立以珠寶藝術書籍為館藏的專門圖書館。Julie透露,未來梵克雅寶將持續推動更多跨文化的教育計劃,吸引不同背景的觀眾參與。

《大美不言》特展將於2025年初移至嘉義展出,Julie表示,梵克雅寶未來將繼續深化品牌在藝術與文化領域的探索,「每一件作品背後,都有一段令人心馳神往的故事,而這些故事讓我們深切感受到藝術無遠弗屆的力量。」此次 《大美不言》特展不僅展示了藝術與文化的跨時代對話,同時提供了前所未有的沉浸式體驗連結觀眾,傳遞策展三方對於創新的熱情和智識,而梵克雅寶將繼續透過其獨特視角與匠心工藝,書寫更多關於美的故事。

Julie Clody Medina

於2024年5月1日受Van Cleef & Arpels梵克雅寶任命為亞太區總裁,擁有近20年的奢侈品產業經驗,熱衷於探索各地文化,足跡遍及巴黎、澳洲、中東和東南亞。她於2019年移居香港,出任大中華區、韓國、東南亞及澳洲零售總監,掌管和制訂零售策略,過去兩年則出任梵克雅寶港澳地區執行董事,成為引領世家推動亞太區實現穩健增長的不二人選。

文|張瑋涵 圖片提供|Van Cleef & Arpels、《大美不言》典藏精粹特展

更多精彩內容請見 La Vie 2025/1月號《2025餐飲新浪潮》