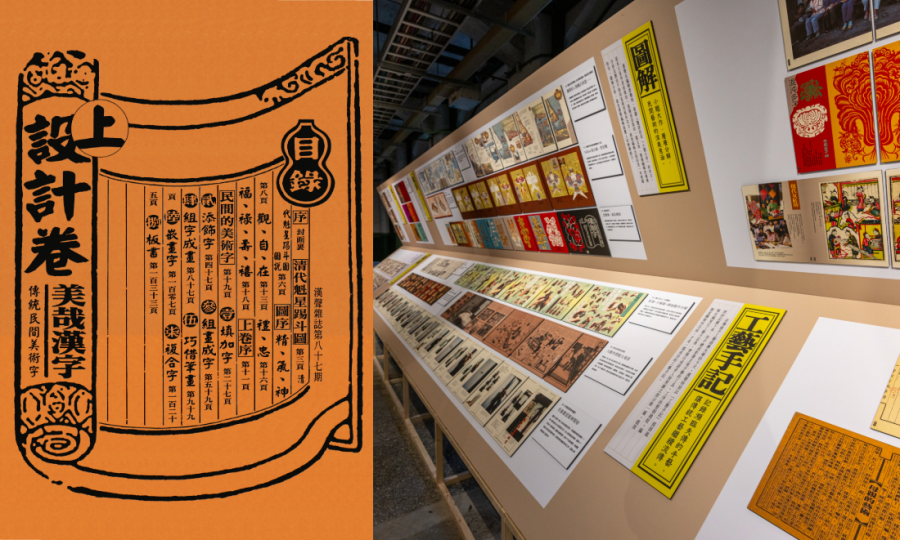

漢聲文教基金會於 7 月舉辦《漢聲五十五:本來.未來》週年展,邀請觀眾回顧台灣出版歷程中的一段重要軌跡——1970 年代,《漢聲》透過深入田野的調查報導、現代攝影手法、風格鮮明的排版設計與印刷質感,記錄了許多珍貴的民俗記憶與工藝知識,也建構出獨樹一幟的視覺語言。55 年過去,3 位長期耕耘於字型與平面設計領域的設計師,從字型系統、視覺邏輯與文化脈絡的角度出發,回應這段設計史留下的啟發與未竟課題。

1970 年代初期,台灣正處於動盪與轉型交錯的節點。從退出聯合國、中美斷交到釣魚台事件,一連串外交挫敗促使社會視線從西方轉向內部,開始重新審視自身的文化、歷史與身分定位。「歷經國際局勢的劇烈變動,冷戰結構下的『自由中國』作為一種意識形態標籤,一方面啟發了民主化背景中的『文化中國』想像,另一方面也催化了黨外運動與本土意識的萌芽。社會對民主、自由與人權日益高漲的渴望,伴隨產業與經濟結構的轉型,共同帶動了文化藝術的蓬勃發展。」何佳興解釋,《漢聲》的誕生,便是在這樣的時代背景下展開。它承接「文化中國」的理想,試圖從民間風土與傳統工藝中,為動盪年代中的台灣開啟一種以文化為認同基礎的可能。

從攝影到排版:回望《漢聲》的美學轉譯

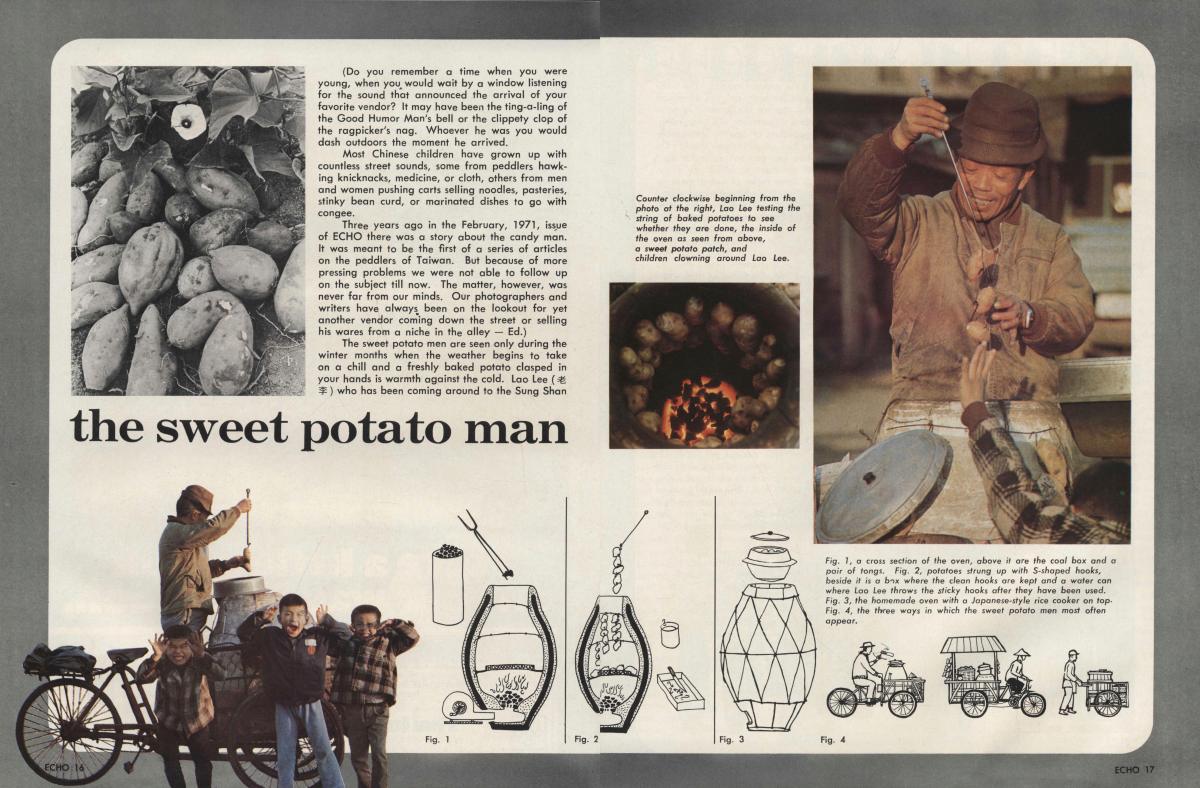

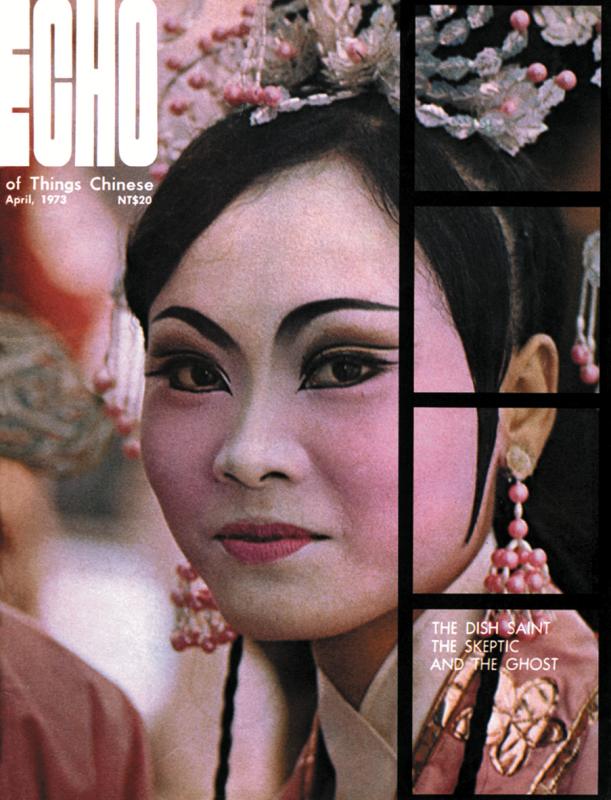

《漢聲》最早起源於 1971 年創刊的《ECHO》雜誌,創辦人吳美雲在留學美國期間,意識到國際社會對台灣的陌生與誤解,於是返台後攜手黃永松、姚孟嘉和奚淞等人出版英文雜誌,希望向西方世界重新介紹台灣與中華文化。黃子欽指出,吳美雲深諳當時美國新聞與雜誌的攝影語法和趨勢,因此最初《ECHO》以攝影與全英文為主軸,嘗試以西方視覺語彙重新剪裁、拼貼東方文化,形塑出一種「被觀看」的視角,「也可以說,是外國人怎麼看台灣,或是我們希望怎麼讓外國人認識台灣。」他們持續調整呈現方式與版面風格,直到 1975 年才正式發行中文版《漢聲》雜誌,並轉為主觀的東方視角,更深入地耕耘民俗文化、工藝與地方知識的記錄與轉譯。

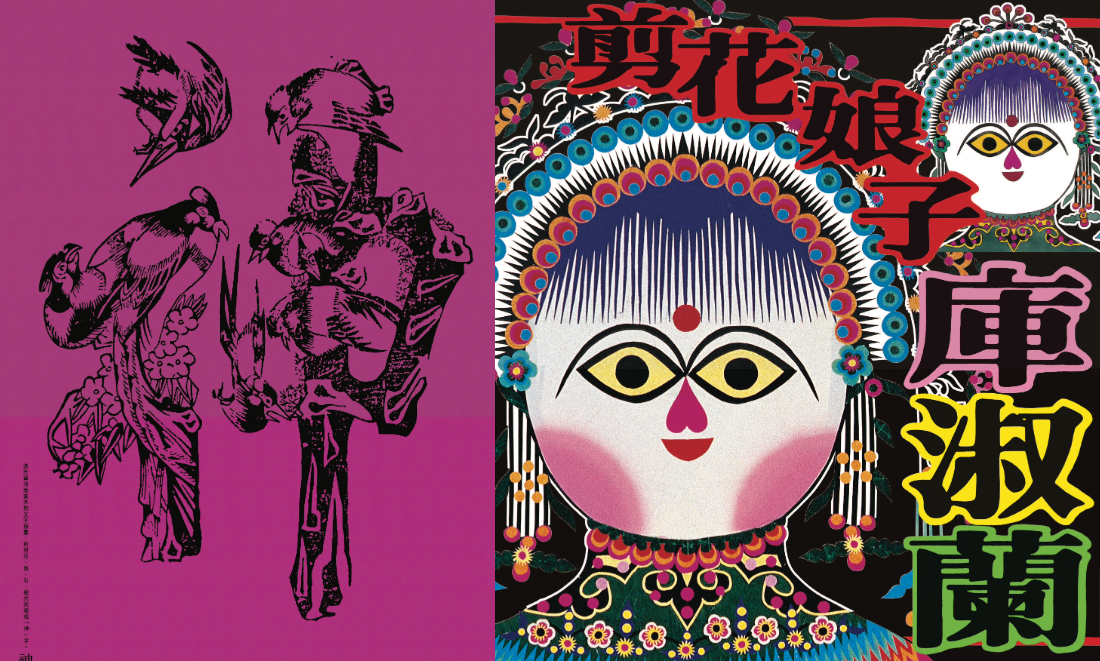

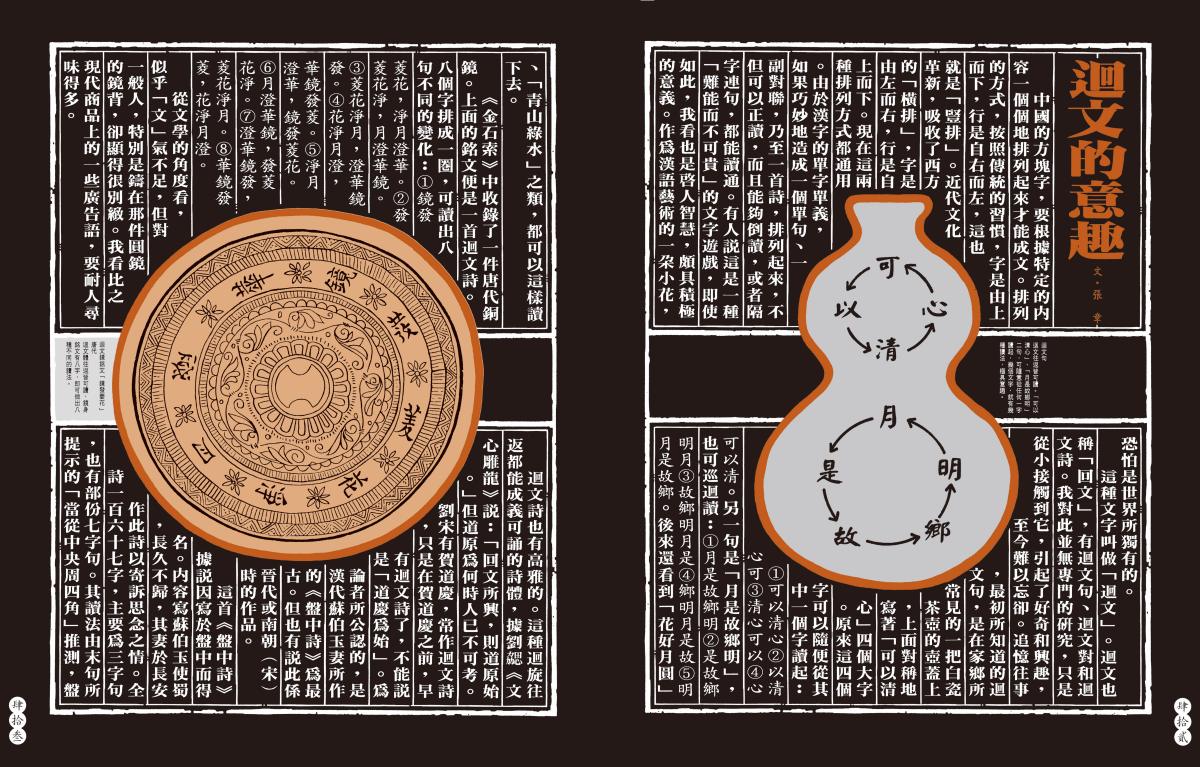

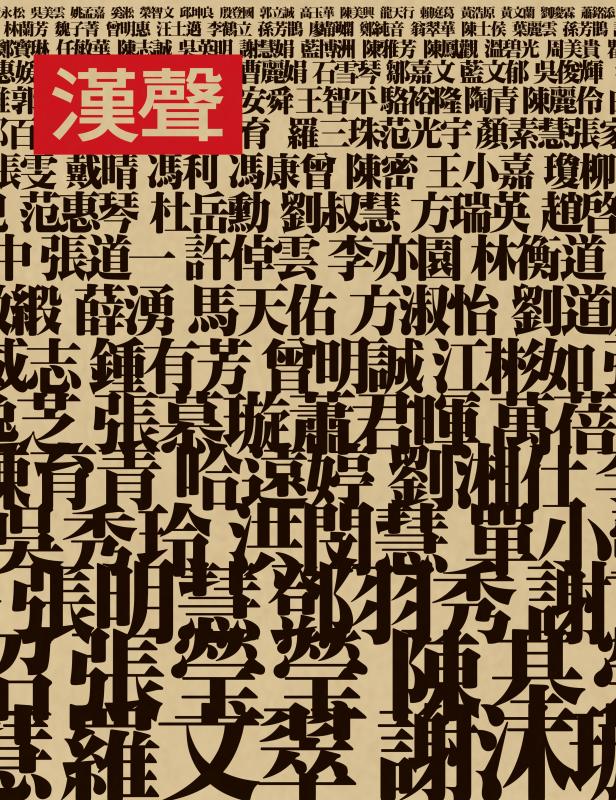

黃子欽進一步舉例說明,《漢聲》之所以具有鮮明風格,其一正來自黃永松對攝影與版面編排的高度敏感與創造力。「《ECHO》封面其實有一種很像『鏡頭』的設計,它用線條切割出 4 個格子,像是透過多個鏡頭同時捕捉畫面。」他形容《ECHO》的視覺設計彷彿從攝影鏡頭出發,畫面切割清晰、格線與構圖感強烈,在雜誌中相當罕見。這樣的邏輯,也一直延續到《漢聲》的中文排版風格上。從黑體到明體的字體轉換過程中,黃永松依然保留了他獨有的「鏡頭思維」,「他會用非常大的標題字,看起來就像特寫鏡頭一樣。」黃子欽補充道。

張軒豪則觀察,《漢聲》的字體排印手法蘊含強烈的主題性,設計上往往承載著「文化宣傳」的使命。「在處理中華文化主題時,他們經常會使用古籍的排版方式;而在用字上,特別是比較大的標題字,則經常使用書體漢字,有時候還會稍微做拉寬處理。」這類作法既強化了文化連結,也創造出濃厚的手工感與歷史氣息。此外,他指出當時正值印刷技術由鉛字轉向照相排版的過渡時期,新技術的導入,讓設計得以跳脫傳統字模的尺寸限制,嘗試更自由的比例操作與視覺編排。「像有些版面會從超大字一路漸變到小字,形成『瀑布式排版』的視覺效果,這在當時也算是跟上西方的設計潮流。」透過照相與手工排版的並用,《漢聲》大膽拓展了中文字的視覺可能性,也讓文字在閱讀之外,成為可觀賞的畫面元素。

從感性印象到理性建構:台灣字體的下一步?

「字體的演變,一直以來都會受到印刷與排版技術的限制或推動,並進一步影響到平面設計的風格與邏輯。」張軒豪說道。然而即便技術為設計帶來更多自由,對中文來說,卻也顯露出難以忽視的結構性困境。何佳興指出,在橫式排版系統中,英文字型體系歷經長時間的發展,已能透過多樣的字型風格對應不同語氣和語調,進而強化設計的語言表達,但中文在字形結構與直式排版的限制下,仍難以支持設計層面對文化語感的細膩詮釋。

他補充,當代設計普遍採用的「國際主義設計風格」(International Typographic Style),事實上奠基於瑞士現代字型與「網格系統」的視覺邏輯,並於 1960 年代後隨著美國的全球擴張廣為流行。然而,中文設計雖也逐漸依附於此一系統,卻尚未能如西方,從自身傳統中提煉出對應的現代性。

何佳興進一步說明,日本在字體的建立上相對完整,有其對應語感的方式;相對地,台灣的繁體字體和語調對應邏輯,其實尚未被好好地建構。「我們現在還是很常用日文漢字字型,因為它們看起來比較漂亮,但日文字體的設計邏輯是以假名為主、漢字為輔,並不適用於繁體中文。某種程度上來說,這或許也可以解釋為什麼外國人看台灣時,會有所謂的『台灣感性』。」他笑著說,感性當然無妨,但也不應忽略理性系統的建立——從字型到排版設計,釐清什麼最能表達台灣人的思考方式、語感與節奏。唯有當這樣的系統逐步被建立出來之後,才有可能開始談論理性定義下的「台灣風格」,而不只是停留在「台灣感性」。

從一筆一畫開始,描繪台灣平面設計的未來

「如果要表達台灣的『感性』,其實不一定要靠圖像。透過字體設計去營造錯落、空隙,或突兀、喜悅感,也能帶來一絲療癒。這種由變異所衍生出的造型,其實更接近我對當代台灣的期待。」談及台灣平面設計的未來走向,黃子欽認為,在影像日漸氾濫、視覺逐漸麻痺的時代,設計的溝通重心或許正悄然轉移。「單純的影像消費已經不容易成為一個有效的訴求工具,尤其是現在影音的衝擊太強烈,反而讓影像不再是主要的溝通語言。」他指出,相較之下,字體作為一種中介語言,仍保有豐富的表達可能,甚至能作為設計中的主軸,而非只是輔助元素。

張軒豪則表示,當前的技術環境讓「好看」的設計變得相對容易,但更重要的是設計背後的內容深度與文化脈絡。「回到《漢聲》的精神,他們在做設計這件事時,不只是在做『好看』的東西,而是會很認真地考量整體脈絡,投入大量的田野調查與研究。」因此他也期待,未來能有更多設計師如同當年的《漢聲》一般,以研究為起點、設計為轉譯,願意花時間探究背後的原因與脈絡,再將其內化為視覺語言。

「未來的目標應該也是台灣的命題,就是我們能夠清楚地對世界表達『台灣是什麼』。不過,只要我們願意慢慢把字型的工程建立起來、一步一步累積,或許終有一天,我們將能夠自然地說出、甚至透過設計去表達什麼是台灣。」何佳興總結道。

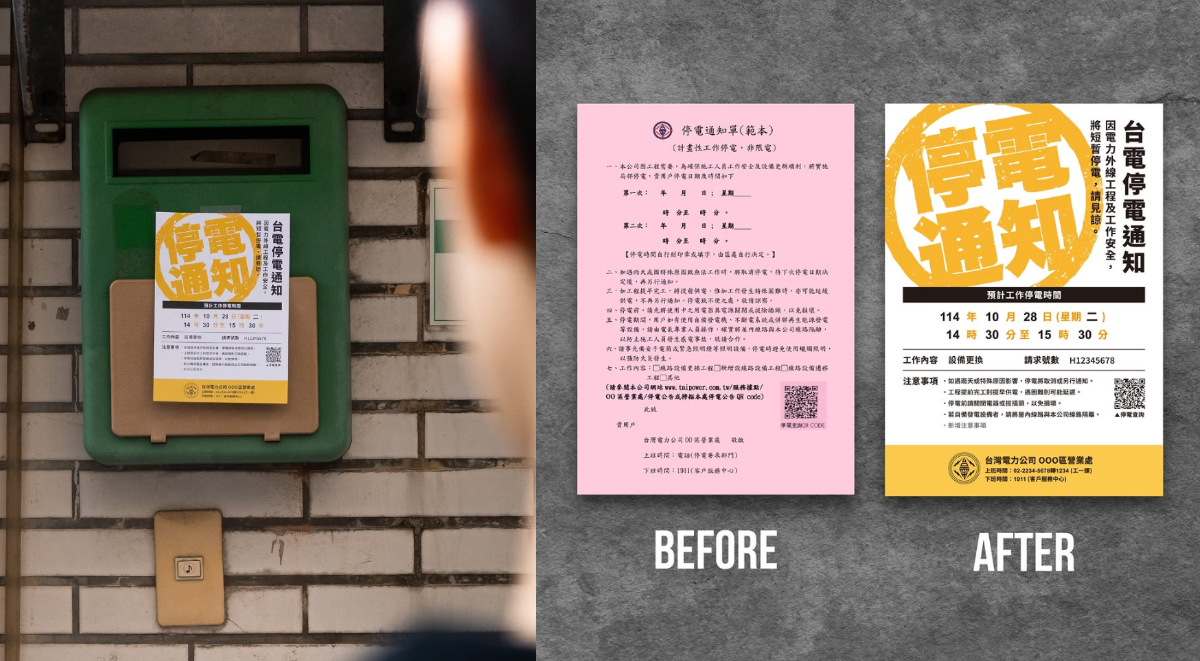

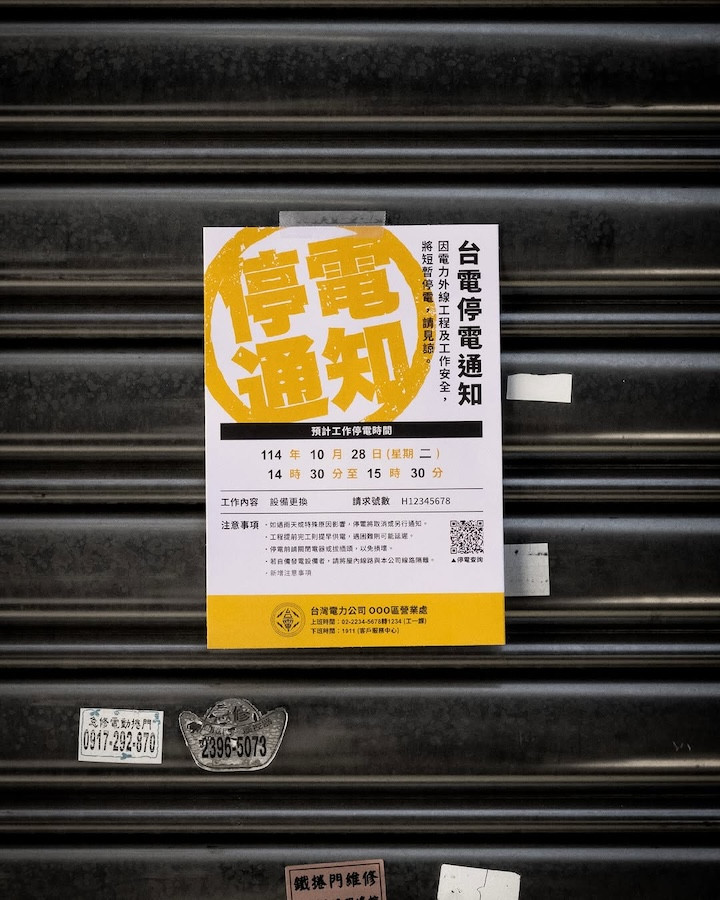

張軒豪親解!關於《漢聲五十五:本來・未來》主視覺

這次主視覺的色彩靈感,來自《漢聲》過去經常使用的喜氣色調,以及帶有漸層感的配色。圖像設計上,我想保留《漢聲》氣勢十足的大字標特色,讓整體像一本承載55年歷史的書;在字體方面,也參考雜誌舊有的風格重新繪製,試著延續手寫與照排時期字型的神韻。畫面中的「55」其實就是這本「立體書」的一部分,根據版型還能展現書頁、書縫的不同角度,象徵時間的累積,也是一種文化空間的載體。

何佳興

大學主修書法篆刻和當代藝術,擅長將東方書寫的氣韻轉化為平面視覺,連結傳統與當代。2006年成立「Timonium Lake」設計工作室,持續透過跨領域合作,累積對文化生態的觀察與實踐。2019年加入「季風文化造型工作團隊」,藉由探索亞洲線條技術,發展東亞文化造型與字體。黃子欽

畢業於台灣藝術大學美術工藝系,曾任書店平面與櫥窗設計師,現營運個人工作室。擅長以舊書報與老照片拼貼創作,透過影像重組產生新的敘事語境。長期收集台灣歷史文物,從記憶中提煉設計語言,轉化為當代的視覺表達,並系統化建立出一套屬於自己的「字庫」。張軒豪

獨立字體與平面設計師。曾任華康字體設計師,後赴荷蘭海牙皇家藝術學院修習字體設計,並於東京文字塾進修日文字體。現提供中英日字體設計與字體匹配顧問服務,並參與多語系字體規劃、歐文書法教學與平面設計展覽策劃。

文|葉欣昀 圖片提供|漢聲文教基金會

更多精彩內容請見 La Vie 2025/7月號《Olafur Eliasson藝術特輯》