除了在紅或金色系包裝上,印製生肖圖案或吉祥話,紅包還能長成什麼模樣?新加坡的Foreign Policy Design和馬來西亞的Fictionist Studio,兩間設計工作室不約而同於2019年開始推出年節紅包純創作,大玩生肖特色與中英文諧音,甚至結合遊戲、檀香、刮刮樂、娃娃等形式。腦洞大開的設計正在訴說:農曆新年其實可以這麼有趣!

➣本文選自La Vie 2026/2月號《走廟創意日常》,更多精彩內容請點此

看更多紅包創意設計:

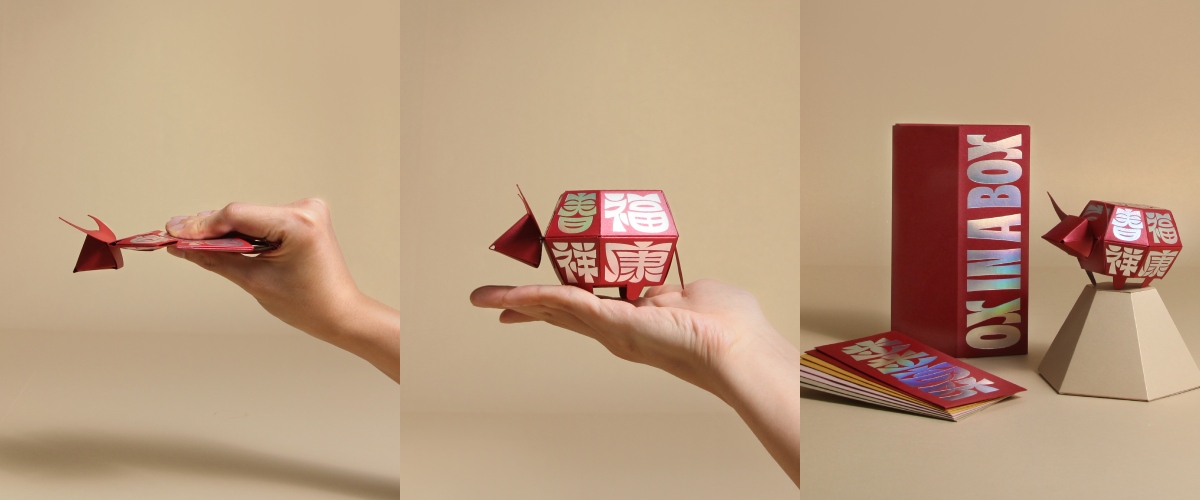

▻馬來西亞Fictionist Studio:鑽研紙藝和中文字型設計,讓紅包變成互動式平面設計!

「今天有兩個周邊小物已經送來了,開始有點興奮,還要準備趕快拍攝!」採訪當下馬年紅包仍在製作中,Foreign Policy共同創辦人暨創意總監余雅琳先是說著進度又拖到最後一刻,但作品誕生的興奮,果然還是死線降臨的甜蜜解藥。

用設計讓農曆新年不再無趣

這一系列紅包的瘋狂創作,得回溯到2019年。余雅琳有感新加坡在逐漸西方化下,農曆新年的氣氛越來越淡,甚至許多30歲以下的人,連自己的生肖都不知道。加上當時余雅琳的小孩剛滿1歲,懷著「不能讓下一代不知道什麼是過年」的心情,決定要以設計做點什麼,讓農曆新年不要再無趣下去。

「對我們工作室來說,也是一種課外活動。」余雅琳說,團隊經年累月都在做客戶的案子,時常會想做自己的創作,而紅包就是一個嘗試。每年她都會號召全員共同參與,透過「講垃圾話」的拋接球來發想創意。至於時程安排,余雅琳說,「每年做完後,我都會下定決心:明年一定要早點做!」能在農曆年前2~3個月開工是最理想的,但通常事與願違,例如今年直到1月初才正式啟動,距離過年僅1個月。不過她笑了笑,「最好的idea,都是在最後關鍵時刻才有!」

創意從食品包裝開始

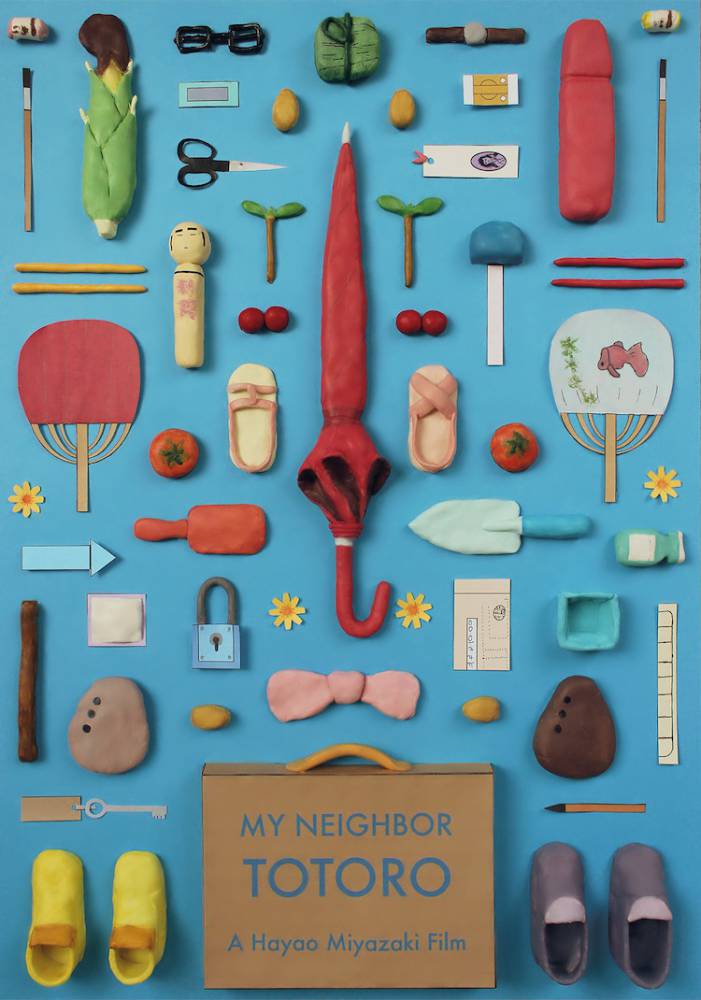

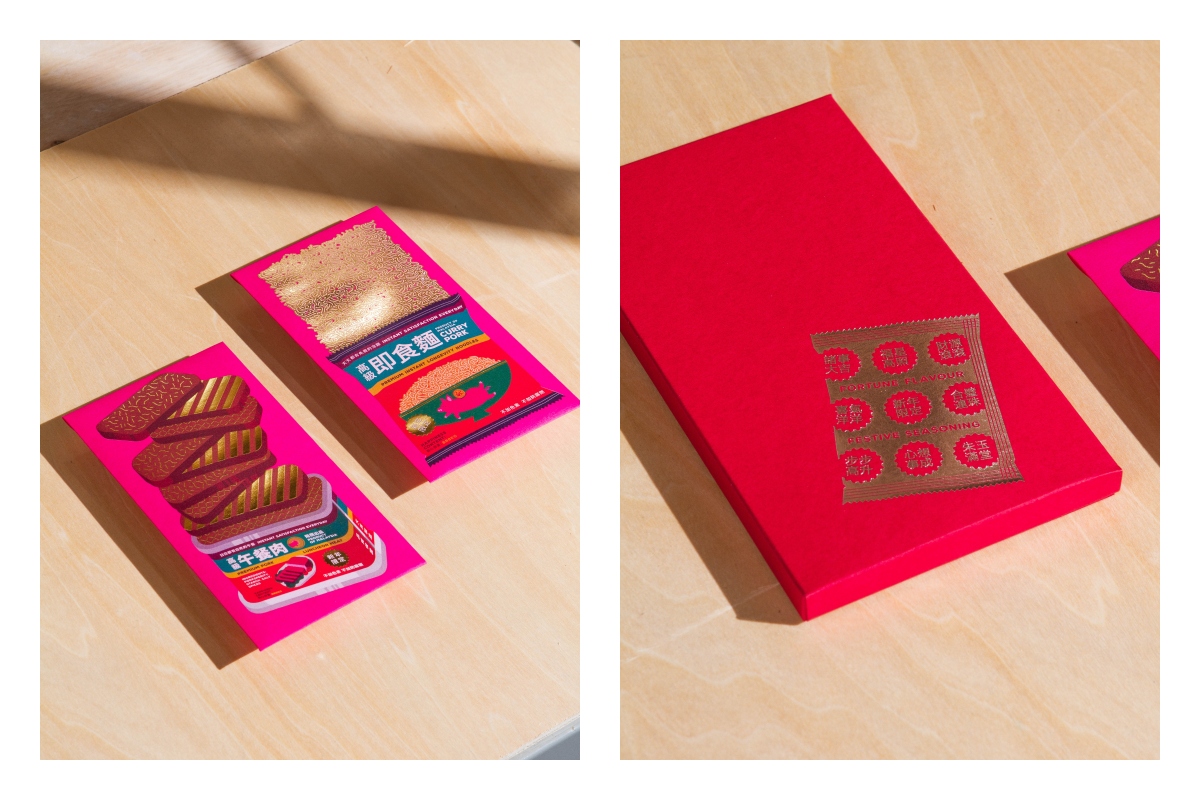

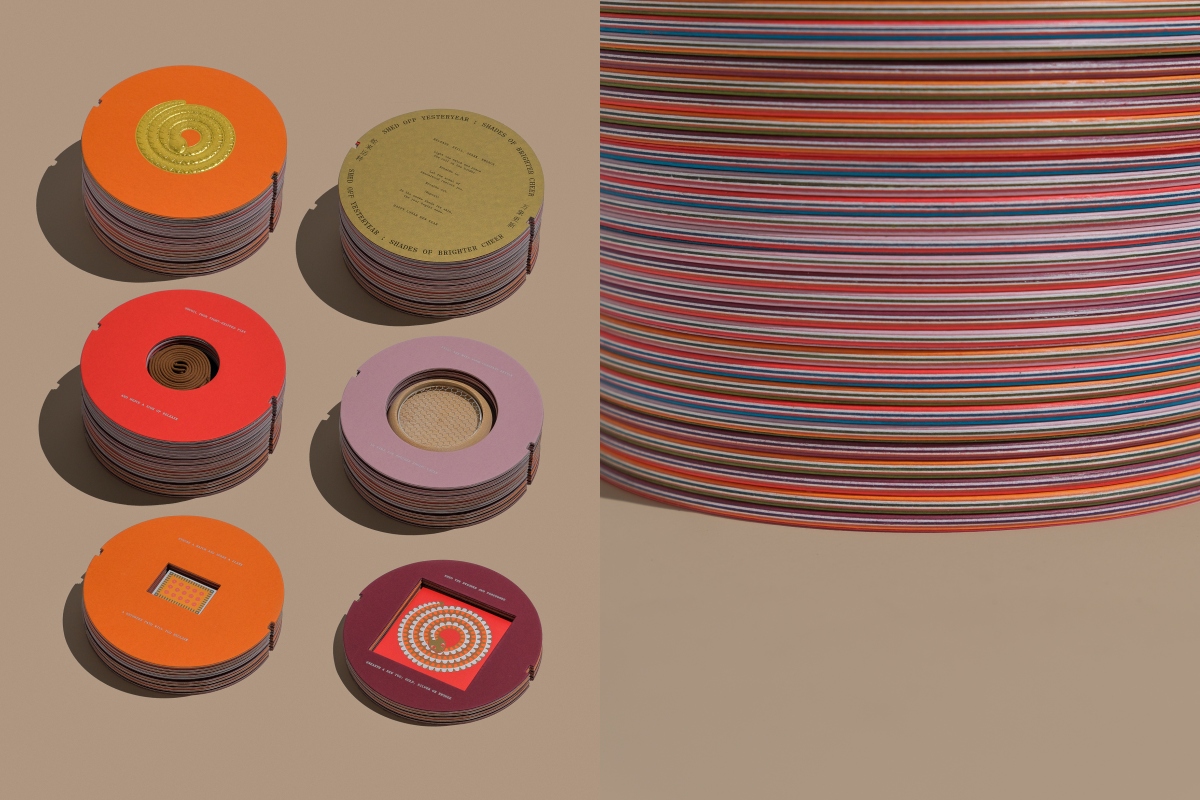

2019豬年以涮涮鍋為靈感,把紅包做成超市販賣的豬肉片;2020鼠年紅包化身起司包裝;2021牛年紅包則做成牛奶。

接連3屆的食品包裝哏,到了2022虎年卡關,畢竟老虎不能吃,兇猛形象也一度讓團隊難以揣摩角色。最後他們想到了英文諺語「sweep the bad things under the rug」,意指把不好的東西塞到地毯下,呼應2022年疫情剛結束,希望趕快逃離疫情的心情。剛好許多地毯會以老虎為造型,於是6位同事各自畫了6隻不同的老虎,還分別以Lady Gaga、貝多芬等屬虎名人命名。

接著2023兔年挑戰立體的胡蘿蔔紅包,以蘿蔔呼應「好彩頭」的意義。

做出「預料之外」的紅包

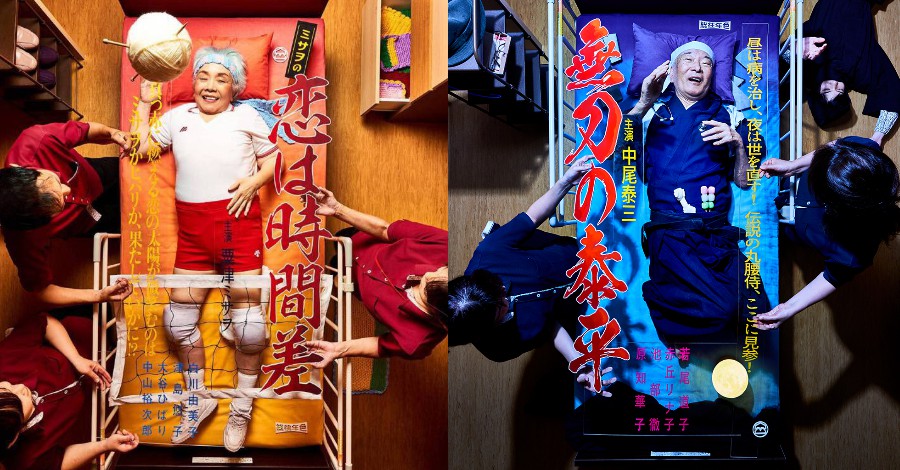

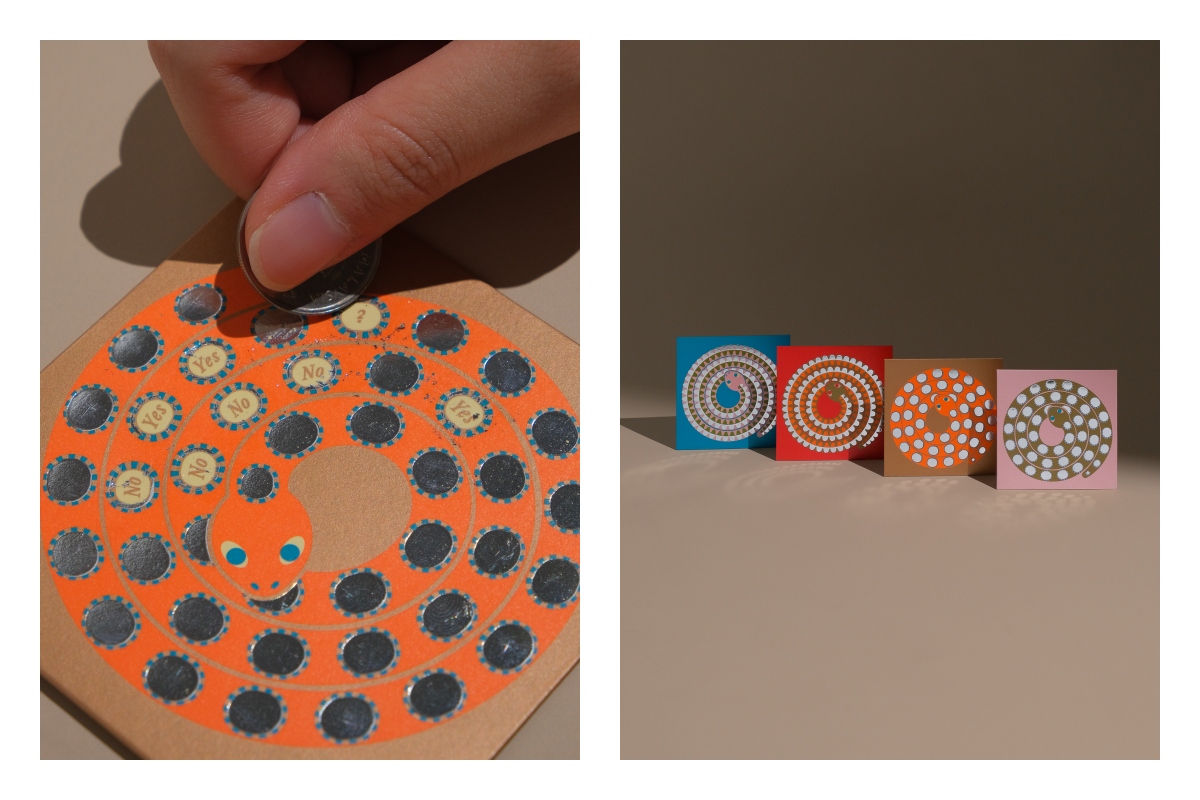

2024龍年、2025蛇年,Foreign Policy明確將受眾鎖定在Z世代。余雅琳說,龍很容易做得很俗或讓人預料之中,因此決定不使用吉祥的顏色,以藍色紅包搭配英文字體,並預先在紅包上摺好摺痕,可直接以手指「抓」出龍爪的痕跡,也呼應文案「爪開新的一年」。

至於蛇年,原本余雅琳想緊扣「S」的發音,做一個可以「撕」掉的長紅包,但一直想不到好方法。有次團隊無意間聊起90年代Nokia手機的「貪吃蛇」遊戲,將方向導向「做出一台遊戲機」。他們找來現在京都念程式設計的前同事參與,以3D列印做出可以放進口袋的遊戲機。但因為成本超標,該年僅有限量50台。

醜設計+盲盒的風格轉向

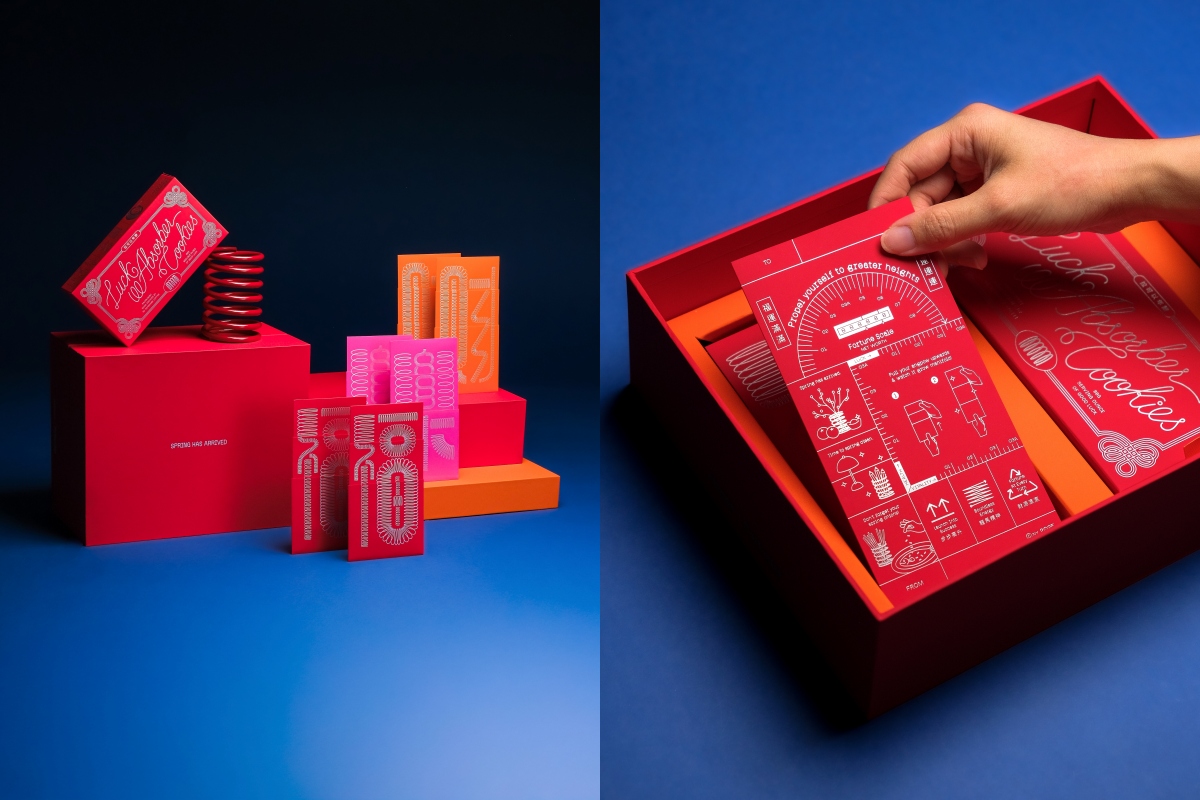

2026馬年則將年齡層向下擴展至Alpha世代。一來余雅琳直言,「龍年和蛇年的風格其實有點接近,不想一直重複。」二來她想讓年輕人了解農曆新年的初衷,Alpha世代就是最需要對話的族群。他們從現今流行的包包吊飾出發,繪製了3隻「Lo-fi」風格的馬,做出附有拉鍊、布料材質的馬娃娃。包裝選用最大號的咖啡豆包裝,並採盲盒形式, 打開前都不知道會拿到哪一隻。

接地氣與人性的紅包設計

「這些紅包的風格,和我們幫客戶做的東西完全不一樣,是任意放開,不十全十美也OK。當然它需要達到一個標準,但我覺得不需要那麼商業,要有點人性。」余雅琳說,有時設計師的設計太過高端,大眾會難以理解,但紅包系列相當接地氣,且著重文案的他們,也運用中英文諧音讓不諳華人文化者也能理解, 相當有人種多元的「新加坡特色」。

目前雖然沒有客戶直接邀請Foreign Policy設計紅包,但她透露已有客戶因為看到紅包的創意,找上他們做突破傳統的設計。她說這樣的客戶是很難得的,多數客戶難免仍想看到與自身商品直接連結的案例,鮮少能看到作品背後的想法。

不過若單看紅包這個市場,余雅琳已累積了一定「名聲」,「越來越多朋友會和我說,過年想來妳家,因為小孩很期待今年的紅包!」

余雅琳(Yah-Leng Yu)

Foreign Policy Design共同創辦人暨創意總監。她是新加坡第2位國際平面設計聯盟(AGI)會員,亦是第1位新加坡女性設計師會員。共同創立新加坡國家美術館官方商店Gallery & Co.。畢業於美國波士頓藝術學院,後移居紐約展開創意職涯,2007年回新加坡創立工作室。作品曾獲D&AD、TDC、Tokyo TDC、ADC、AIGA等國際設計獎項與平台肯定。

文|張以潔

攝影|THE GENTLE STUDIO 圖|Foreign Policy Design

更多精彩內容,請見 La Vie 2026/2月號《走廟創意日常》