周書毅在創作中追求肉身極限,黃翊則展現強大的科技氣場,10 多年來幾乎從未同框,如今正為新作品如火如荼的衝刺,分秒都太寶貴,能相約一塊,兩人直呼「歷史性的一刻」。

黃翊新作《小螞蟻與機器人咖啡小酒館》演出過程中,有3位觀眾可以扮演「店員」,「他們要前半小時報到,換上制服、進行員工訓練,學習如何跟小庫卡一起泡咖啡以及製作餐點。」沉浸式體驗能有效抓住觀眾目光,讓藝術更加貼近日常;周書毅也有方法,回顧過往舞蹈旅行計畫,「那時就覺得在街上相遇是相對比較自然的事。」爾後曾有100天都在公園排練,「叔叔阿姨打拳我們跳舞,參與彼此日常之後,他們不會認為我們在這裡是做一件奇怪的事。」如今推出新作品《阿忠與我》,也是希望和社會產生更多互動與漣漪。

Q:新作品的核心概念是什麼呢?期待觀眾從中產生的反思與回饋又是什麼?

周書毅:今年TIFA首演的《阿忠與我》是我和資深劇場工作者鄭志忠的共創作品,他現在51歲,身體強度驚人,最近我們在排練,每天早上他都會兩手騰空倒立,我掉下來之後他都還沒掉下來,哈哈。我們是2018年認識的,當時是我主動與他聯繫,問他有沒有機會一起動一動,於是相約牯嶺街小劇場3樓暖身練習,跟他的身體互動過程中,發現我們兩個的「中心」完全不同,剛開始認識阿忠的身體重心時,我常常不小心就推倒他,或是我被他的重量壓住,因為對於彼此身體的差異還不了解。後來固定每月一約,直到一年後在驫舞劇場的邀約之下、與他合作身體即興,發現我們的身體已經沒有強弱、不平等的關係了,才出現共創的想法。我發現這個「忠」字很有趣,等於「中」和「心」,這世界究竟是以什麼為中心?如果阿忠是阿忠,而阿忠也象徵社會上某些邊緣族群,那我們跟這個中心的距離是什麼?這時候我就不一定是周書毅了,而是代表每個人,試圖提出反思。

黃翊 :《小螞蟻與機器人咖啡小酒館》是機器人和人類一起在城市開咖啡小酒館的故事,希望有機會變成台灣第一個定目劇,而會有這個想法,也是因為發現每當《黃翊與庫卡》巡演時,各國的觀眾、策展人、劇院總監常詢問我,是否有改編為定目劇的可能性?定目劇是一個城市的文化指標,我認為台灣的時間點應該到了。定目劇的觀眾群不能太單一,結合餐飲的目的也是想讓更多人能容易地連結到他們的生活經驗,進而走進來,在熟悉的情境下感受表演藝術,像是作品中「微型花園」餐點製作橋段,店員和小庫卡會隨著音樂,慢慢地一起在盤子上面鋪土、造林、開花,小花園慢慢地長大,接著疊起兩張烘焙紙、在手中變成蝴蝶,隨著小花園被推出去,10多隻蝴蝶也一起飛出來,最後優雅散落,那樣的畫面就會讓人覺得,哇∼真的有辦法把一道菜變得這麼美,藉此讓觀眾思考,無論是你平常吃飯或做任何事情,都有空間在腦中建構出更豐富的可能。

Q:表演藝術如何走向生活?

黃翊:假設家長今天想帶小孩去一個地方,希望不僅有遊樂園這個選項,如果看一場表演呢?在小螞蟻的親子場演出中,我會說「我最好的朋友是庫卡」,這時小朋友會發現「有一個人的朋友是機器人耶」,進而預先想像未來的樣貌;或者以配樂為例,我認為其實小朋友和大人聽的音樂是差不多的,所以選樂時並沒有特別往兒歌方向,而是以古典樂中相對較為甜美的胡桃鉗作為開場,後面再進入爵士與其他古典樂曲。如果現在是教條式地跟你說「藝術很重要」你一定會覺得「好煩喔,好像因為你覺得我不夠好,所以才要我去接觸藝術。」反而現在這些訊息都埋在很美的過程裡了。

周書毅:說到小孩,今年忙完《阿忠與我》後,明年蠻想走入小學的,因為我在思考,要是孩子從小就看見阿忠叔叔這樣的身體狀態,或許就能扭轉社會許多刻板印象。像我們上次去永樂市場做宣傳,我推著阿忠表演,推一推小朋友就過來問:你為什麼坐在上面、我也要推推看。這兩年因為跟阿忠工作的關係,開始了解到所謂弱勢族群,不只是金錢上的弱勢這麼單純,一個社會或一個藝術家究竟能給予什麼樣的幫忙?

Q:馬不停蹄的你們,接下來有什麼計劃?

黃翊:我有一項幫助年輕舞者進入產業的「黃翊工作室+EDU計畫」,因為即便你再有才能,如果不知道如何寫企劃、編預算,別人其實也無法認識你;這是很重要的能力,但學校通常不會教,所以我就將自己的經驗錄成影片放上網,今年剛好滿3年,明顯感受到效益,因此有了「舞蹈之家」的計畫,在松菸以兩週一堂實體工作坊的形式,針對舞蹈藝術工作者進入產業所需技能進行輔導,有點像孵化器的概念,針對有潛力的藝術家進行長期的品牌扶植。每週我們將會開放一堂暖身課,讓Freelance專業舞者申請上課,不需任何費用,目的是讓他們能持續身體的訓練,他們在教室中會認識彼此,互動交流後自然將可能產生合作的想法,這很容易發生,因為我自己以前也是這樣,這時他們和我提案,再評估是否需要後續支援。

周書毅:我想要好好地去南部熱一下,從去年開始成為衛武營駐地藝術家後,發現高雄Freelancer很少,明顯感受南北失衡的現象,所以計劃7∼10月開設一週一次的工作坊,想把感受到的失衡困境轉化成創意的meeting,聚集台南、屏東等地的藝文專業者,至少做個四季,希望最後能製造一個平台給他們呈現。我的衛武營藝術家身份會到2022年,但其實想要再待更久,過去這10年我一直習慣移居創作,每做一個作品都是整個把房子退掉、然後住過去,我想這和自身性格有很大關係,好像我沒去那裡就創作不出來。經過這幾次南下高雄觀察,很想長住那裡碰撞一些新想法,而不是原封不動把在台北的計劃帶下去,也不急著做新作品,可以先從梳理高雄歷史開始,或者練一下台語,高雄也有很多像公園那樣的開放空間可以跳,先去跳了再說。

黃翊:我們兩個到現在這個階段,不再只有專注於個人創作,像書毅到高雄也是對環境進行一些改造,希望一切努力可以不要只停留在劇場和觀眾席之間,變成到劇場外更多一些,近年無論是盲人觀眾的口述影像、教育推廣、或接下來的計劃,都希望藝術可以真正幫助到更多的人。

周書毅:兜一圈又回到身障族群的「中心」問題,一場演出可能只有兩位聽障者,那開場前是否需要為他們準備額外服務?劇場和文化平權的距離是什麼?藝術如何和所有人都擁有對等關係,而不是你有、我沒有?

黃翊:許多較困難的社會議題從藝術的角度來切入推廣,最容易發揮成效,因為會接觸藝術的人,他的觀念、條件都會比較開放一些,包容性也比較大,藝術是一個相對友善的環境,大家接觸藝術,都是為了探索更理想的觀念與可能性,這就是藝術的力量。

周書毅:對,藝術的力量!就算是平常不會接觸藝術的人也沒關係,我們就邀他去咖啡廳或公園,也是可以看到我們喔,很容易找得到我們的(笑)!

Info|

黃翊

黃翊工作室+創立於2010年,2015年轉換為全職編制,為台灣第2個全職職業舞團,作品中可見高度科技研發比例,長年國際巡演,曾獲邀赴美加、歐陸、亞洲、澳洲近20國,為台灣唯一3度獲得國際表演藝術協會(ISPA)「年度最受矚目十大新作」肯定的團隊。

周書毅

編舞家、舞者。近年編創作品聚焦叩問生命的價值,反映個人或群體在不同社會脈絡下的狀態,提出「屬於亞洲的身體語彙」,並以劇場、非傳統劇場、舞蹈錄像等形式呈現;積極嘗試不同的創作方法,持續探索與其他創作媒材合作的可能。編創作品《Break & Break!無用之地》於2019年獲台新藝術獎表演藝術獎。

演出資訊|

《阿忠與我》

04.23∼25|兩廳院實驗劇場

08.13∼14|台中國家歌劇院小劇場

09.04∼05|衛武營國家藝術文化中心戲劇院

《小螞蟻與機器人咖啡小酒館》

05.07起每週演出 10 場,週六日下午為親子場,週五六日晚間為一般場|松山文創園區東向製菸工廠2樓

文|曾智怡

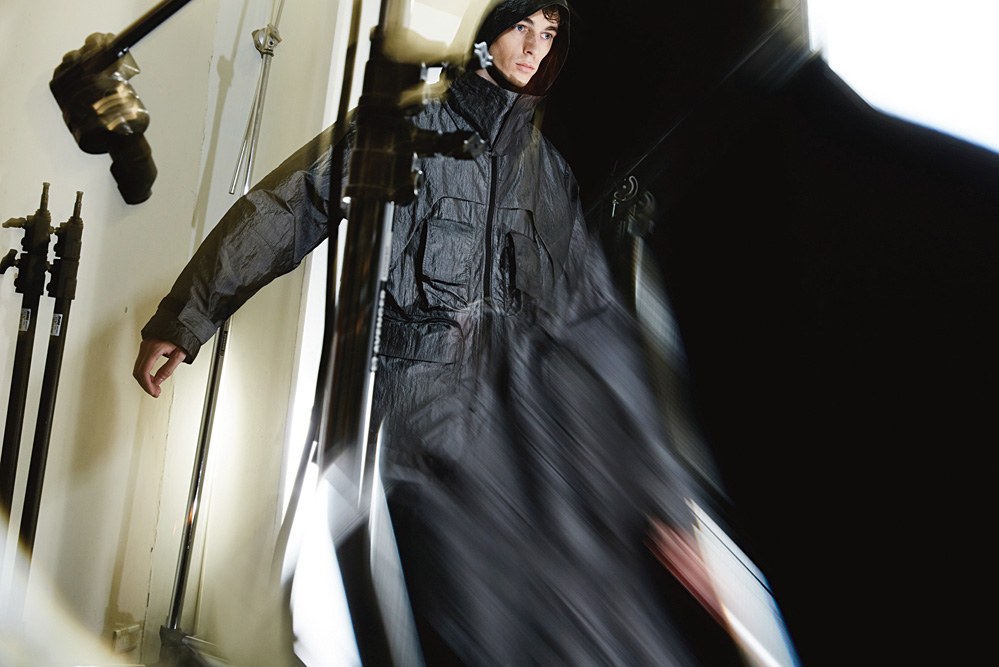

攝影|林政億、譚震洋

圖片提供|周書毅、黃翊、衛武營國家藝術文化中心

服裝提供|PROJECTbyH

更多設計風格解析與精彩內容,皆在La Vie 2021/4月號《設計風格怎麼來?》