即便個人再有自覺,也難以完全消弭生活中各種偏見的發生,言行舉止中夾帶的任一符碼,在說者、聽者的耳裡與眼裡,可能因價值觀、信仰、文化背景等多種因素,產生截然不同的詮釋,而許多微歧視甚至只會被解讀為說者無心、聽者超譯,輕巧帶過。但你知道嗎?這現象不只出現在人際互動中,就連電腦都會有你意想不到的、各種顯露偏見的行為,而長居於台北、柏林兩座城市的新銳藝術家「致穎」,就以《總是春光乍現》為題,自2021年7月27日~9月19日在MooCA當代藝術館開展,運用表演式演說、影像裝置、圖像研究等創作形式,帶領觀眾探究演算法、視覺圖像中,所存在的偏見與刻板印象。

探討隱藏於人工智慧、視覺圖像背後的偏見與刻板印象

《總是春光乍現》以近年蔚為風潮的臉部辨識技術開展,探討隱藏於人工智慧、數位圖像、意識形態中,關於種族文化的偏見與刻板印象。策展人李彥儀在闡述策劃概念時,以現代生活應用大量數據資料的現象切入,提到為了加快複雜、耗費人力的身份認證流程,臉部辨識系統成為重要的工具導入,它協助承認要求加入的數據群(你與我),並決定是否放行,而這背後的概念是:你必須先被識別,才得以進入;如果不被識別,你所被轉譯成的資料,則無從分析。這樣的情況下,「存在卻不被看見,因此該數據的要求不再重要」的情況便會產生,「忽視」就此萌發。

「忽視」是如何影響個人生活?演算法的偏見又為何而生?

藝術家致穎與策展人李彥儀也在開幕導覽中分別分享,是哪個時刻,深刻感受到以種族為背景因素的「忽視」,正實質影響日常生活?一是偶然發現用戶遍佈全球的Snapchat,竟有無法辨識黑人臉部的問題,二是美國網球名將Serena Williams差點在產後喪命的驚險事件,經專家與學者思考討論後,讓大眾認知到黑人女性醫療數據不足、常面對「失格」健康照護的困境。

也許你難以想像,機器與資料庫也能產生這些「人性化」的謬誤,但若往回推敲,建立演算法與各種分析系統的終究是「人」,這麼一說是不是就通了?當數據庫的建構者帶有個人好惡,便會在過程中有意或無意地為電腦注入偏見。

帶領觀眾察覺生活中那些隱隱感到「不對勁」的事

致穎將一切化為簡單的一句話:「每個人在日常生活中,都會感受到有些事情是不太對勁的」而這場展覽,就是希望帶領觀眾挖掘,這些不對勁到底是什麼?背後的脈絡為何?而李彥儀也提到,我們必須在建構數據庫的「包容性」之餘,同時直視社會歧視、警察暴力、司法不公在虛實混合環境中加劇的事實,那我們該如何識別圖像中的偏見,以建立更敏銳的識讀知覺?她認為,也許從圖像史開始解構技術的歧視性,會有所幫助。

《總是春光乍現》3件作品解析

讀完《總是春光乍現》的作品概念、展覽論述,不妨接著看致穎是如何運用表演式演說、影像裝置、圖像研究等手法,表現生活中不見其形體、卻能感受其力道的忽視、偏見與歧視。

《打光》

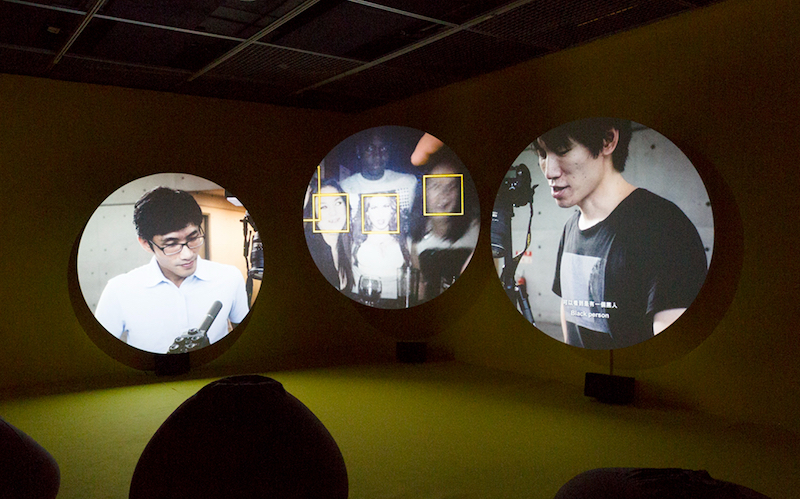

致穎在2016~2018年進行的研究中,發現了一款非洲獨有的Techno傳音手機,其在當地市占率高達4成的強勢地位,更引起他的好奇。為什麼這款手機在非洲這麼受歡迎?根本原因是它強大的美白功能,能解決多牌手機相機無法辨識深膚色臉孔的問題,另外,符合當地需求的雙卡設計也有影響。這項發現後來成為《打光》深入探究的標的,發展出由3條主要敘事構成的錄像作品:先是與多哥(Togo)專業攝影師探討如何透過打光技巧,來彌補攝影器材對深膚色曝光的不足;再與臺灣聯發科工程師對話,詢問如何打造廣受非洲民眾歡迎的相機演算法。

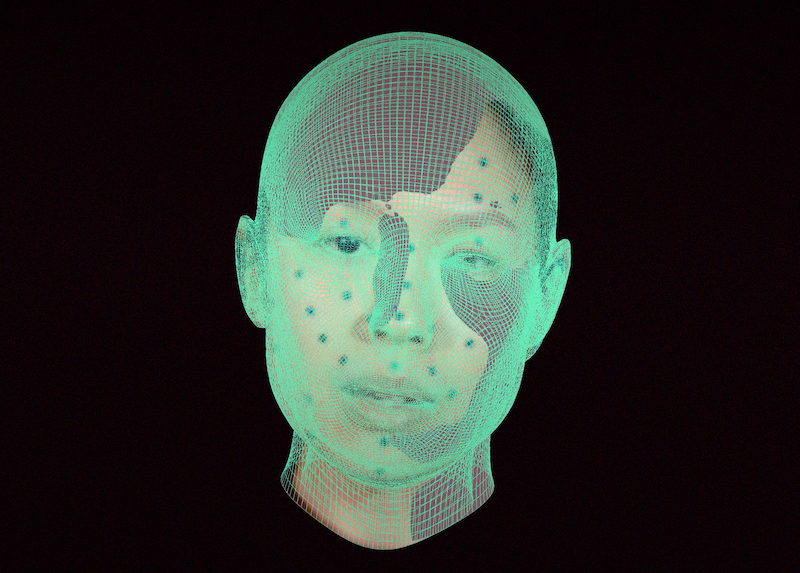

之所以取名為《打光》,不僅直指攝影術的打光技法,也巧妙玩了場文字遊戲,取中文不同於其他語言,在打光一詞中特有的動詞「打」字,與李小龍的形象做結合。因此,作品中可見一段70年代風格的李小龍功夫片,並穿插了利用臉部動態捕捉、語音辨識演算法所訓練出的李小龍動畫,作為影片講述者。

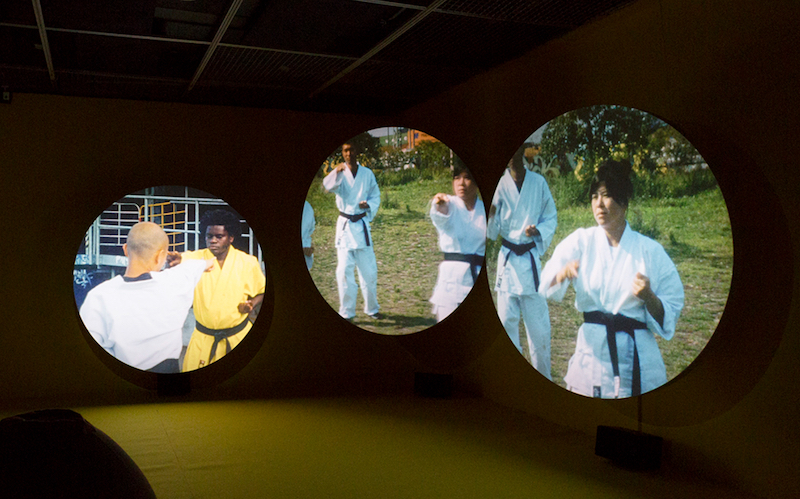

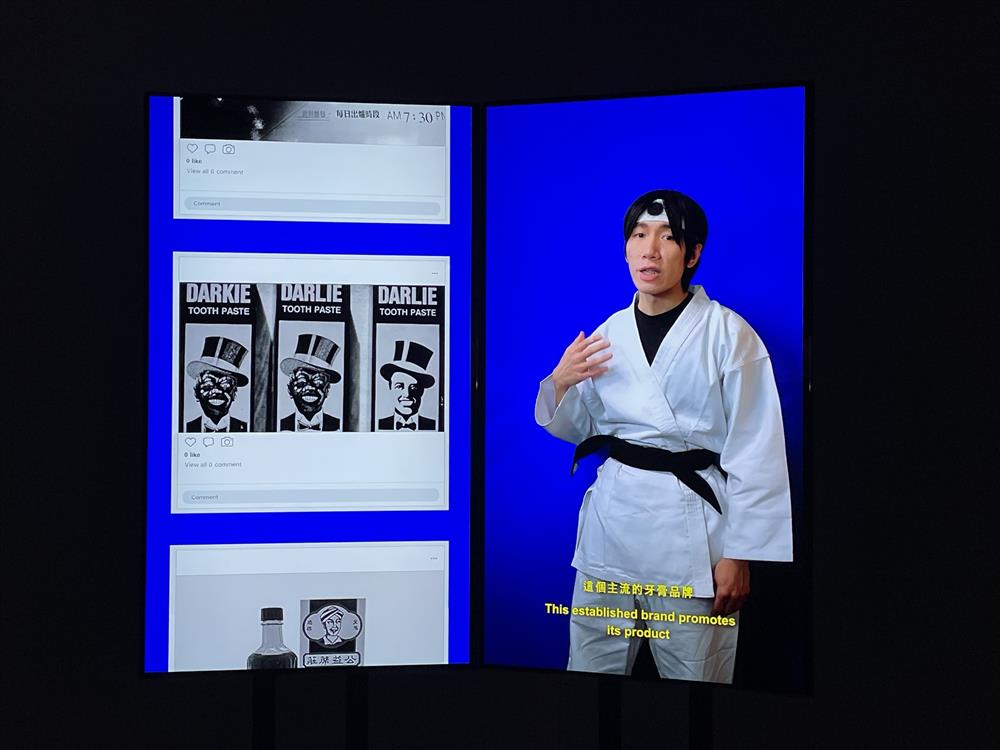

《功夫流感》

作品名稱來自美國總統川普(Donald Trump)在2020年競選演說中所創造的詞彙,「功夫流感」一詞隨後透過社群媒體迅速傳播,加深了西方世界因COVID-19疫情擴散,而對亞裔族群持有的偏見,如同「東亞病夫」一般成為帶有生理缺陷的種族想像。致穎在《功夫流感》中,採用表演式錄像手法,嘗試解構病毒、功夫—亞洲人刻板印象與影像的關聯性,並延伸探討了臺灣自身的種族歧視問題。

《信息》

作品呈現2組共8個被演算法屏蔽的字彙,尤其在疫情越趨嚴重時,中國主流社群平臺便開始封鎖與疫情相關的字彙如「口罩」、「封城」、「病毒」等,藝術家將這些字詞組以人工模擬數位圖像輸出的方式,橫向繪於圖紙上。

|

|

最後,來說說展覽的命名靈感,其取自義大利名導安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)作品《Blow-up》的中文譯名《春光乍現》,不僅汲取電影中探討拍攝者、被攝者間權力關係的想法,也以此開展,更廣泛地從器物、攝影技術、圖像史等概念進行思辨,從致穎的作品中,也可看見藝術家在觀察並反芻之後,以自身角度進行重新演繹的結果。有趣的是,展覽所探討的議題嚴肅,處理起來甚至有些棘手,但致穎卻在其中摻了些幽默,讓觀者領會到詼諧語調也能傳遞正經訊息,反過來說,凛然倒不見得誠懇,追根究底,重要的還是訊息的本質。

|致穎

目前居住於德國柏林和臺灣臺北,為「復興漢工作室」成員之一。常遊走於不同國家之間,作品亦受到不同文化和社會內涵所影響。致穎的創作不限定於任何單一媒材,諸如裝置、素描或是影像等,藉由不同的創作形式,試圖探究人類的生存狀態和所處環境間的關聯,以及藝術生產如何扭轉人類日常生活等種種課題。致穎曾參與許多國際性展覽計劃,如「2012台灣美術雙年展」、「2014上海雙年展:社會工廠」等,《總是春光乍現》個展則作為榮獲2019年「西班牙LOOP錄像藝術獎」後的計畫成果發表。

|總是春光乍現 展覽資訊

展期:2021年7月27日~9月19日

地點:台北當代藝術館實驗展場MoCA Studio

資料|台北當代藝術館MoCA

圖片|台北當代藝術館MoCA、izzie pang