藝術家段安國投身皮革雕塑30年,創作常以「人物」為主體,題材向百工百業致敬,也對精神領域、神明境界提出叩問,雕塑重點則聚焦於人體自然肌理,細細還原面部表情與身體肌肉表現。即日起至5月15日,台北boven café展出段安國《浮相》個展,集結藝術家9件精選作品,以及從未公開的2件全新創作,邀請觀者近距離觀察其作品中栩栩如生的雕塑細節。

從牛肉攤販開啟自學的藝術之路

段安國將自身對現世的觀察、所思所想,寄託於手塑皮革。過去,段安國在市場裡擺牛肉攤,這與藝術看似毫不相干的職業,卻為他奠定了創作基礎;原來,透過觀察市場裡來來往往的人潮,人們或悠閒、匆忙,或叫賣、喊價,那些為生活而鮮明生動的姿態,無形中成為段安國的創作靈感。

值得一提的是,段安國沒有拜師學藝,而是在市場一邊切牛肉、一邊研究肌理紋路,在家中也常常對著鏡子練習表情,透過不間斷的實驗,摸索出一套專屬的技法。而其皮塑技藝的特別之處,在於善用手部力量,精巧拿捏拉扯、捏塑皮革的力道,藉以成形一個又一個立體人偶及各式配件。

《浮相》背後意涵?又為何選在咖啡館展出?

由於段安國的靈感多源於對日常的觀察,再「轉化」成創作,策展團隊「三川工作室」聚焦於此,特以《浮相》為展名,點明藝術家以巧手呈現人世間情態的創作初心;展出地點選於boven雜誌圖書館的一樓咖啡館,是因咖啡館中的深刻交談,常能引發許多乍現靈光,而一尊尊皮偶正如同咖啡座上鄰人,各有深刻人生故事,靜待每一個觀眾的偶遇交流。

策展巧思、六大展區亮點一覽!

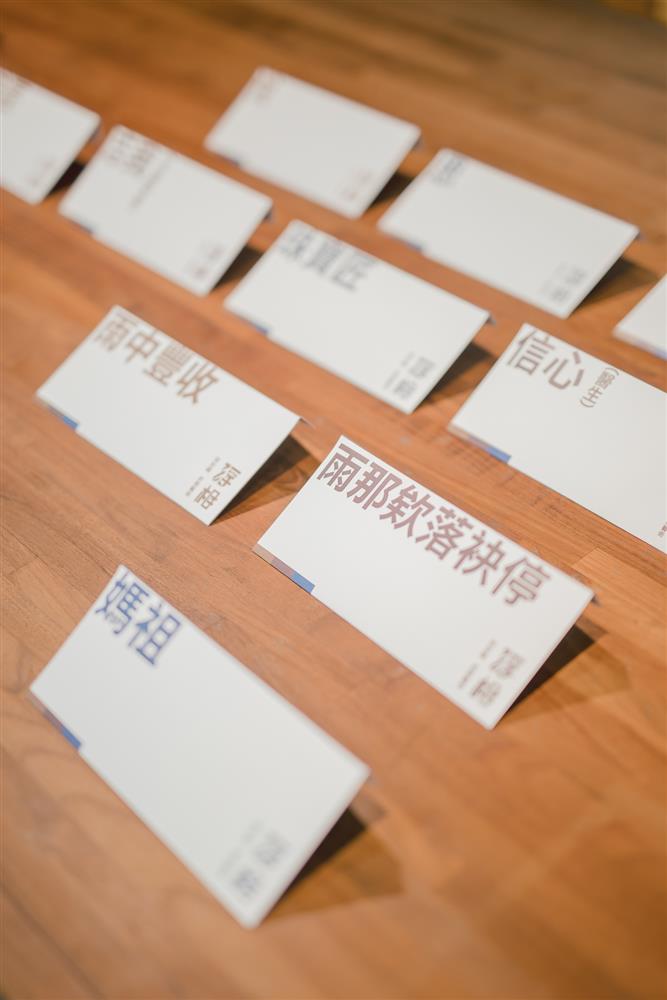

為增加展品與觀者的互動,三川工作室在展覽動線規劃方面「有坐有站」,觀賞形式多元;而每件創作旁僅標示作品名稱、尺寸,簡介則不直接露出,而是封裝於信封內,並集中放置於吧檯,引領觀者前往探索,閱讀每一封信裡蘊含的作品故事。

|

|

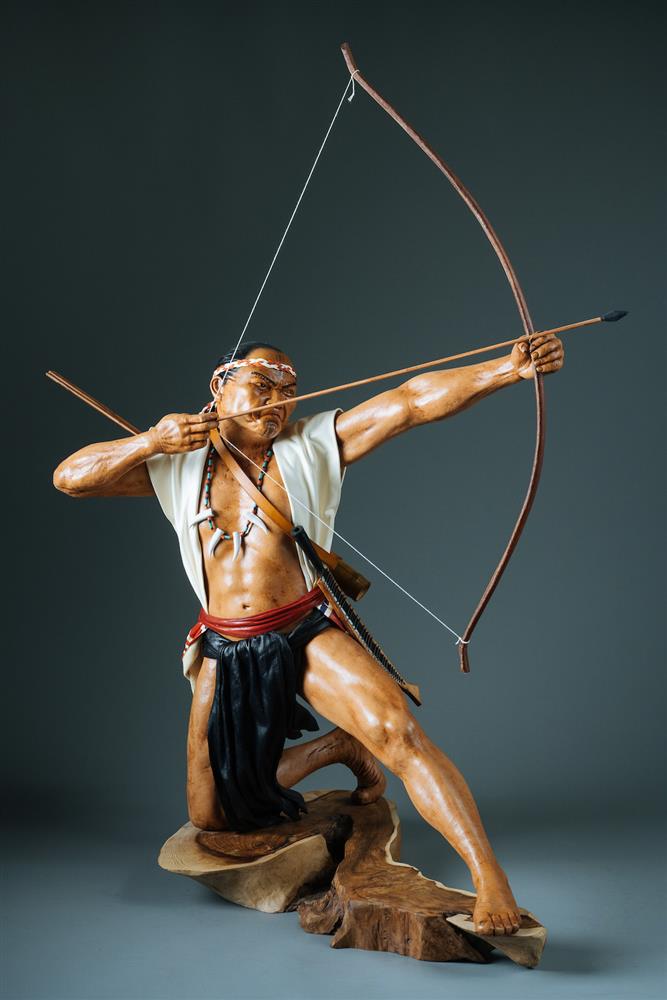

01. 射日傳說

展覽由此一原住民像為開端,段安國以皮革塑出了肉身形體的原始之美,從雙手張弛弓弦的動作、雙腿的跨步,呈現皮革所塑出的肌肉張力,並營造與大自然搏鬥的緊張氛圍。藝術家藉由勇士對抗太陽的勇敢精神,致敬原住民文化、神話傳說意蘊,並對後世傳達祖先對生活的「拚搏」精神,隱含積極、努力向上的鼓勵。

|

|

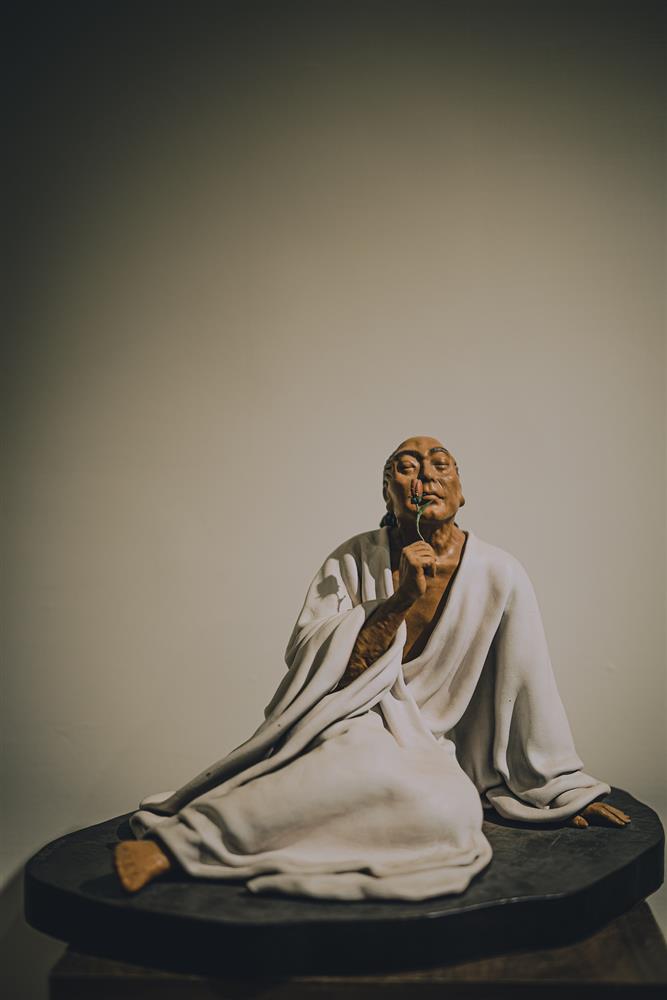

02. 表情系列

本區作品最富情緒感染力,觀賞重點除了人偶的面部表情,人偶「衣服皺褶感」更是體現捏塑手藝的功夫。段安國使用大張皮革讓罩衫質感一體成形,無論是胸前模仿布料垂墜的弧度,又或是順著肩型呈現袍服柔軟的質地,都栩栩如生。

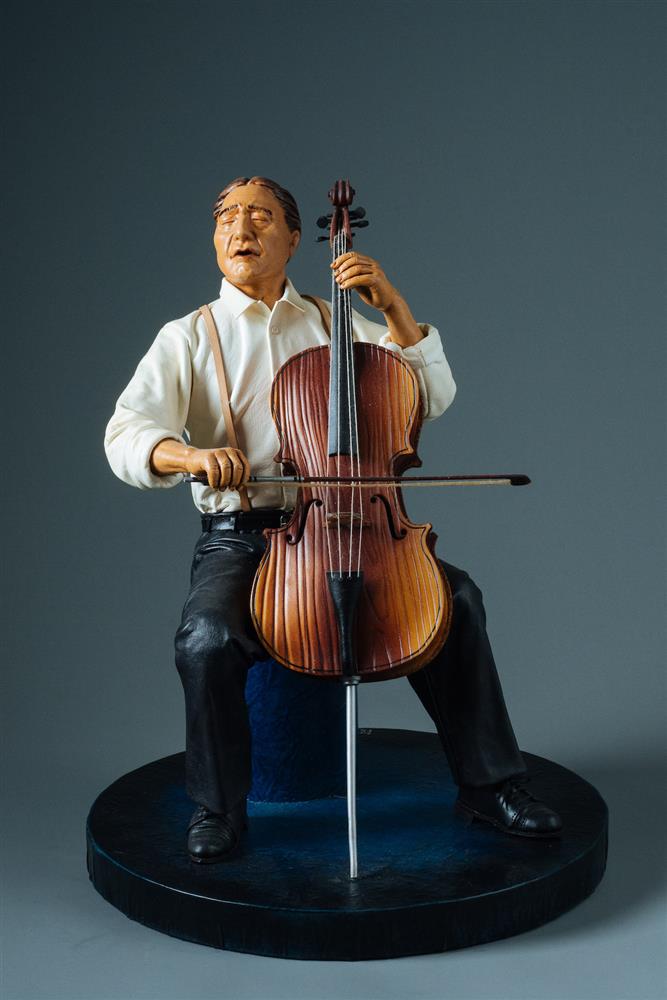

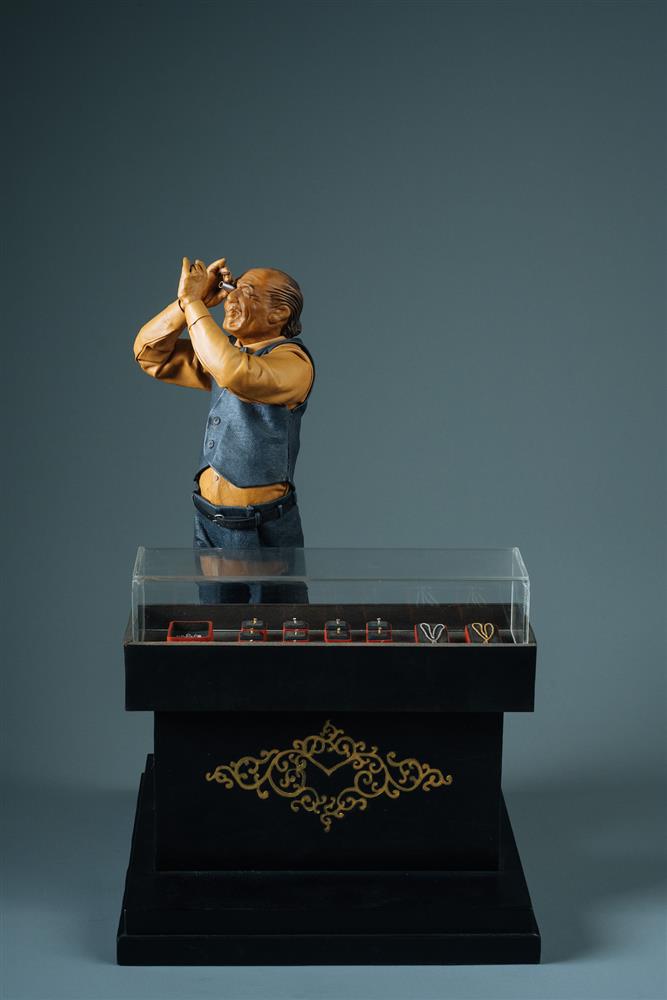

03. 百工系列

此區為本展核心,欲傳達「世人皆職人」的深意,並致敬在各行各業打拼事業的小人物。從〈珠寶匠〉、〈老鞋匠〉、〈忘我(大提琴家)〉,再到段安國首度曝光之作〈信心(醫生)〉,都等著觀者前來探索,正因有形形色色的職業,才能交疊出日常生活的厚度。關於全新創作的〈信心〉,是段安國在疫情爆發後有感,向醫護及對抗病毒的全體人民致敬,故以「胸腔X光片」為意象寄託情感,對觀者表達道:「雖然生活充滿許多未知的痛苦,但仍要積極治療、懷抱希望。」而此作有個隱藏小亮點在於醫師褲子,其使用30年的日本豬皮製成,質感細緻。

|

|

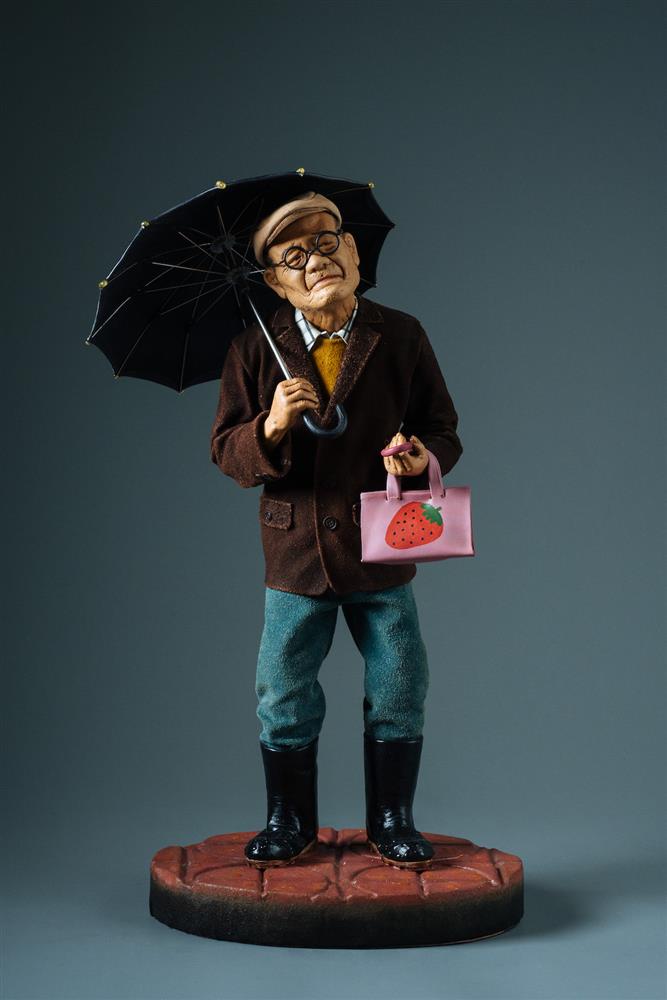

04. 三芝系列

段安國以一尊塑鋼土做的人偶為基底,以皮革繃塑出〈雨那欸落未停〉、〈雨中豐收〉兩款人像,為觀者拆解皮塑工藝的多變,一個母胚竟能塑出全然不同的人偶與氛圍。其中,〈雨那欸落未停〉的外套和褲子,是以二層皮(榔皮)加上特殊染法呈現「仿麂皮」質感,為一大觀察重點。

|

|

05. 媽祖

展覽最後,以神聖的全新作品〈媽祖〉收尾,段安國運用經年累月的純熟技巧,以及厚實有勁的雙手,繃塑出媽祖慈愛世人的面容,照看著展場內的人間百態。這一尊全以「白牛皮」製作的媽祖像,有別於傳統廟宇中的神像穿戴華麗衣袍,而以淨素典雅的溫暖紅取代。

06. 選書與影片

除了賞析作品本身,本展也透過跟boven雜誌圖書館合作挑選的書籍,以及段安國訪談影像,讓不同媒介述說作品意涵,使觀展體驗更加豐富。

皮革雕塑的工藝看點

立體皮革雕塑工序繁瑣,從使用塑鋼土來塑造模型,接著翻模、分模,完成人體基底模型後,真正的皮塑精髓才正要開始。首先,徒手對稍微濕潤的皮革進行拉扯、揉製、捏塑、繃模等處理,待皮模乾燥後,再對成形的立體皮革塑模進行細部「雕與刻」;最後,才進行各種物件組合、上色與配件製作。藝術家須深諳各種皮革材質、顏料染料的特性,才能讓成品傳遞出來的厚薄質感、氛圍、色彩、線條與張力,呈現恰到好處的美。

段安國《浮相》

展期|即日起至2022年5月15日 11:00~19:00

地點|boven café(boven雜誌圖書館一樓咖啡廳)

地址|台北市復興南路一段107巷5弄18號(忠孝復興站步行約5分鐘)

票價|150元,可觀展、兌換咖啡茶飲、半價進入B1雜誌圖書館

藝術家段安國X策展團隊三川對談場次|5月14日 14:00~16:00

資料、圖片|三川工作室