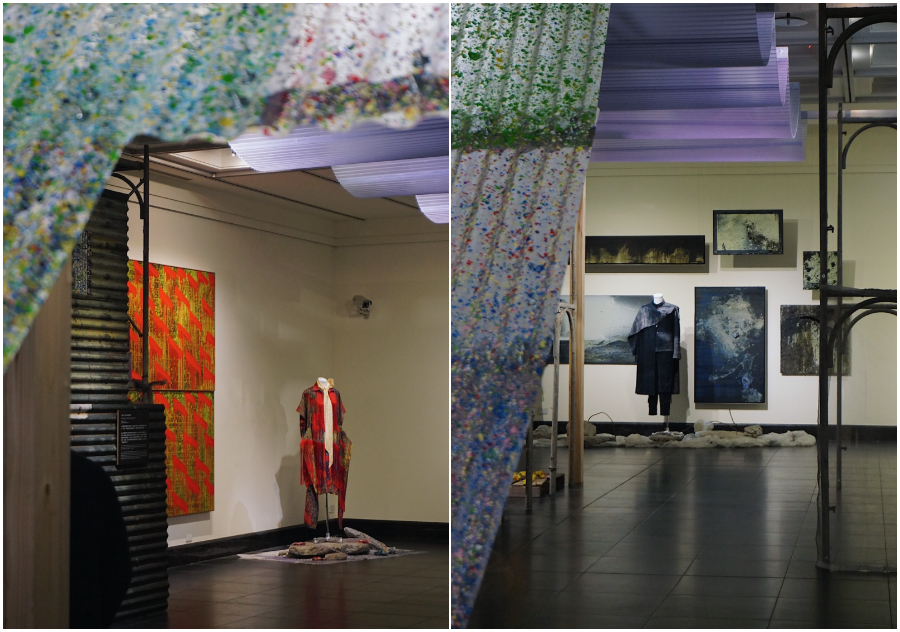

當藝術展間化身工地,鷹架、泡泡紙、裸露的木構充斥空間;平時作為建物補料的浪板,成為繪畫、服飾與空間裝置的創作媒材,會形構出什麼樣的展覽?現正於台中展出的《無名的繆思》跨界聯展,橫跨繪畫、建築及服裝領域,透過藝術家江賢二、建築師林友寒、時尚設計師周裕穎的三方合作,拾起來自建築工程或服裝製程的各式「廢棄物」或「瑕疵品」,如黑模板、半透明浪板、緹花布浮紗等,秉持著探索未知的精神進行創造,挖掘未知的美。

《無名的繆思》聯展:挖掘尚未能獲得目光的美

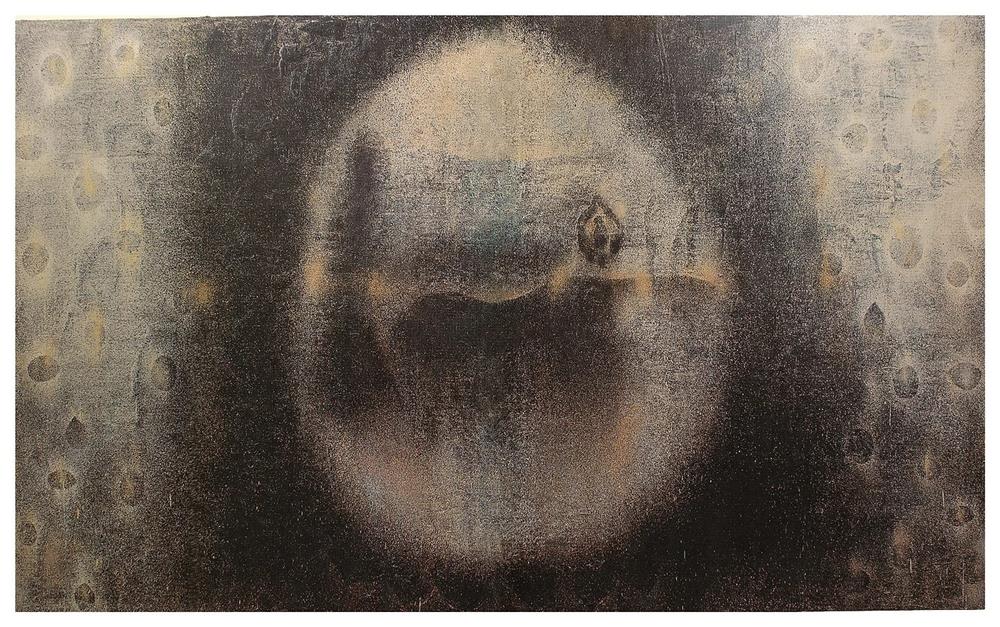

江賢二曾說:「藝術家不只要創作美,更要發現美。」而他長達六十年的創作生涯,也反映出對美不間斷的探尋,從紐約、巴黎時期色彩灰暗的「封窗之作」,著重於顏料層次與質感,凸顯藝術家認為美不必向外追尋、而要向內挖掘的信念;到闊別數十年回到台灣,重新展開對家鄉的探索,過程中尤其被龍山寺、保安宮等古廟吸引,當時創作的《百年廟》在用色上已可見些許光亮。

時序來到2008年,江賢二移居台東金樽,深受山海景致、明媚光線的啟發,終於尋得與色彩之間最適意的相處方式,創作出繽紛的《比西里岸之夢》、《乘著歌聲的翅膀》、《金樽》等系列,色彩就此在畫中迸發。

發現美的過程,充滿忽現的轉機,對江賢二來說,紐約、巴黎、台北、台東等城市間的轉換是轉機,這場聯展或許也是。拆解《無名的繆思》展名意義,「繆思」是掌管藝術與科學的女神,現今則代表著激發創作者靈感的人、事與物;「無名的」意指在主流之外,被認為和藝術無關的創作材料與手法,它們或許是未完成的、瑕疵的、廢棄的素材,比如為清水模灌注提供支撐的黑模板、作為建物補料的透明浪板、被紡織廠視為瑕疵的浮紗⋯⋯等,若換個角度看,「無名」也可以是未被發掘的潛能,這些素材所生成的美麗是未知的。而「無名的繆思」多來自創作者自身的生命經驗,以及對生活周遭的發現。

江賢二 X 林友寒 X 周裕穎〈無名的繆思〉:當建物補料「浪板」成為主角

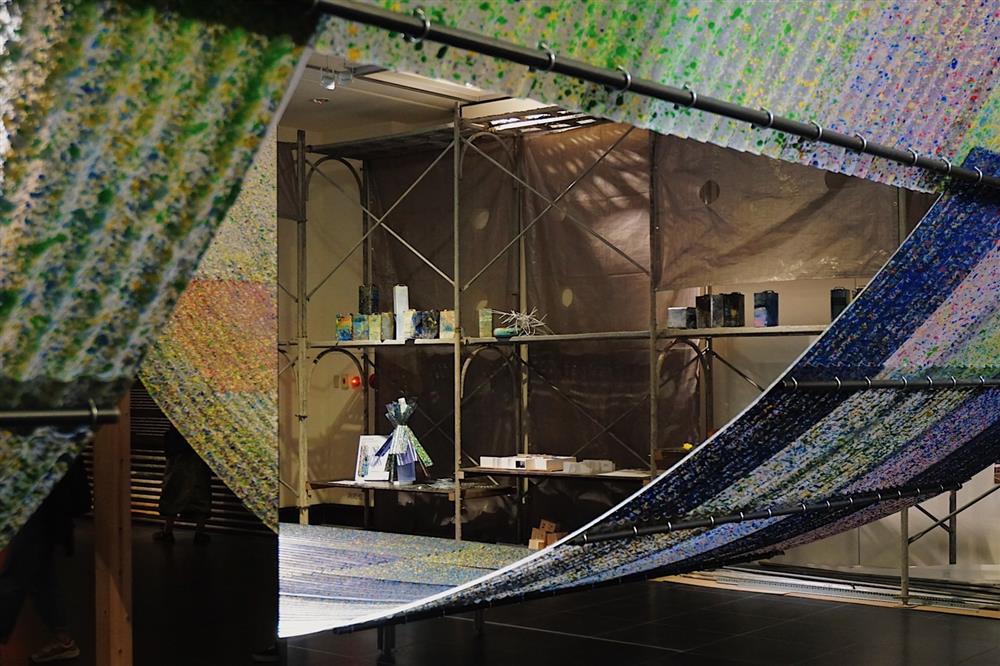

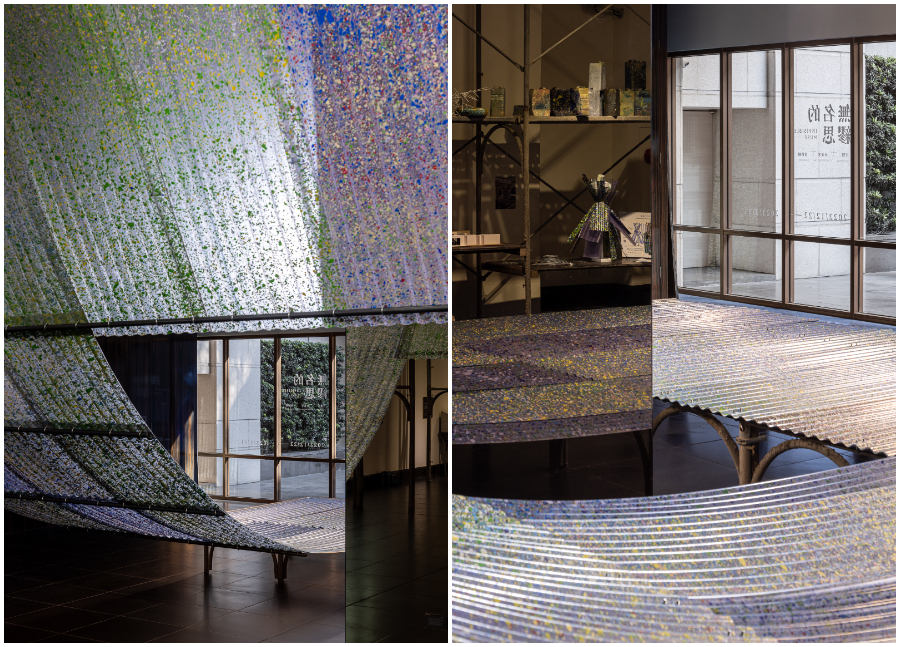

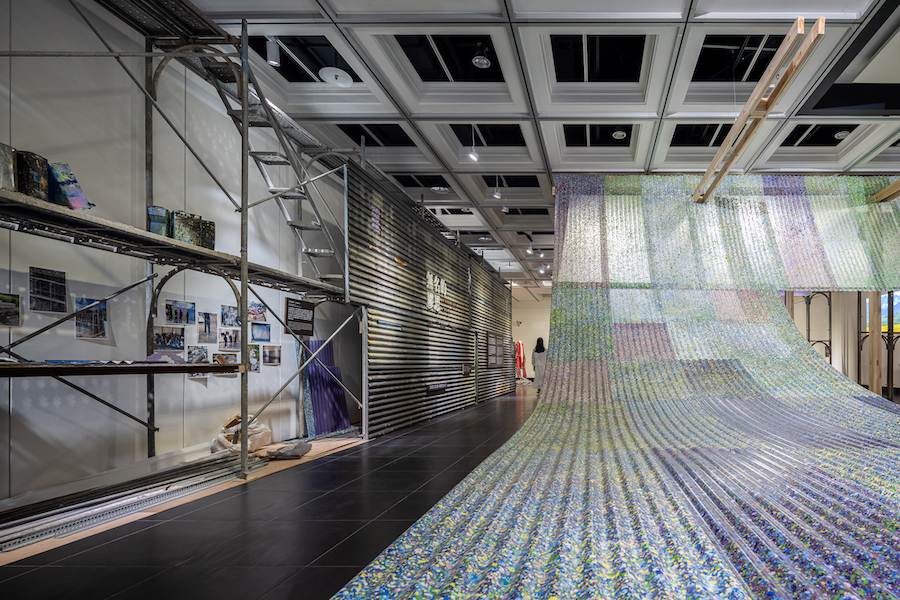

為了這場展覽,三位參展人——江賢二、林友寒和周裕穎以「浪板」為主要媒材,發展出名為〈無名的繆思〉的共同作品。藝術家如何駕馭非典型的工業建材並進行創作?建築師和時尚設計師又如何以空間、裝置和服裝為載體,與藝術家進行對話?創作過程饒富趣味和實驗性,沒人能預知最終成果。

也許你會好奇,工業材料無數,為何是浪板?原來在台東江賢二藝術園區的建造過程中,江賢二舊畫室的鐵皮浪板外牆被拆除,這些陪伴藝術家二十幾年的浪板,有著日曬雨淋、自然鏽蝕的痕跡,那無法經人為刻意再造的獨特質感和紋理,以及波浪般簡單、規律的詩意,令他為之著迷。於是,江賢二撿回將被丟棄的浪板,打造新作〈火與冰 Perish II〉,遠看如平面繪畫,近賞才發現有顏料、浪板碎片的立體深度。

有別於舊畫室拆除的鐵皮浪板,〈無名的繆思〉所使用的是「半透明浪板」,既有令江賢二著迷的詩意,也有林友寒追求的「透光性」,身為建築師,他平時接觸的建築材料厚實沈重,因此這回創作裝置,想呈現打破建築意象的通透效果。

藝術家江賢二|首次挑戰半透明浪板,點墨繪出台東山海

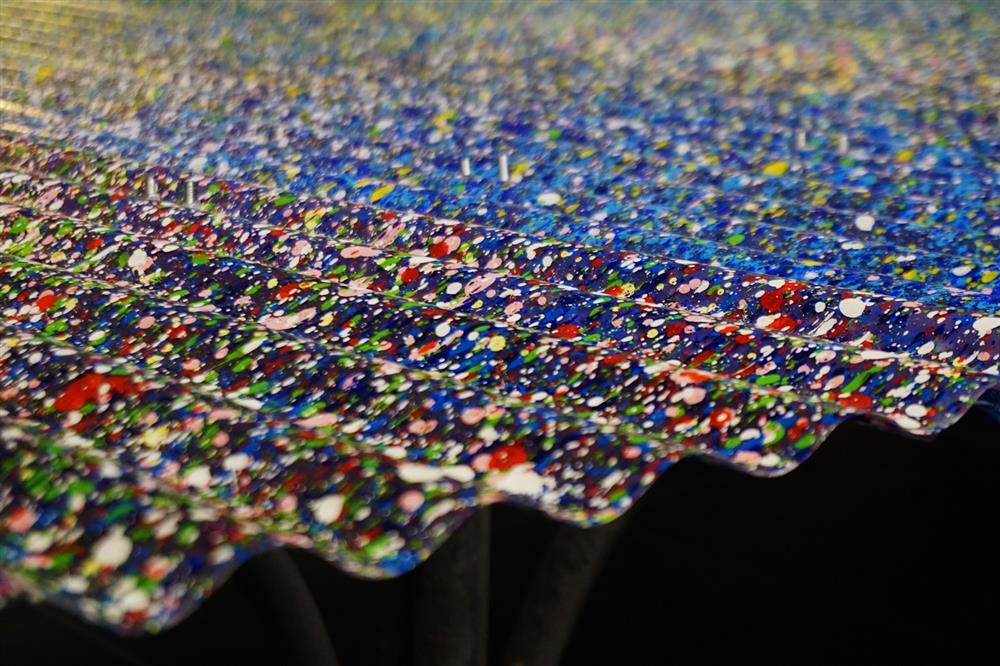

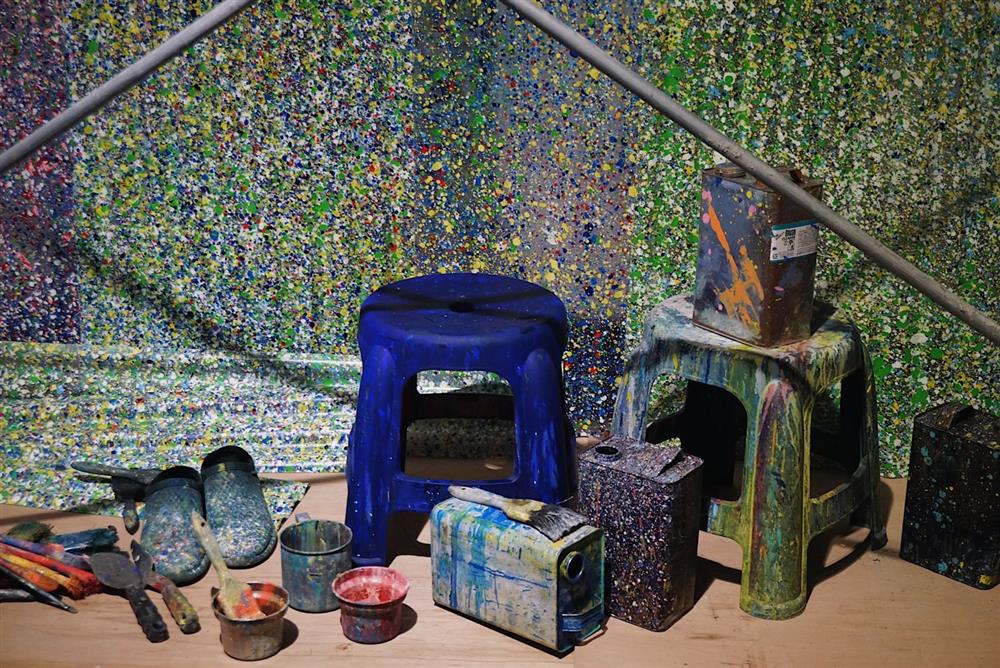

融入作品的所有浪板,都先由江賢二透過「點墨」的方式創作出如海浪、夕陽般的美麗漸層,過去雖有以鐵皮浪板創作的經驗,但半透明浪板對他來說是第一次。經過不停試驗,江賢二終於得到理想色彩是由7、8層顏料堆疊而成的結果,對他來說,更少或更多的顏料層次都是不成功的嘗試。

建築師林友寒|以浪板形構空間,提供仰望、穿越等觀看方式

浪板送到建築師、服裝設計師手中,展開了截然不同的旅程。林友寒以約70片浪板,建構起坡狀的傾斜裝置,呈現對台東山海的想像,也為觀者提供平視、仰望、俯瞰、穿越等多種觀看方式。這看似自由、隨機的形態,其實藏有材料的限制與組構的邏輯。

過程中,林友寒無法事前得知江賢二作畫時所用的顏料色彩,一批一批浪板送過來,有山林的綠、海洋的藍、繁花的多彩,考驗現地拼裝成畫的美感。組構上,僅簡單以木構為支撐、用金屬零件做水平串接,垂直向則沒有另外膠合或鎖件,只仰賴浪板本身的波浪疊合,既保留了江賢二點墨浪板的視覺完整性,也發揮了浪板的材料特質。

服裝設計師周裕穎|跳脫慣常手法,用硬媒材呈現柔軟質地

在周裕穎手中,浪板被裁剪後與複合媒材拼接成為禮服,並以鐵絲縫製、綴上金屬扣眼,透過「硬」媒材表現布料般的「柔軟」質地。有趣的是,最終成品使用的「裁切浪板」做法,並不是周裕穎的第一個念頭。

對服裝設計師來說,打板、縫紉是最習慣的手法,一開始周裕穎也順應著習慣去做,嘗試用熱風槍為浪板形塑出符合人體的線條,卻以失敗告終;於是思考,若拋開順應創作者個性的做法,轉而順應「材料的個性」發展創作,會不會是更好的手法?這也讓他想起過去拜訪江賢二藝術園區時,發現江老師已很少拿起畫筆創作,而是讓顏料在畫布上恣意流動,跳脫慣常,探索創作手法上的突破,啟發了周裕穎將浪板化為裁片、以金屬取代柔性布料的做法。

周裕穎 X 江賢二:以服裝轉譯抽象畫,挖掘「瑕疵」潛藏的繆思

〈台灣山脈〉顏料 ⇌ 浮紗

不只〈無名的繆思〉,江賢二與周裕穎、藝術與服裝的激盪,也可見於展間的其他作品中。在〈台灣山脈〉畫作中,江賢二透過明亮色彩的堆疊,抽象式地重現日光照耀山地的磅礡樣貌。為轉譯本作,周裕穎利用「緹花」讓繪畫中的線條變得更為精緻、立體,最終選擇了被紡織廠視為瑕疵的織法——浮紗,重現畫作中的光影軌跡。

〈金樽/春〉紙團與油彩 ⇌ 烏干紗與油彩

結合油彩、紙材與金屬網的〈金樽/春〉,以沾上油彩的紙團為創作媒材,源自江賢二在作畫時的發現——即使油彩顏料不在畫布上,而是隨機地交疊、渲染於擦拭紙上,仍保有純淨的美麗色澤,於是著手以紙團發展創作。為了重現〈金樽/春〉中輕盈、蓬鬆的質感,周裕穎選用薄透的烏干紗,用手搓揉出細緻紋路,並一朵一朵地沾染顏料、縫綴於大衣,復刻了江賢二偶然生成的紙團創作,也將無意的生成轉換為精心的設計,形成有趣的「還原」,回應了繆思的交換與啟發。

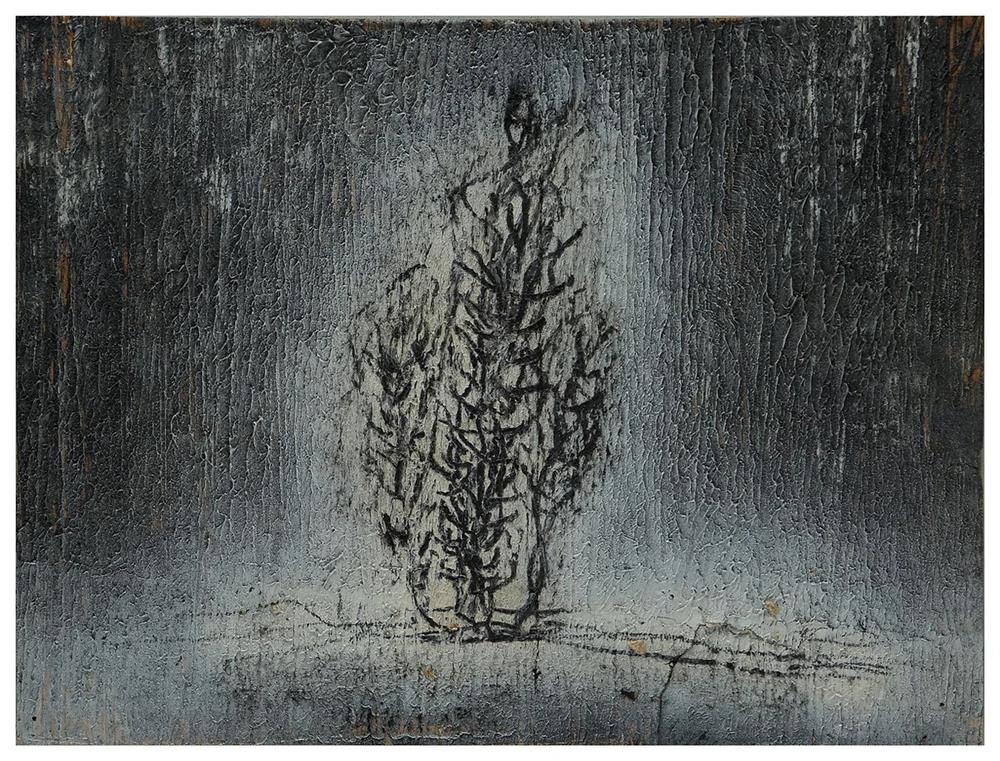

〈淨化之夜〉鐵絲與白漆 ⇌ 吐司包裝束帶

靈感源自荀白克名曲〈昇華之夜〉的作品〈淨化之夜〉,是江賢二自1965年延續至今的系列創作,少年的他以荊棘、空洞的眼神表達對未來茫然;如今年過八十,則為廢棄鐵絲噴上白漆並彎折成為創作媒材,打造同樣名為〈淨化之夜〉的立體裝置,數十年前畫中的荊棘藉由鐵絲轉化為立體,如尖刺般扎心,背景襯以馬勒〈第五號交響曲〉第四樂章,360度緩緩轉動,傳達了極為強烈的精神性。

追尋藝術之路對江賢二來說猶如內觀,內心曾擔受無數的苦與挫敗,但他仍以「淨化」為永恆的信仰,相信藝術可以淨化世界,〈淨化之夜〉陪伴藝術家從年少走到年邁,早已是體現其內在心境轉變的重要之作。

周裕穎如何再詮釋本作?其以黑色西裝與高領洋裝為基底,利用日常生活中常見的吐司包裝束帶取代鐵絲,象徵著因為人生的淬煉,唾手可得的素材都能成為繆思存在的起點,頗有見山不是山的意趣。

林友寒 X 江賢二:棲居東海岸的藝術交流所——江賢二藝術園區

若要深究是什麼成就了《無聲的繆思》,位於台東金樽的江賢二藝術園區必然名列其中,且佔據重要位置,包含浪板成為媒材的靈感、展間中許多再利用的擺飾,以及三位參展人之間所激盪出的火花,皆源自於此。

現正興建中的園區,由林友寒操刀建築設計,他以江賢二的立體雕塑作品〈13.5坪〉為構想,思考鋼塑成為空間的可能性,並將台東的自然景致與氣候納入考量,將園區建築自然地置放在金樽的生態環境當中,讓建築成為一件巨大的藝術雕塑,傳遞著江賢二作品與創作信念中的精神性。

同場加映|林平 X 三位參展人的對談

前文曾提及,《無名的繆思》可以說是江賢二探尋美的過程中忽現的轉機。若林友寒非操刀江賢二藝術園區的建築師,周裕穎不曾在2020年步入北美館、邂逅當時正在展出的《江賢二:回顧展》,那這場在幽暗處發現美的實驗是否會發生?而瑕疵成為藝術媒材,比如周裕穎在〈金樽/春〉所使用的烏干紗,外型恰如江賢二作畫時用來沾上油彩的紙團,是不是也能視作一種美好的巧合?

瑕疵是一種「因緣際會的美」

關於巧合,前北美館館長林平在《無名的繆思》展覽座談會「曠地誌」上提出了很有趣的觀點,「東方人常很講求緣分,西方講求理智,直到達達主義時的機會法則(Laws of Chance),才發現『因緣際會』的美,就像江老師近期常不以畫筆創作,而在巨大的工作桌上,不停擺動畫布任顏料流動,直到滿意為止,它沒有定律、沒有密碼。」也如總被紡織廠認為是瑕疵的浮紗,正好遇上了這場展覽、撞見周裕穎的發現,形成一種彷彿未有安排的巧合之美。

用瑕疵創作的經歷

座談會上,三位參展人也相繼提出以往將瑕疵融入創作的做法,舉凡江賢二嘗試以「多拼」呈現單幅畫作,這並非為了追求大尺度,而是刻意不順利、破碎的美感實驗;林友寒在德國的第一個建築案子,是一座位在碼頭與胡桃木森林之間的售票亭,為了呼應胡桃木的棕色,決定以銅作為主要媒材,但工廠送來的「標準銅材」都不符合他的理想狀態,直到某天發現瑕疵品背後竟有綠、棕交錯的獨特紋理,便開始到工廠搜集這些「不及格」的金屬打造亭子,開啟了從「未能達標的材料」找到創作價值的探索;而周裕穎除了經營JUST IN XX之外,也成立永續時尚支線品牌Luxxury Godbage,專門蒐集舊衣、二手玩具、邊角料等,透過手工拆解、縫製與拼接,讓廢棄物成為獨特的服裝創作。

是什麼成就了「再造」?創作者的惜物之情

而所謂的瑕疵、廢棄物,又能推演至更宏大的「浪費」議題。事實上,無論是藝術創作、建築工地或服裝產業,都是極度浪費的,過程中會產生許多因不合乎標準而作廢的邊角料;當創作者身在其中久了,這些不完美與無用,反而成為繆思潛藏之處,出自惜物之情、亦源自創作渴望的「再造」於焉而生,如同江賢二、林友寒和周裕穎,他們憑藉一己之「術」將瑕疵轉化成「藝」,賦予物品第二生命。

無論是現場展出的作品,又或是由浪板、鷹架、裸露木構、運送作品時所使用的包材⋯⋯等廢棄物與現成物所建構的展場,都存在著不完美之美,處處藏著創作者埋下的無名繆思,待觀者挖掘,開啟下一個繆思自無名成為主角的輪迴。

《無名的繆思 INVISIBLE MUSE》 江賢二+林友寒+周裕穎 跨界聯展

展覽日期|2022年12月22日~2023年3月11日

展覽地點|THE 201 ART 順天建築.文化.藝術中心

展覽地址|台中市西屯區文心路二段201號B2

營業時間|週二至週六 10:00~18:00

資料、圖片|THE 201 ART 順天建築.文化.藝術中心

部分攝影|izzie pang