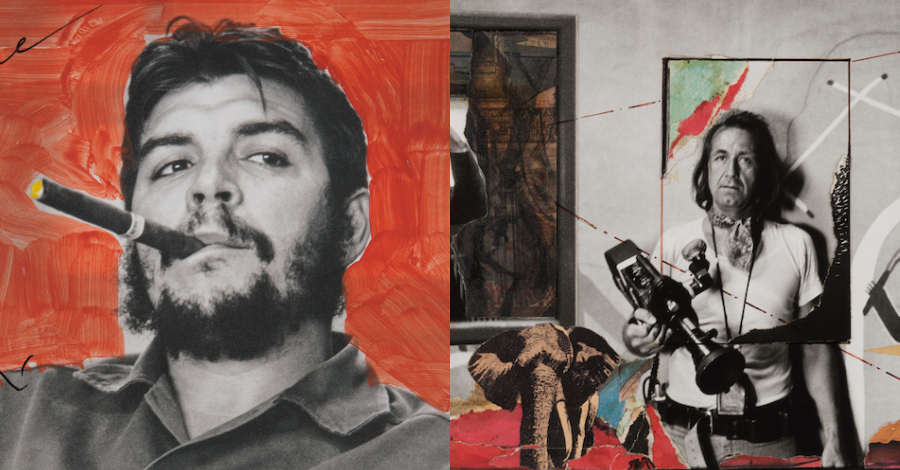

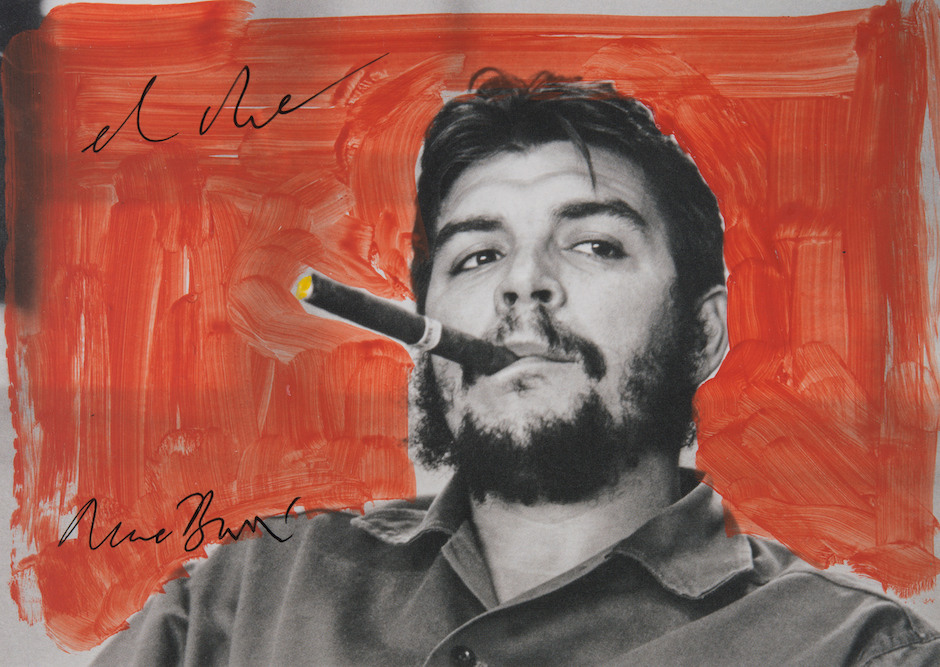

一張切・格瓦拉叼著雪茄、眼神望向鏡頭他處的照片,在這位革命領袖逝世後躍上各大媒體,成為全球現象級標誌,也讓攝影師勒內.布里(René Burri)的作品進入世界視野,為其見證20世紀動盪歷史的攝影旅程再添傳奇色彩,而他也從紀錄傳奇的幕後角色,逐步成為攝影領域的傳奇之一。

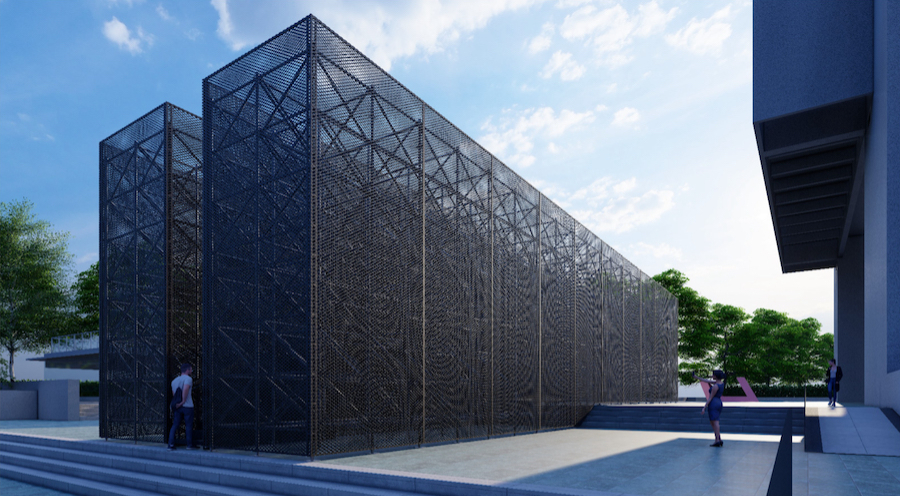

關於他的生命故事、創作生涯與攝影美學,都被濃縮在北美館《勒內.布里:視覺爆炸》展覽當中,展場由12個「焦點」展區串連成線,並結合「雙軸線」的策展手法,展陳500餘件作品與文件檔案,包含古董照片、底片印樣、影片、手工書、筆記、書信、拼貼、水彩等,多為原作與真跡。親臨現場,觀者不僅能親賞勒內.布里的攝影作品,亦可從他生活中信手拈來的多元創作中一睹其藝術風采。

台灣、瑞士跨國策展

《勒內.布里:視覺爆炸》由北美館攜手與勒內.布里關係緊密的洛桑愛麗舍攝影博物館(Photo Elysée)製作,並由兩位專業不同的藝術工作者擔綱策展,其中馬克.多納迪尤(Marc Donnadieu)本身就是經驗豐富的策展人,另一位梅蘭妮.貝特里西(Mélanie Bétrisey)則為專業研究者,策展前費時五年閱讀、梳理藝術家的檔案,並從中找出有趣的軸線與焦點成為展覽的內容組成。

當代最具影響力的攝影師之一——勒內.布里

⭔ 以鏡頭捕捉二戰後歷史與社會紀實

作為攝影記者踏遍歐洲、中東、美洲、日本與中國的勒內.布里,在60年的職業生涯中皆處於全球歷史前線,以冷靜目光捕捉20世紀後半葉的重要國際事件場景,舉凡1956年第二次以阿戰爭、1985年中國共產黨長征五十週年紀念、1989年天安門廣場示威與柏林圍牆倒塌等,都是藝術家曾親眼見證的歷史節點;他也關注大時代下的人事物變遷,比如1955年報導蘇黎世聾啞兒童特殊學校、1962年研究出版的《德國人》(Die Deutschen)紀錄德國二戰後人民建構新身份的過程,流露著濃厚的人文關懷。

⭔ 寫實之外的高度藝術性

除了紀錄歷史以外,勒內.布里也在科技飛速發展的時代中反思攝影的存在,紀錄之餘,也為自己拍下的照片揉入濃厚的藝術性,當中可見電影、繪畫、平面設計對其創作的深刻影響,他透過不停地自我思辨、著手實踐,逐步從一名以再現現場為首要任務的攝影師,蛻變為富原創性的攝影藝術家;許多傳奇人物如藝術家畢卡索、建築師柯比意、導演黑澤明,都曾是他鏡頭下的主角。

《勒內.布里:視覺爆炸》3個策展亮點

勒內.布里本身的影響力與美學魅力固然是本展的一大吸引力,但在策展上也有許多亮點讓人捨不得錯過。

⭔ 北美館寬敞展間賦予策展更多想像空間

首先,《勒內.布里:視覺爆炸》是藝術家於2014年辭世後的亞洲首次回顧展,過去回顧展也曾於瑞士洛桑展出,但這回北美館的場地比當時大上一倍,為策展團隊帶來更多發揮空間,且勒內.布里的攝影生涯橫跨60年,留下的作品、文件與檔案極多,策展人梅蘭妮.貝特里打趣地說,策展過程的幸是檔案海量、不怕展覽內容不夠豐富,但不幸也在於此,因為要割捨的精彩作品非常多,不過北美館這回展出的內容絕對紮實。

⭔ 12個「焦點」X 生命與創作並行的「雙軸線」敘事

再來,全展共分為12個從藝術家生平淬煉出的「焦點」,如電影、切・格瓦拉、馬格蘭攝影通訊社、電視、拼貼等,並以這些關鍵字為展區命名。

每個展區所涵融的「雙軸線」敘事也很有意思,其中「生命軸線」以線性展示,展品皆以白色相框包覆,搭配上重要年份的標注,引領觀者深入認識藝術家;另一條「焦點軸線」則與前者相輔相成,聚焦於以上提到的12個關鍵字,展場背景以類似壁紙的圖像襯底,上頭散落黑色相框展品,表達策展人對藝術家的洞察。

⭔ 邀請觀眾走入藝術家的檔案裡

更有趣的是,兩位策展人刻意不在展品旁掛上標註圖說、年份的標示,希望讓觀者化身剛收到檔案的研究員,在手邊沒有太多線索的情境下觀察、思考,投注時間梳理想法,彷彿「走進」藝術家留下的檔案當中;不過,展覽入口處擺有展覽手冊,裡頭會有詳細的焦點介紹、展品圖說,協助觀者了解展覽內容,記得一定要索取!

再仔細看標示展區名稱的圖樣,會發現它像一張大大的便利貼,原來這呼應著勒內.布里生前整理作品時良好的分類習慣,這是策展人在研究檔案時的發現,也希望藉這小巧思介紹給觀眾。

6大展間、12個焦點展區亮點整理

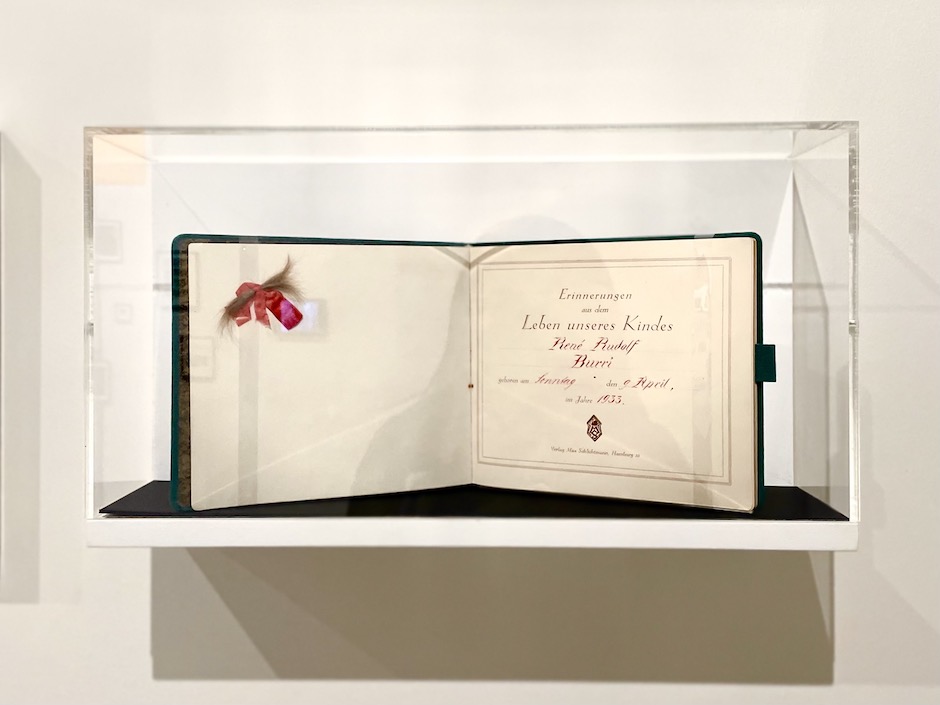

⭔ 電影|最初的熱情所在

開頭的「電影」展區標示了勒內.布里的生命起點以及少時的熱情所在,展覽的第一項展品就是他的出生證明,上頭還黏著一絲嬰兒頭髮;與之相對的則是藝術家與電影之間的淵源,因少時著迷於尙・雷諾瓦的戰後義大利電影、卓别林默片等,一顆以電影為志向的種子埋在心中,但一次參訪蘇黎世工藝美術學院(Kunstgewerbeschule Zürich)的經驗,讓他決心入學修習攝影,展區中作為背景圖的這座攝影棚,就是勒內.布里投入專業攝影的濫觴。

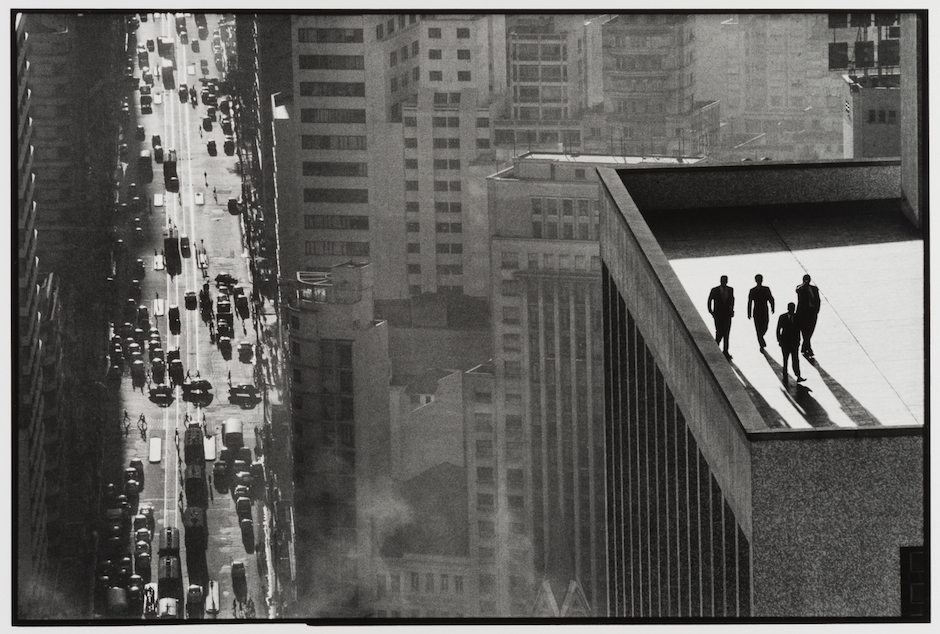

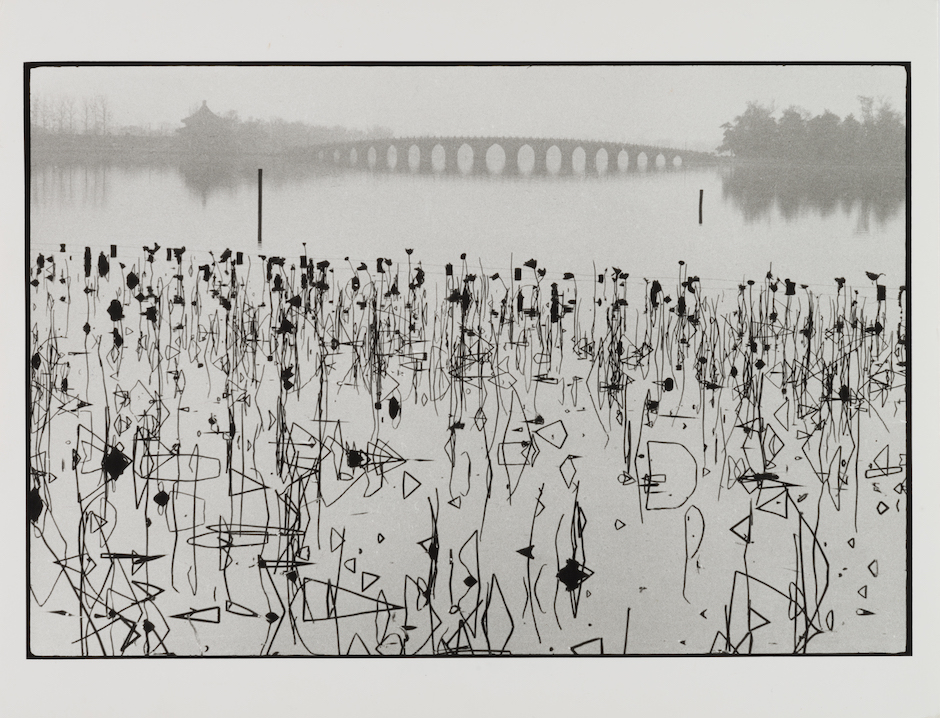

⭔ 結構|3大攝影美學特色

不過,電影並未從他的生命中消失,擁有電影既視感的的表現手法仍常見於其創作當中,步入下一個展區「結構」了解更多。這裡展現了策展人作為觀察者所梳理出藝術家的3大攝影特色,即使勒內.布里一生都不願被貼上標籤,但從其作品中仍能看出連貫的風格,他像是對這些手法著迷般地一用再用,分別是雙平面、鮮明的光影對比、如電影鏡頭語言般清晰與模糊的前後景戲法。

策展人梅蘭妮.貝特里導覽時分享了很有趣的小故事,其實「雙平面」類別中的其中一張照片,並非在按下快門時就生成,而是勒內.布里在暗房裡用兩張負片做出來的,這對不愛後製的他來說非常罕見,也讓這張照片尤其特別,這邊先不爆雷,看展時不妨仔細看看到底是哪一張!據說勒內.布里在為出版物選擇封面時,曾拿這張照片詢問好友布列松(Henri Cartier-Bresson)是否適合,就連這位攝影大師也沒發現這張照片被動了「手腳」。

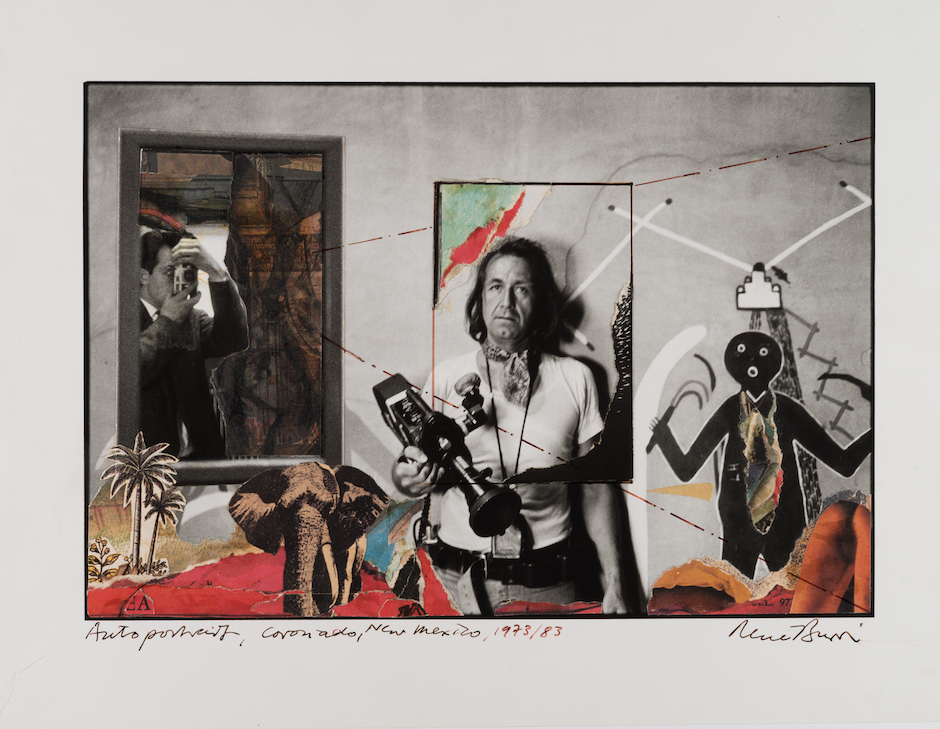

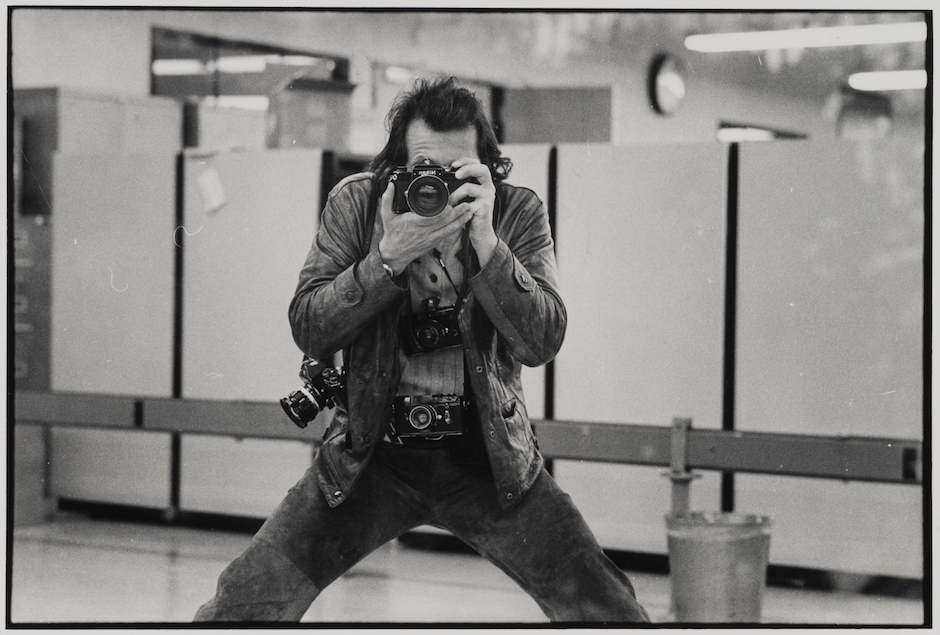

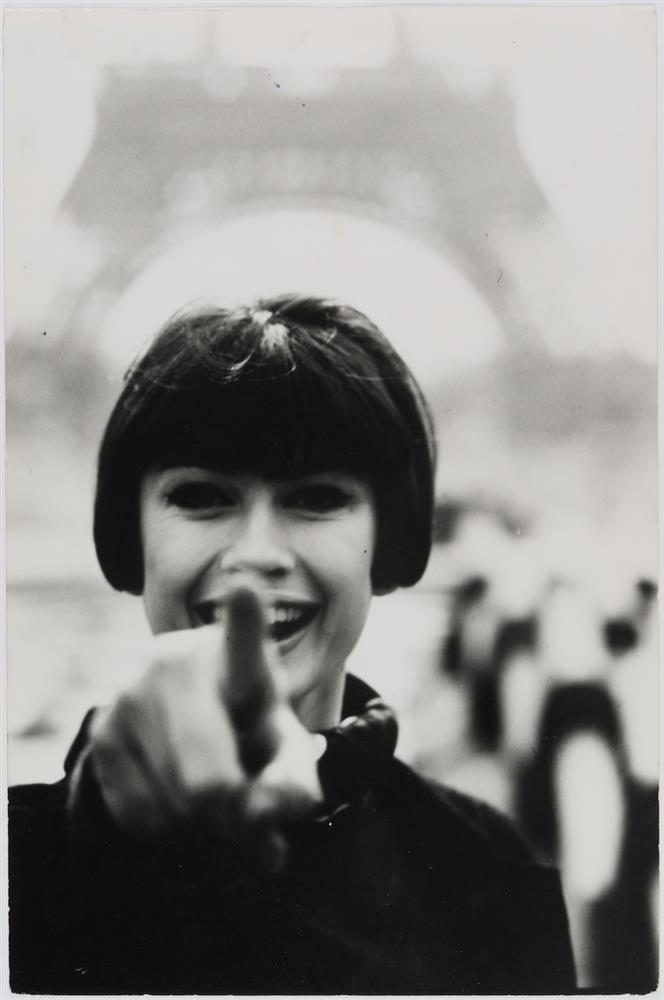

⭔ 我與他者|攝影師變身

勒內.布里喜歡作為拍攝者,也樂於當被攝者,時常化身各種角色、特意擺拍後留下自拍,也在走訪世界各地的過程中,將相機交給剛拍攝的對象,邀請對方為自己拍照,有時甚至會將拍立得留下作為「紀念品」,像是種另類的交流與道謝方式。在名為「我與他者」的焦點展區中,得以窺見勒內.布里在這些作品中留下的身影。

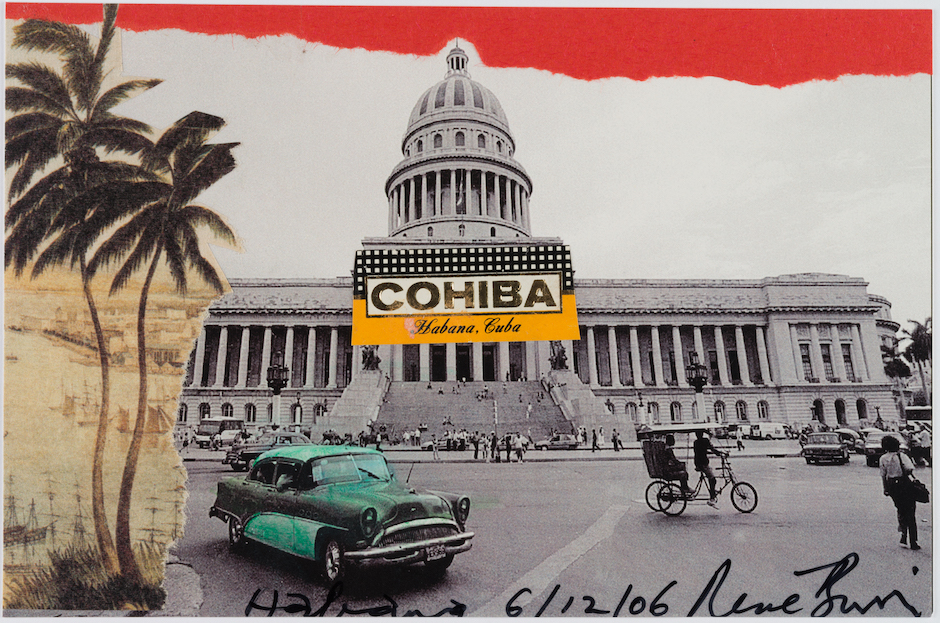

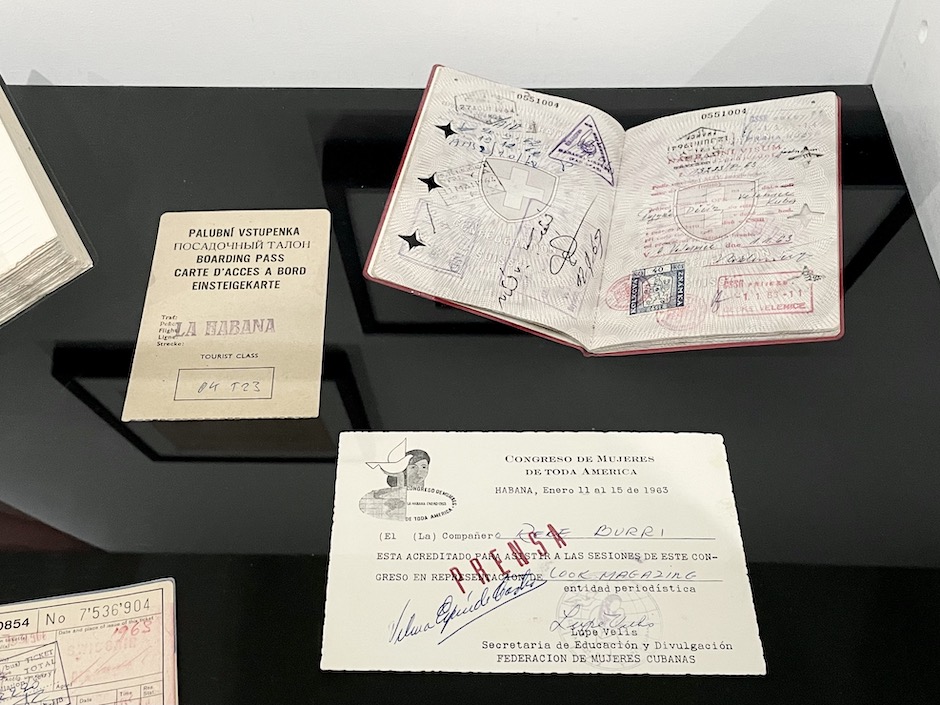

⭔ 切・格瓦拉|揭秘拍下傳奇照片的幕後歷程

本區出乎意料地並未以最直白的手法展出《抽雪茄的切格瓦拉》(Che with Cigar),反倒聚焦於這張經典照片背後的故事,帶觀者穿越時空看勒內.布里拍下這張照片時經歷了些什麼?當時讓他得以飛到古巴哈瓦那拍攝的護照、數十張底片印樣都在現場。

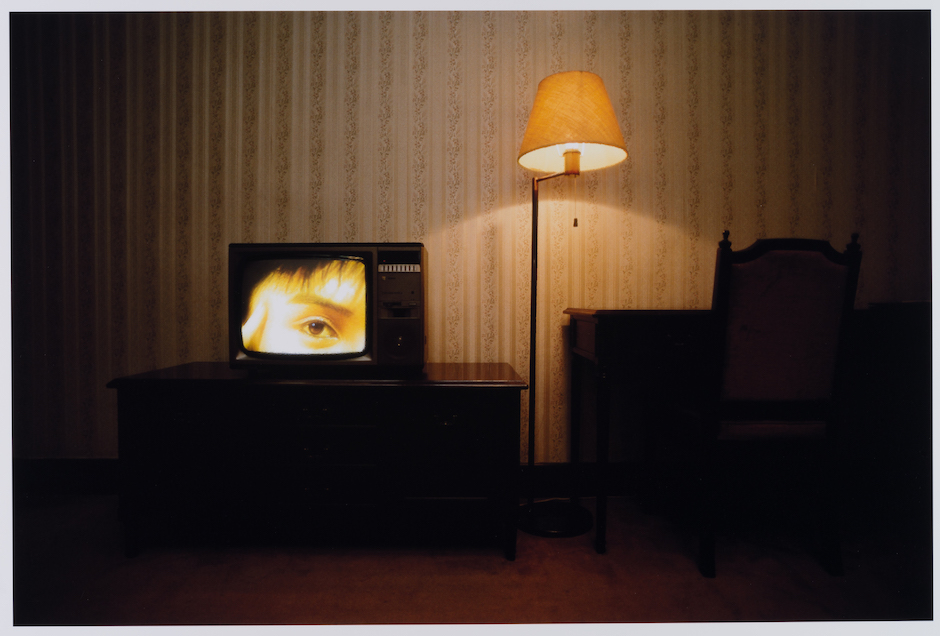

⭔ 電視|從紀錄轉為創作的生涯轉捩點

接著我們將進入下一焦點——「電視」,看藝術家攝影生涯中的轉捩點。為何以「電視」為展區命名?1959年,勒內.布里被派往雅典拍攝東正教總主教馬卡里奧斯三世,當他已筋疲力盡、卻還忙著為剛拍下的照片下標題時,電視已經在播放相關畫面,這件事轉動他重新思考「攝影」意義的開關,並意識到攝影師不能只是單純記錄眼前的畫面,而要捕捉現場「特定時刻」且別具意義的狀態,進而成為一名「作者」,而不只是單純的紀錄者,這間接影響了他日後在攝影作品融入繪畫、拼貼、排版設計等元素進行再創的創作手法。

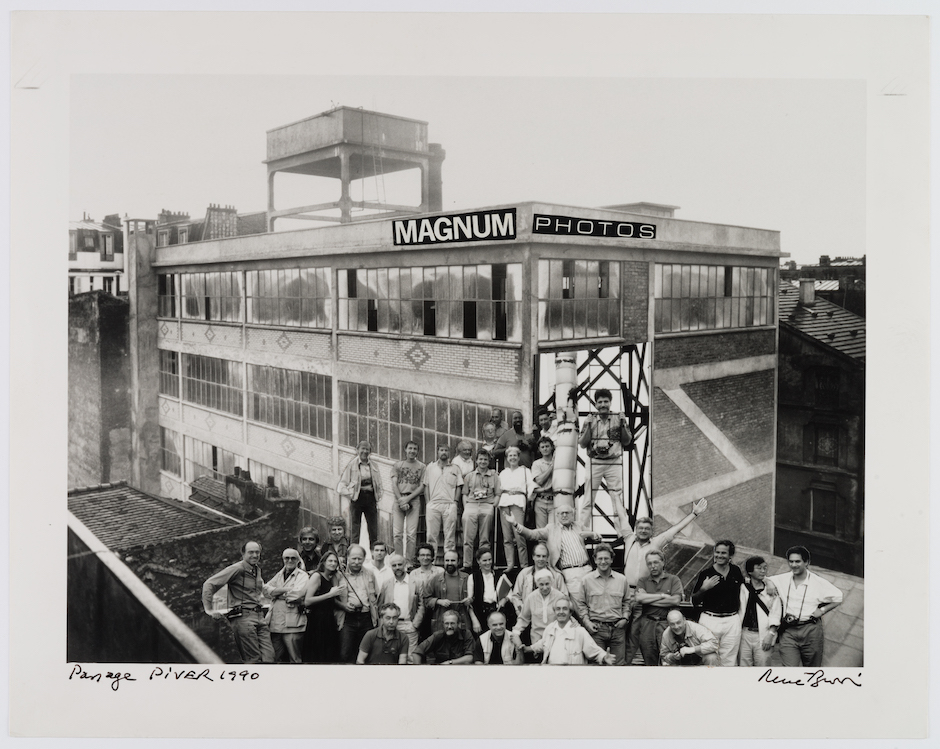

⭔ 馬格蘭攝影通訊社|以攝影紀錄社會真實

與「電視」位在同一展間的「馬格蘭攝影通訊社」焦點展區,則講述了藝術家生涯早期的另一個轉折點。1955年,勒內.布里在《科學與生活》發表了一系列紀錄蘇黎世聾啞兒童學校的照片,他帶著這些照片前往巴黎,拜訪由一群知名新聞攝影師創立的馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos),台灣觀眾熟悉的布列松以及曾參與報導西班牙內戰、二戰歐洲戰場等關鍵戰役的羅伯特.卡帕(Robert Capa)皆為成員,最初成立是為了忠實呈現二戰後社會的影像紀實;同年,勒內.布里加入,並在4年後成為正式會員,後續發表的攝影作品也體現了濃厚的馬格蘭精神。

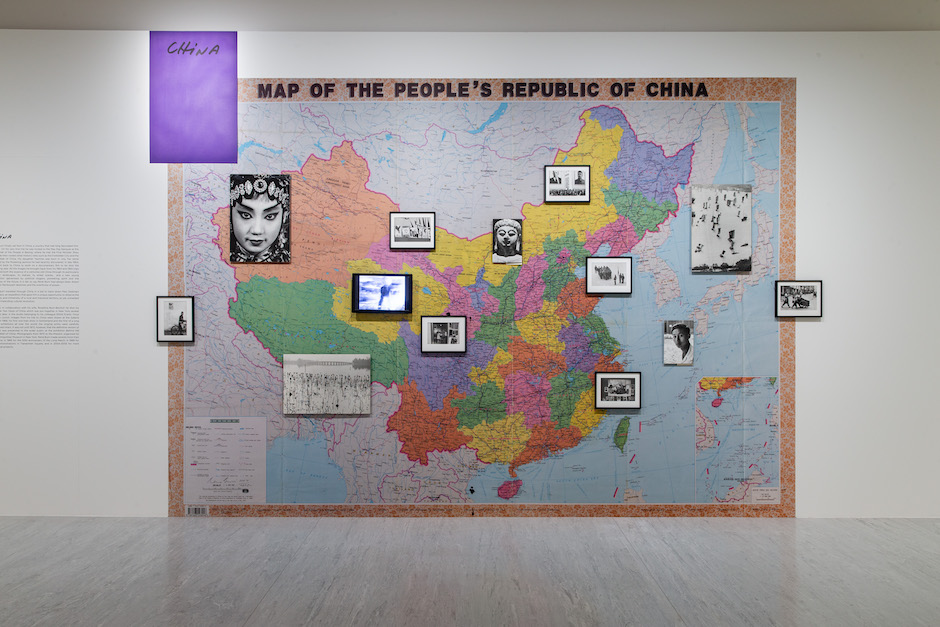

⭔ 中國|令勒內.布里著迷的國度

職業生涯中,勒內.布里足跡遍及歐、美、亞洲多個國家,策展團隊在規劃時十分苦惱要以哪個國家做呈現,最後選了「中國」作為其中一個焦點。這個決定並非源於中國與台灣之間的複雜關係,而是藝術家本人對中國的著迷,勒內.布里曾多次訪問中國,除了兩次報導重要歷史事件,還有2000年初一趟較私人的攝影行程。

展區以勒內.布里典藏檔案中的中國地圖為背景,上頭還留有簽名、當時紀錄旅行途徑的筆跡,而他在各地拍下的照片也與城市對應呈現,其中木框展品為1966年蘇黎世個展的展出原作,黑色相框內則是刊於雜誌報章上的印刷品。

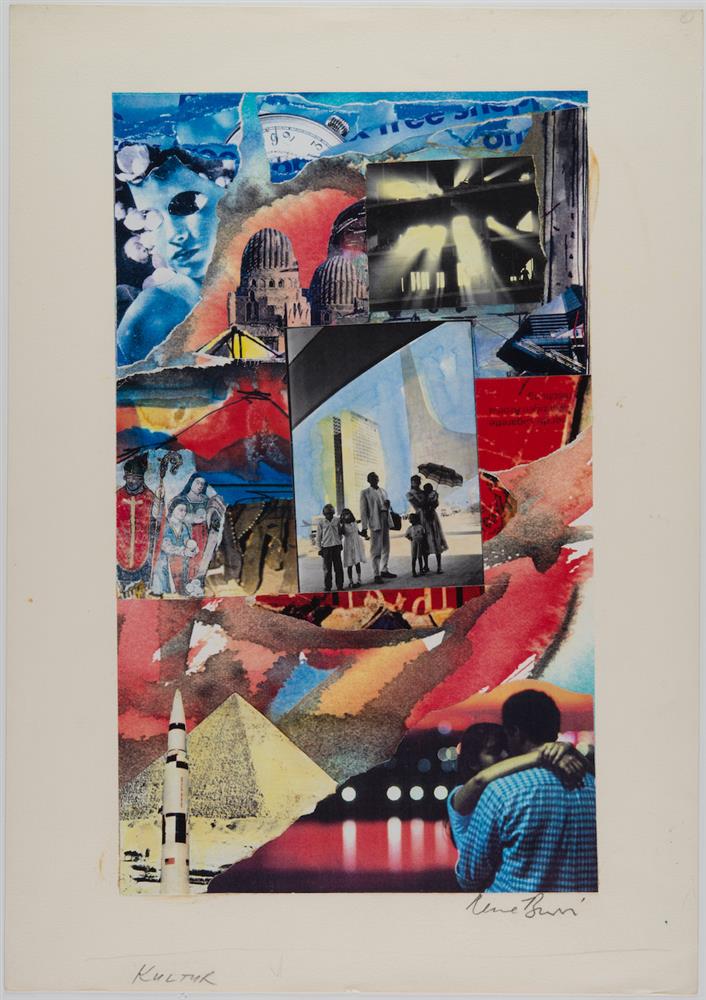

⭔ 拼貼|「B面第一首」

路徑經過「書籍」、「一個世界」等展區後,來到接近展覽尾聲的焦點——「拼貼」,這裡呈現了以往勒內.布里大大小小展覽中少見的面向,甚至可以說是前所未見。

前文曾提及,勒內.布里體會到電視對攝影所帶來的衝擊後,嘗試在攝影創作上做出改變,其中「拼貼」是非常標誌性的一項手法,他將拍下的照片做重組、蒙太奇式的拼接,也將水彩、手邊的小紙片等多元媒材融入作品,為紀實照片賦予了新的呈現方式,當時他寄給親友的明信片也留有這些創作痕跡。若將勒內.布里的所有作品比喻為一張唱片,那社會紀實影如主打歌,這些融入拼貼手法的創作則像B面第一首。

⭔ 繪畫|一生相隨的興趣

接續其後的焦點展區——「繪畫」,刻意被擺在展覽末端,如果說電影是勒內.布里最初的熱情所在,那繪畫就是陪伴他一輩子的興趣,從小就愛在紙上塗鴉,學生時期進入美術學院學習繪畫,出社會後也常提筆繪下出版書籍的初步構想,或以繪畫記錄旅途所見所聞,畫筆存在於他的工作與日常生活之中。

不只是攝影展

勒內.布里一生所愛所學,幾乎都在創作中留下蹤跡——少時對電影的熱忱從未退卻,只是換了形式體現於攝影的構圖之中;在美術學院習得的平面設計技能,幻化為出版物中的巧思;繪畫更是從兒時到終老都在做的事。而這一切都藏於他親手悉心整理的檔案裡,而置身北美館的我們,正身在其中。

勒內.布里:視覺爆炸

展期|2023年3月18日-2023年6月18日

地點|臺北市立美術館 3A、3B展覽室

資料、圖片|臺北市立美術館