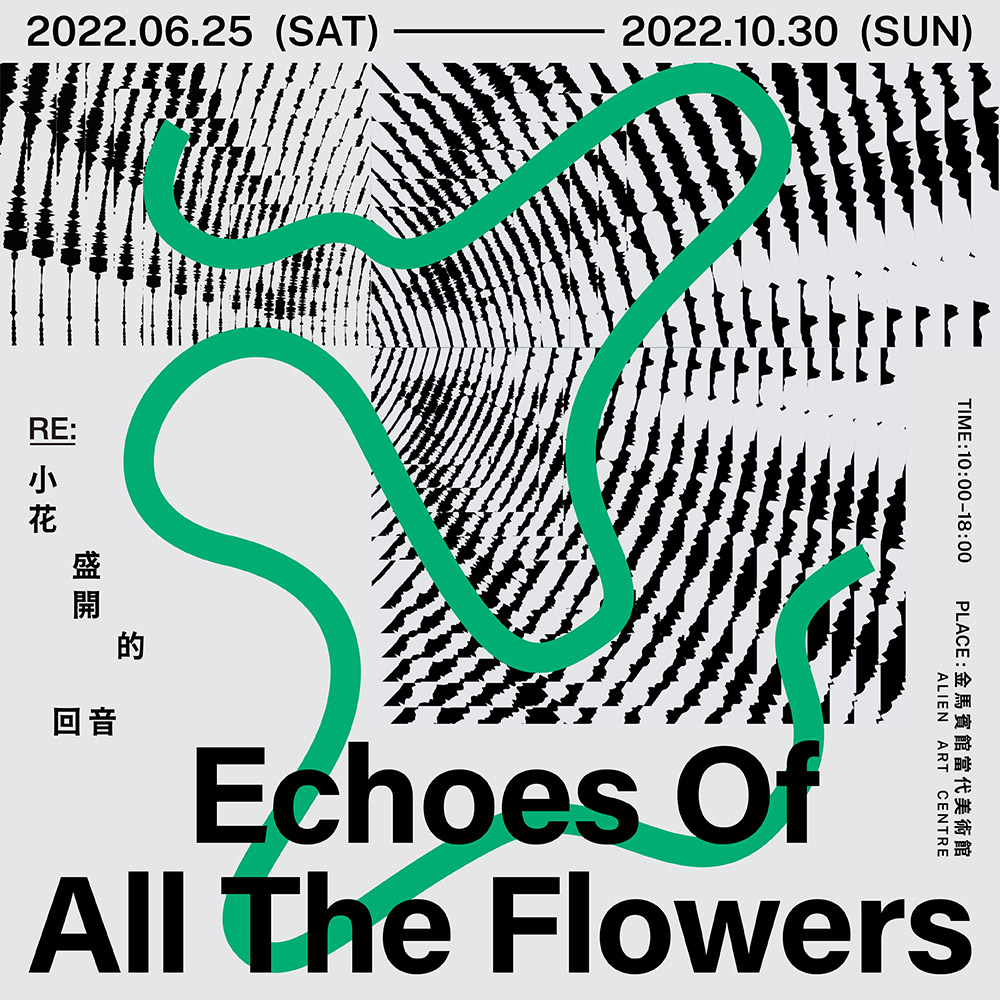

離鄉求學、追尋理想,似乎是成長的必經歷程,而伴隨成長而來的陣痛,不只有對未來的不確定,還有看過往熟悉事物流逝的失落,每每返鄉,是不是總覺得有什麼正逐漸流逝,而那份失去卻無以名狀?2015年,設計師方序中啟動《小花計畫》,記錄伴他成長的屏東共和新村,回望與外公生活的回憶,也爬梳眷村存在的意義;經過七年積累、2019年首檔展覽《查無此人》的淬煉,第二屆展覽以《小花計畫 2022 - Re:小花盛開的回音》為名於高雄金馬賓館舉辦,集結9組音樂人與11組藝術家,結合音樂、設計與藝術三重表現形式,溫柔喚醒觀者對「家與情感」的感知。

2019與2022年,小花計畫展覽的3個不同之處

《小花計畫 2022 - Re:小花盛開的回音》與2019年《查無此人》同樣由方序中擔綱總策展人、五月天瑪莎任音樂總監,展出作品都以音樂人、藝術家共創形式呈現,上屆7組經典作品這次也在金馬賓館展出,那不一樣的地方又有哪些?

01. 金馬賓館建築、周圍環境與展品互動性

金馬賓館當代美術館執行長邵雅曼為本展策展人之一,負責現地藝術概念,「從一樓到三樓,就像在看小花從土裡面冒出、生長再到綻放的過程。」策展團隊善用金馬賓館具開放性、玻璃窗散佈的建築特色,讓港都微風、陽光與作品產生互動,無論是7件經典作品、4件全新創作都與展場環境緊密貼合,也就是說,觀者可試著感受「藝術作品本身是作品,它和金馬賓館的互動關係又是另一件作品」的雙重體驗,而若過去在台北當代看過7件舊作,這次到金馬賓館欣賞會有不同層次的體驗。

02. 全新作品!藏在展場各處的AR小花

觀展之餘,別忘了在金馬賓館找找藝術家李宸安埋藏的《音花》,這件作品以AR互動式影像呈現,李宸安自展覽中10首歌曲中各擷取一段音頻,透過電腦程式分析資訊,並以聲音頻率衍生出花朵,這些帶有水泥質感的花朵不存在於現實,觀者必須用自己的行動裝置、下載「Lighten AR」APP後,在天花、牆面各處找尋。

03. 購票就有獨家EP,小花錄音帶同步販售

瑪莎特別提到,這次只要購買門票就可獲得「Re:小花盛開的回音」獨家EP,現場亦販售與「感傷唱片行」合作推出的錄音帶,全透明的錄音帶磁帶藏有音花意象、外部呈現水泥牆面般的粗獷質感,其表面可以撕開,讓每個購買錄音帶的人,都能擁有一件獨一無二的藝術品,「小花是關於記憶、展望的展覽,所以特別用『過去』的載體,裝載象徵『未來』的音樂。」不妨把現場感受匯聚於心,回到家再襯著音樂細品一回。

10件展品創作概念一覽!

(NEW)01. 宇宙人X大聲光電《無所事事》《光電獸#34-無所事事》

本作位於兩個展區間的小長廊,一不小心就會錯過,但宇宙人與大聲光電卻認為「不小心錯過」這個可能發生的意外,與作品所要傳達的意境相符。《無所事事》寫在疫情期間無所事事的時刻,而這份「被迫享有的悠閒」反倒是宇宙人如今所想念的、已然失去的時刻。大聲光電在《無所事事》輕快旋律中加入流水聲,並透過光影配合旋律、節奏,創造出飄飄然、懶洋洋的氛圍,無論你注意到或不小心忽略這件作品,經過這條廊道都會被撫慰。有趣的是,大聲光電在裝置中埋入2個小巧思,分別是全作用了44個燈、燈與燈之間都隔了44.5公分,這些不說沒人注意到、說了讓人會心一笑的小細節,讓這件作品更有意思。

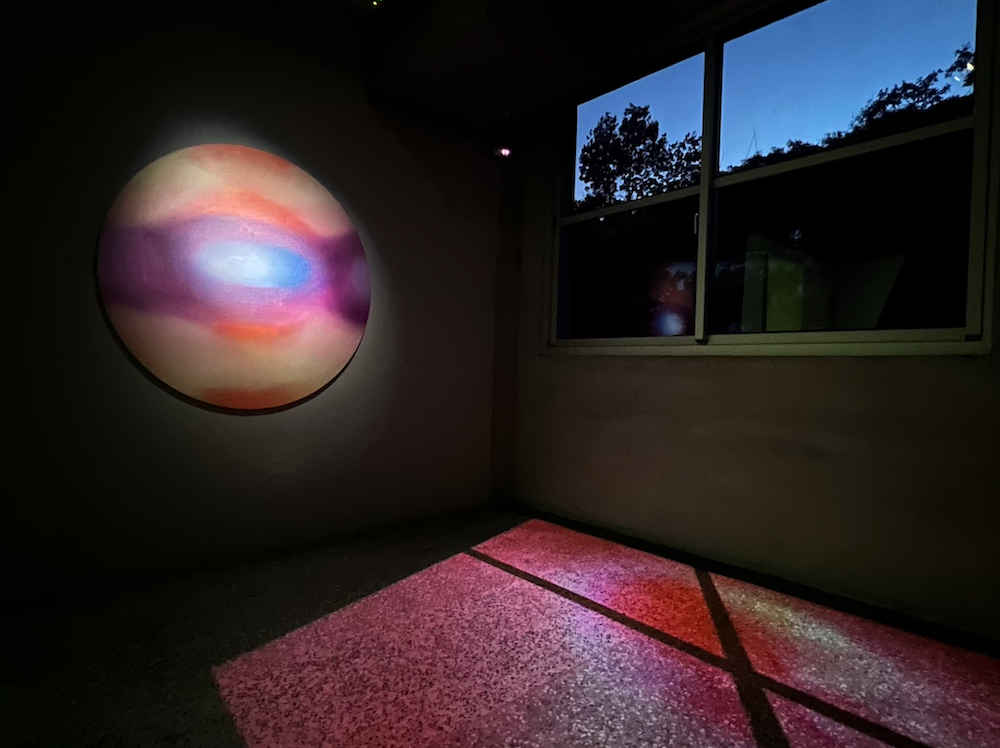

(NEW)02. 劉若英 + 陳建騏 X 邵雅曼 《夜晚的光明》《有光的地方 II》

走入展間,就像走入一場夢境,當中不僅有邵雅曼一系列繪畫創作,還有透過投影、裝置材質折射出的光芒在畫作上、環境中創造視覺層次的巧思,究竟地面絢爛色彩是投影效果,或是從窗外光線流入後形成的光影?如夢似幻的視覺性引人探尋。

音樂上,陳建騏在欣賞邵雅曼畫作後,以畫中具空氣感、流動性的夢幻氛圍做發想,透過音樂呼應「生命猶如夢境」的作畫理念,製作由劉若音演唱的《夜晚的光明》。特別的是,陳建騏讓歌曲中的「不同聲部」成為場域裡各自獨立的聲響,也就是說,各音響分別播放劉若英的歌聲、吉他聲、琴聲⋯⋯等,聽者可隨心改變站位、自己「微調」音樂,而在移動的過程中,亦能感受到展場內各處光影的變化。除此之外,邵雅曼特別提到畫中藏有聲音小彩蛋,別忘了靠近細細聆聽。

(NEW)03. 林以樂 + 瑪莎 X 羅智信《地板內早餐》

藝術常讓人覺得遙遠、難以親近,但林以樂卻在藝術中找到許多創作者的共通語言——「幽默感」,剛好的是,藝術家羅智信認為「黑色幽默」就是自身作品的特質之一,因此幽默便成為貫穿《地板內早餐》的核心元素。這件作品集合了各種碰撞後令人難以預測化學效應的元素,比方說林以樂演唱帶派對感的改編版《藍色多瑙河》,還有羅智信創作似座椅、如走道又像階梯的大型裝置,兩人鼓勵觀眾重看生活中熟悉的事物、感受與建築空間中的關係,一扇被裝置擋住的門該如何進入?一首被改編的經典圓舞曲要怎麼感受?不妨踏上「假樓梯」、彎著腰走進門,在展間內慢慢品味。

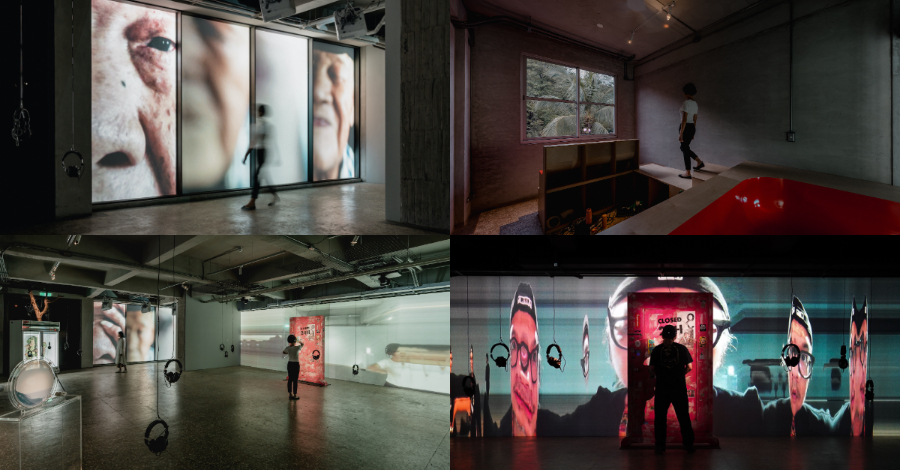

04. 茄子蛋 X 王宗欣《我夢見了小叮噹》

小時候的美好,總要長大後才知道,而茄子蛋與王宗欣在創作對談間,想起了那些年一起追過的動畫。茄子蛋提取記憶裡童年的想像力創作《我夢見了小叮噹》,希望一直保有「好玩」心態去想像世界;王宗欣則用「門」裝置呼應歌曲,「小叮噹的任意門是很自由的,想去哪就去哪,但我特意將這扇門倒著放,上面放了很多鎖,還有我在家翻出來20幾年前的貼紙,提醒大家『很多事情過去了,就是沒有了。』」展場中亦可見王宗欣將空間化作巨大掃描器,他在門的貓眼上架設錄像攝影機,其記錄下的定格畫面自左右不停輸出,顯化了空間、時間交錯堆疊出的記憶模樣。

05. 魏如萱 + 鳳小岳 + 陳建騏 X 豪華朗機工 《很難很難》

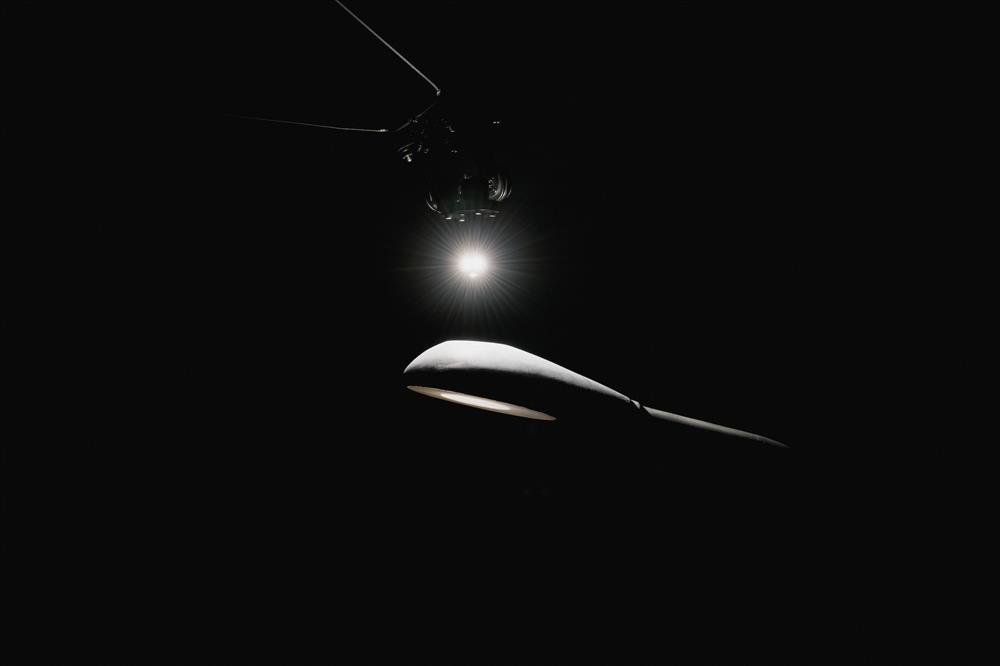

「消失的靈光,不會再回來了。」創作對談間魏如萱的這句話,讓「光」成為作品焦點。極暗的展間中央有座眷村小雕塑,微小但亮度極高的光球將帶著觀者循著樂音、光線,在20分鐘的展演間感受生命流動,並逐漸窺見雕塑全貌。

從樂曲到藝術裝置,交融了創作者對於生命消逝與新生的情感投射,魏如萱以迎接新生命的喜悅,同時遭逢家人、摯友和寵物殞落的劇變,藉以詞的譜寫,敘事生命一生一滅的往復循環;藝術家團體豪華朗機工以「光」營造氛圍,亦是追憶離世的團員以及感懷城市變奏中消逝的人、事、物。

06. 阿信 X 明和電機《隱形的紀念》《文庫楽器》

這件雙頻道錄像裝置作品,一側為阿信演唱歌曲的動態記錄,《隱形的紀念》一曲由阿信重新轉譯,講述愛與守護是有幸福期限的,提醒觀者莫忘旅途的風景與足跡;另一側為日本明和電機演奏木製樂器書《文庫楽器》的畫面,中央展檯上則展示了7本「可演奏的書籍」,明和電機以書為擬向,開發設計出木魚、陶笛、拇指琴、玩具鋼琴、烏克麗麗等書本樂器,讓體驗不僅止於聽覺,也是有關視覺關聯的探索。

07. 方序中 X 蘇益良《親愛的____》

本作以方序中的外公為拍攝主角,藉此詮釋時間的變化,他是「小花計畫」的核心人物,指涉了每個人皆有長輩或思念的人。創作團隊特地回到方序中屏東老家進行拍攝,並以多媒體裝置呈現作品,投影於紗幕上的慢速影片,展露外公臉部所有細微的情感變化。

08. 告五人 X 吳仲倫《鹿》

告五人這首寫於出道前的歌曲,記述一路以來成長的足跡,而在經歷累積後重新詮釋這首歌,是一種對家鄉宜蘭潮濕黏膩的回望,也是探問在走向成熟的路上依舊珍視如昔的是什麼?而藝術家吳仲倫以「壁癌」為靈感,將小時候對於潮濕的切身記憶,轉化為一組機械結構的裝置作品,連結了彼此離家出外打拼的共鳴。遠遠看著作品,它是靜止不動的,唯美卻疏離,但若走近,白沙便會緩緩流下。吳仲倫藉此暗喻,很多事情必須「靠近」才會發現,否則只會觀察到結果,而不知是什麼樣的過程導致了這樣的結局,如同人們總想著「家總是會一直在那」而將其置放一旁的心境,老是忘記唯有願意走近、才能看得清晰。

09. 家家 X 曲淵澈《回家》

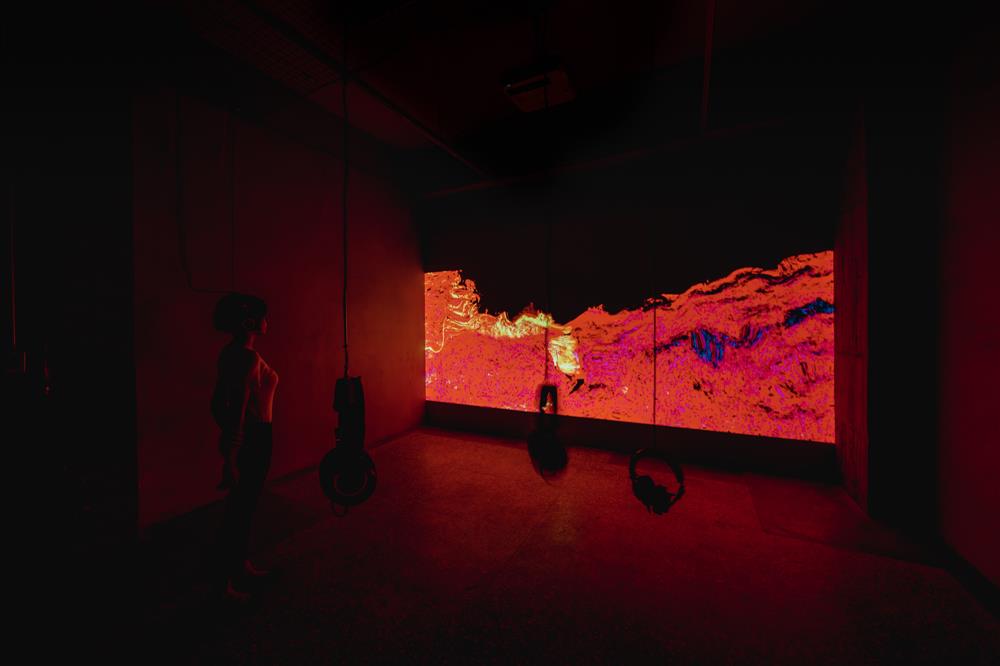

家家在2019年翻唱由瑪莎重新編曲的順子名曲《回家》,渾厚聲線與香港藝術家曲淵澈具流動、包覆性的影像創作貼合。對年少即離開家鄉台東、北上打拼的家家來說,火車站的種種聲響就是回家、離家的回憶集合,作曲團隊為此搭上台北前往台東的火車,沿線採集聲音樣本融入作品中;錄像方面,曲淵澈以科技的創作手法復刻香港九龍寨城、溫哥華移民,以及曲爺爺的兄長歷經韓戰輾轉來臺的故事,多線的視角彼此穿插,映射了遷徙、移民與離散的跨域想像,引申了「回家」與「不能回家」的兩面探觸。

10. HUSH X 李霽《大樹小花》

收到小花計畫邀約時,HUSH直覺地想起家庭,進而回憶起老家門口曾有棵芒果樹,雖然老樹因產業道路拓寬而被拔除,但早已是他成長過程中難以忘懷的印記,更是家園的象徵。因此,HUSH巧妙透過大樹、小花的鮮明對比,並汲取「樹欲靜而風不止」的寓意,譜寫出這首關於「失去」的輕柔樂曲。與樂曲相映的藝術裝置由李霽創作,以植物為媒材重現芒果樹的輪廓,不過這棵大樹不如HUSH印象中繁茂,而是乾枯的、沒有枝葉的形象,藉此象徵「消失」,人們只能透過輪廓去臆測它原本的形體與樣貌;裝載大樹的冰箱,則是一種「附加的保存機制」,冰箱是人們日常生活中用來保存食物的好夥伴,李霽用隱晦又詩意的表現手法,悄悄探問著,有沒有可能它也能用來保存記憶?

小花計畫 2022 - Re:小花盛開的回音

展覽日期|2022年6月25日~10月30日

展覽地點|永添藝術 ‧ 金馬賓館當代美術館(高雄市鼓山區鼓山一路111號)

門票資訊|全家FamiPort、金馬賓館當代美術館販售,門票皆含1張獨家EP

圖片提供|相信音樂、ALIEN Art 永添藝術