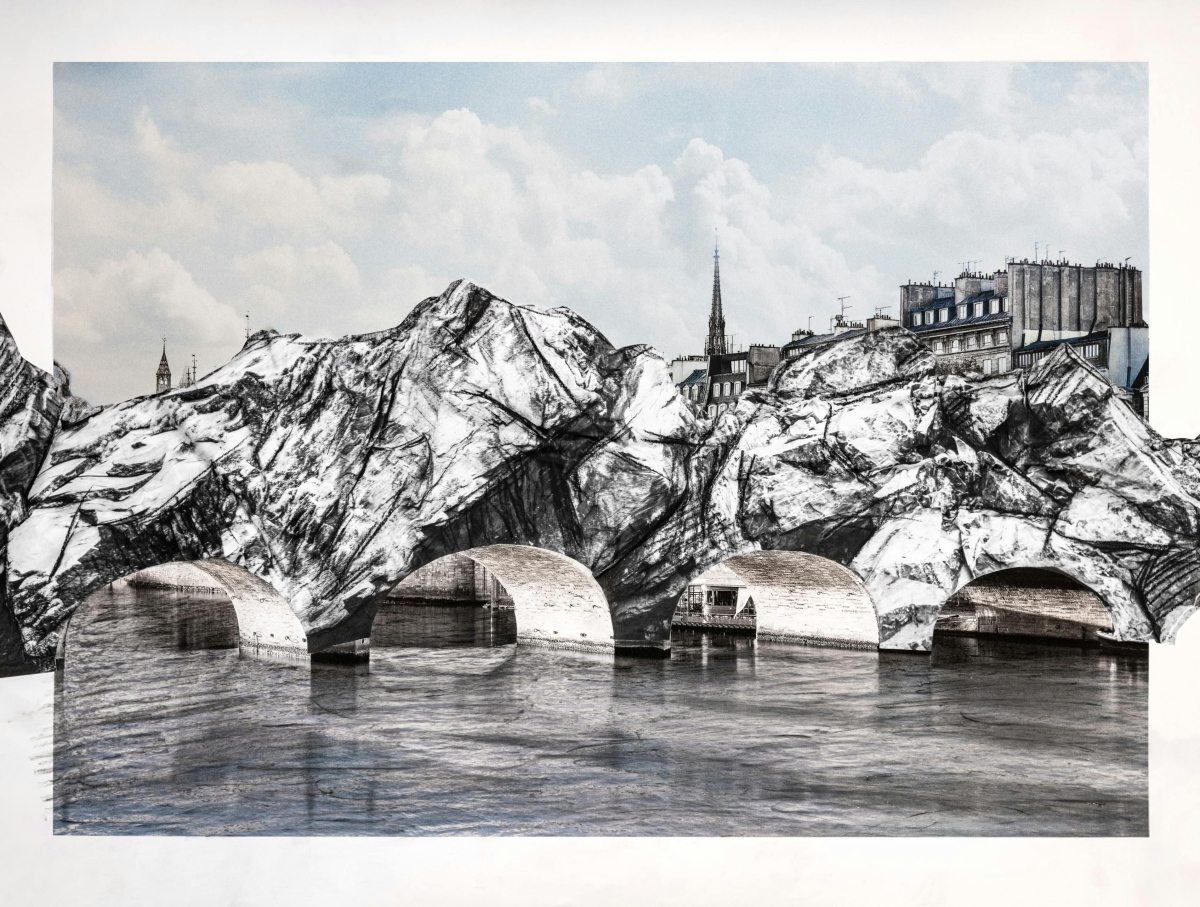

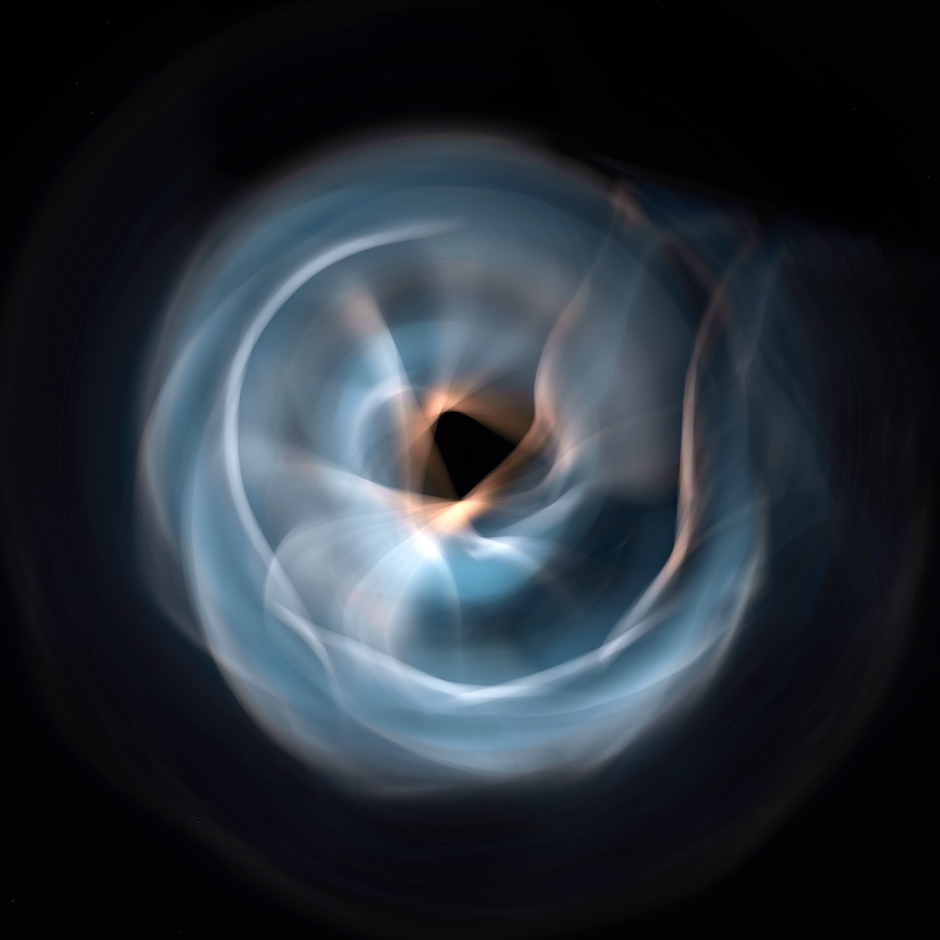

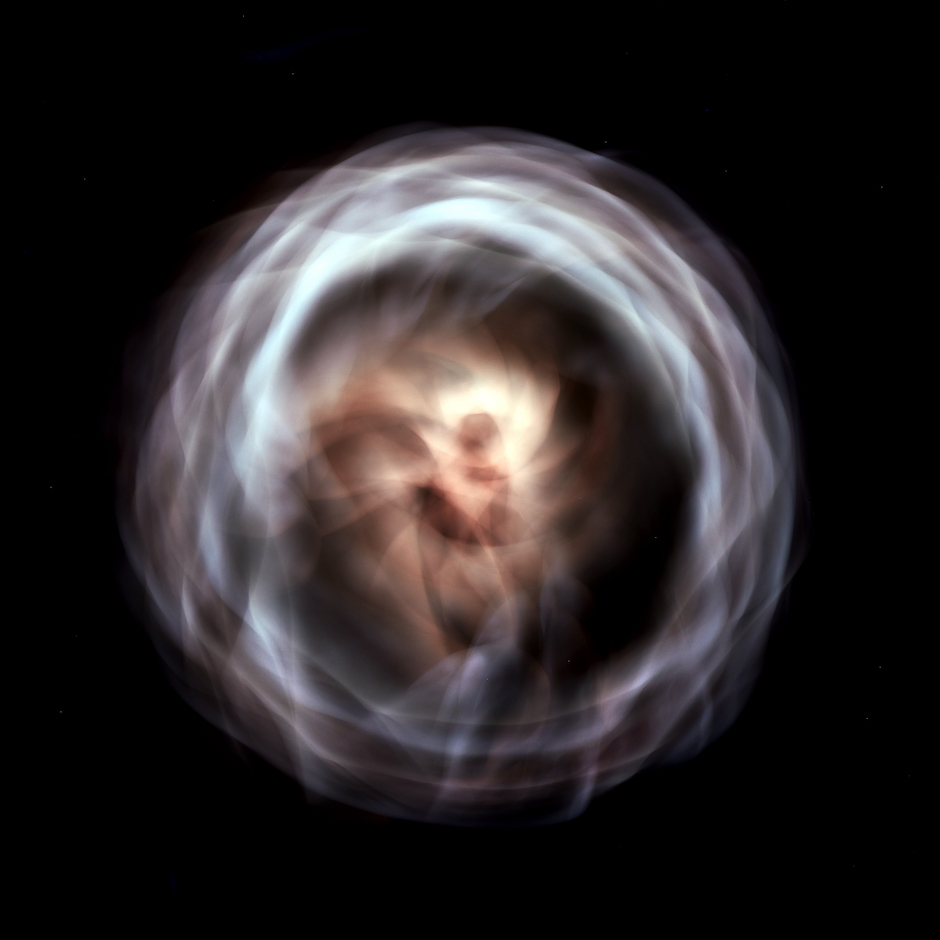

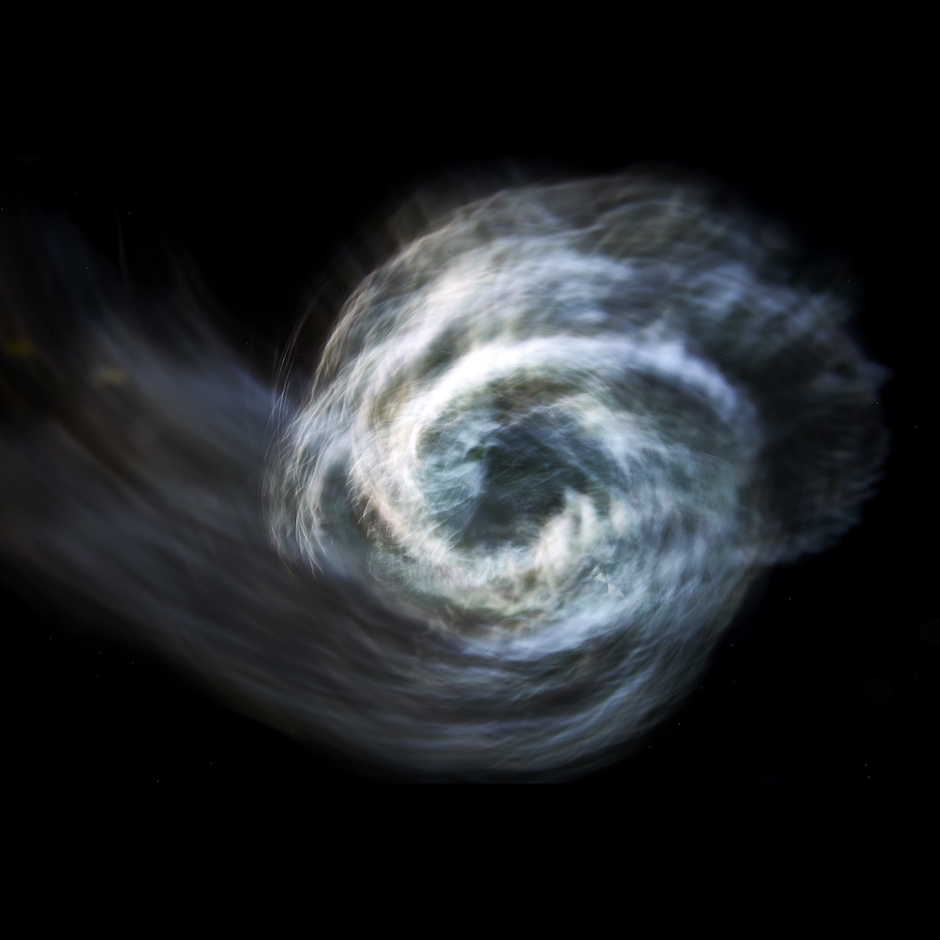

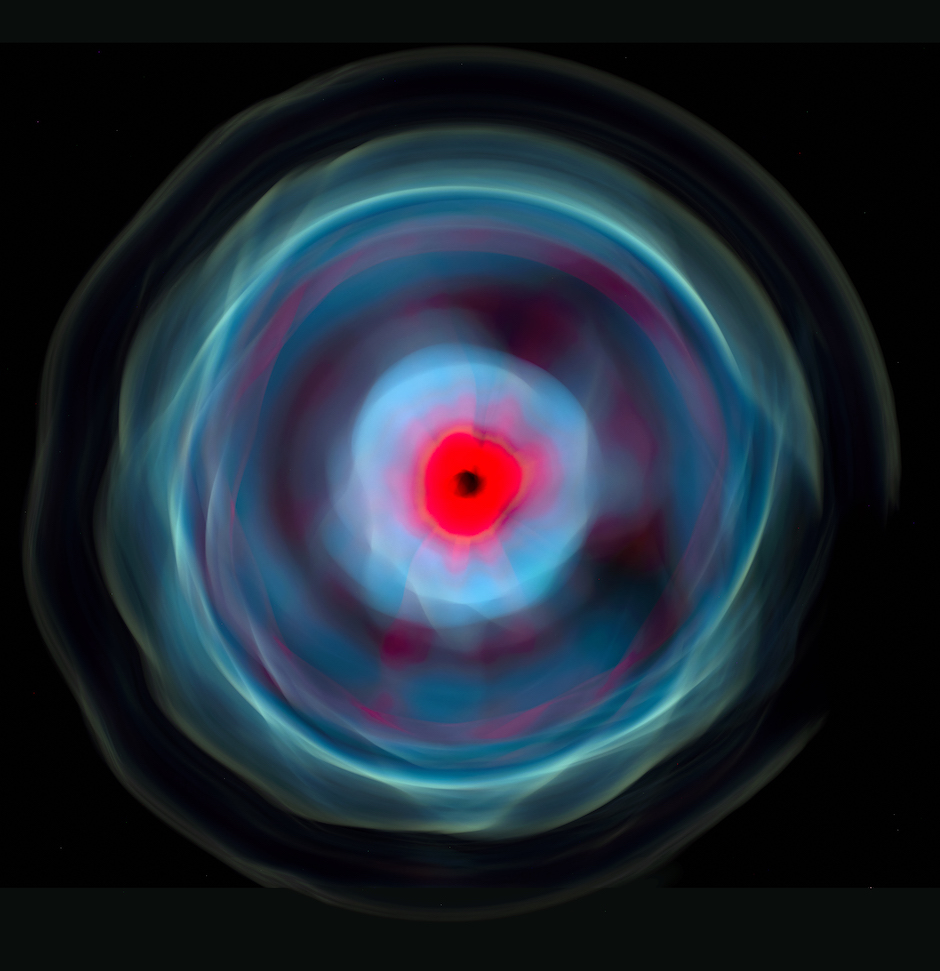

看了文章首圖如宇宙神秘星團的畫面,你會想到什麼?其乍看如Midjourney產出的超現實風格影像,由AI接收精準的指令、對焦網路上的資料庫後生成,其實不然。這是攝影師林炳存全新系列作品——《蒼藍小點》,由他親手拿著相機,以人、石、水、植物4大元素為拍攝對象,經過無數次本人或物件「旋轉」,也仰賴數十年來當專業攝影師所積攢的測光經驗,不停實驗而成,過程中充滿近乎職人工藝式的專業與堅持。

從商業攝影師到攝影藝術家

說到林炳存,許多人會想到他為國內外名人拍攝的人像作品——從70年代女神林青霞、崔苔菁的美好姿態;當代國內外實力派演藝人如張惠妹、全智賢、伍佰等的氣勢神情;再到舒淇與馮德倫拍婚紗的浪漫身影,都被他的鏡頭捕捉,並永遠留下。談到攝影,林炳存說能將興趣發展為事業無疑令人興奮,但耕耘攝影多年,他感受到商業攝影的「被動」,於是回歸自我、將個人念想注入作品,投入藝術攝影,探討更廣闊的攝影創作可能。

個展展出中!攝影新作《蒼藍小點》以鏡頭想像宇宙起源

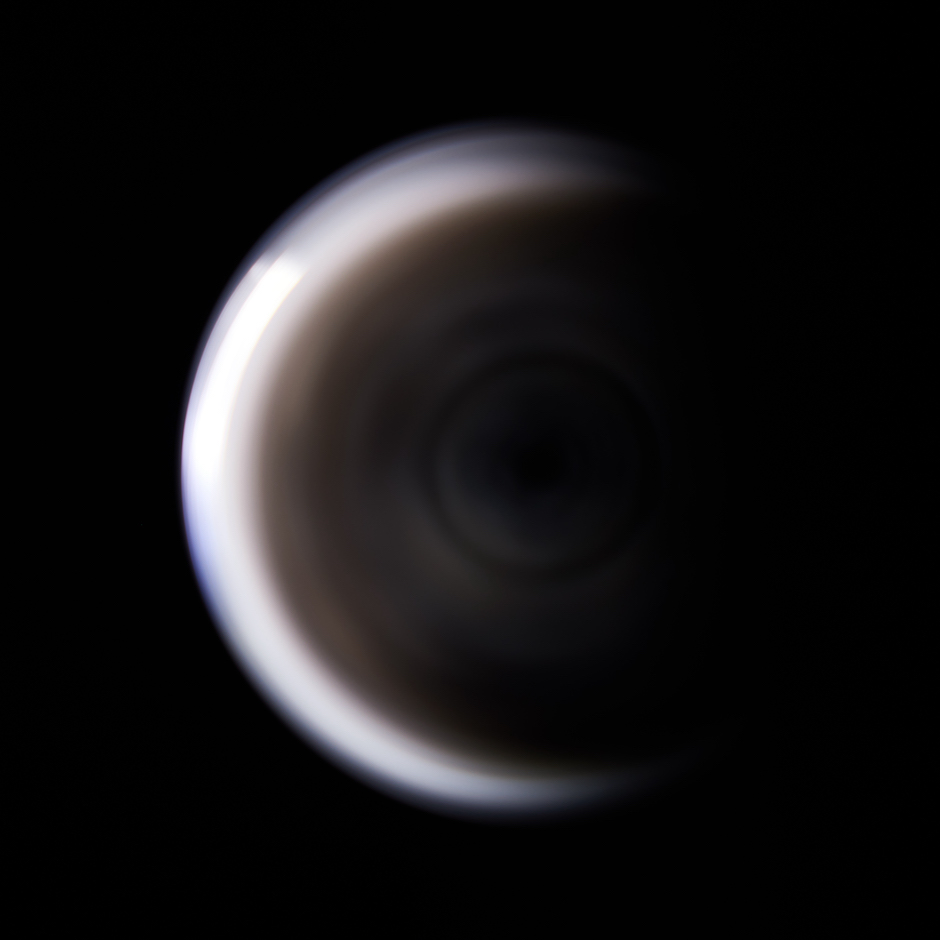

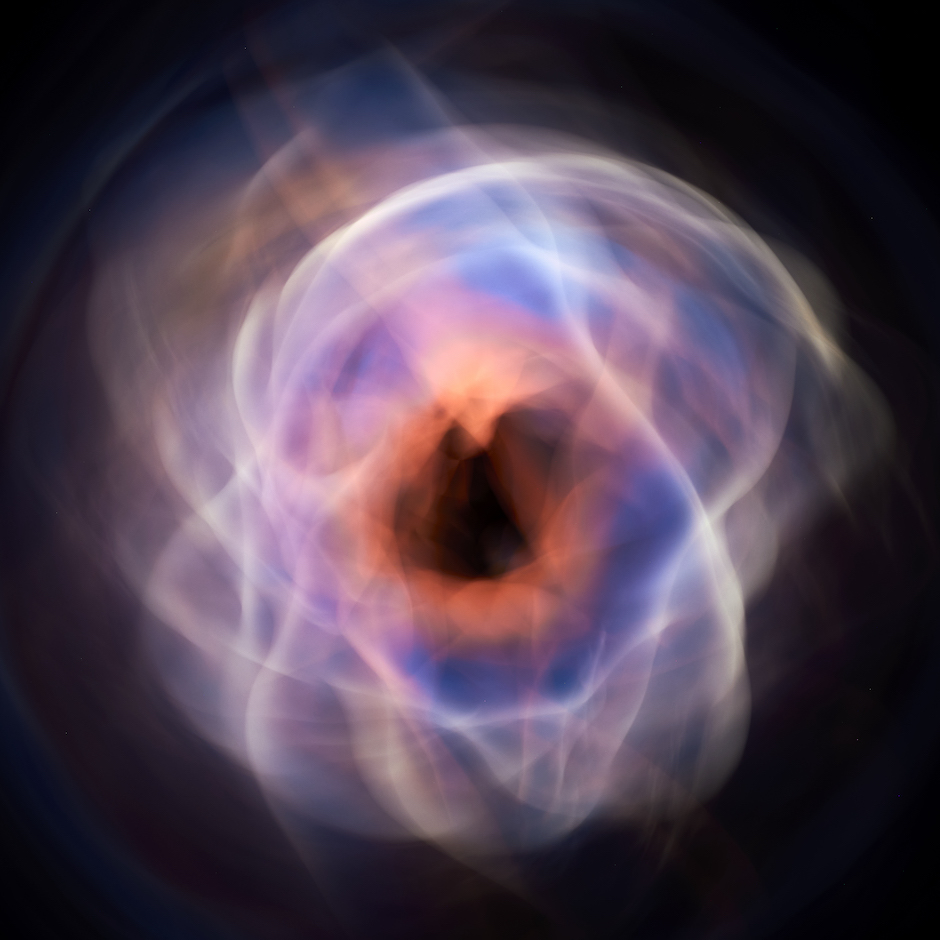

在最新作品《蒼藍小點》中,林炳存以宇宙為發想,將人體、山石、水、植物拍出猶如宇宙天體的奇幻面貌。林炳存說,《蒼藍小點》的起源是一場詭異的夢——夢裡存在飛碟、外星人,一旁卻是熟悉的街景與日常。聽來詼諧,但這場夢卻讓他開始思索——每個生物的眼球構造都不同,那麼在看到事物後的想法也會相異;換句話說,每一生物的眼裡,都存在著專屬自己的微縮宇宙,而宇宙沒有天南地北的邏輯,萬物多以「圓」的型態存在著。

「時間是相對的,我們雖然不斷前進,

在時間眼裡,我們卻是靜止不動。」 —林炳存

對林炳存來說,這個「圓」是「原」,同時也是「源」,於是一系列看似神秘星團、既為具象也為抽象的攝影作品誕生,呈現了他想象中萬物分子起源的輪廓。為了呼應這個想法,林炳存特別以NASA航海家一號從64億公里外的太空所拍攝到的地球照片「Pale Blue Dot」為發想,來為此系列作品命名,而即日起至2023年5月21日,同名展覽《蒼藍小點》在他位於台北內湖的私人攝影棚「ABOOK STUDIO」展出,現場集結19件尺幅多元的攝影創作。

拍攝幕後:流動線條、奇幻色彩背後的秘密

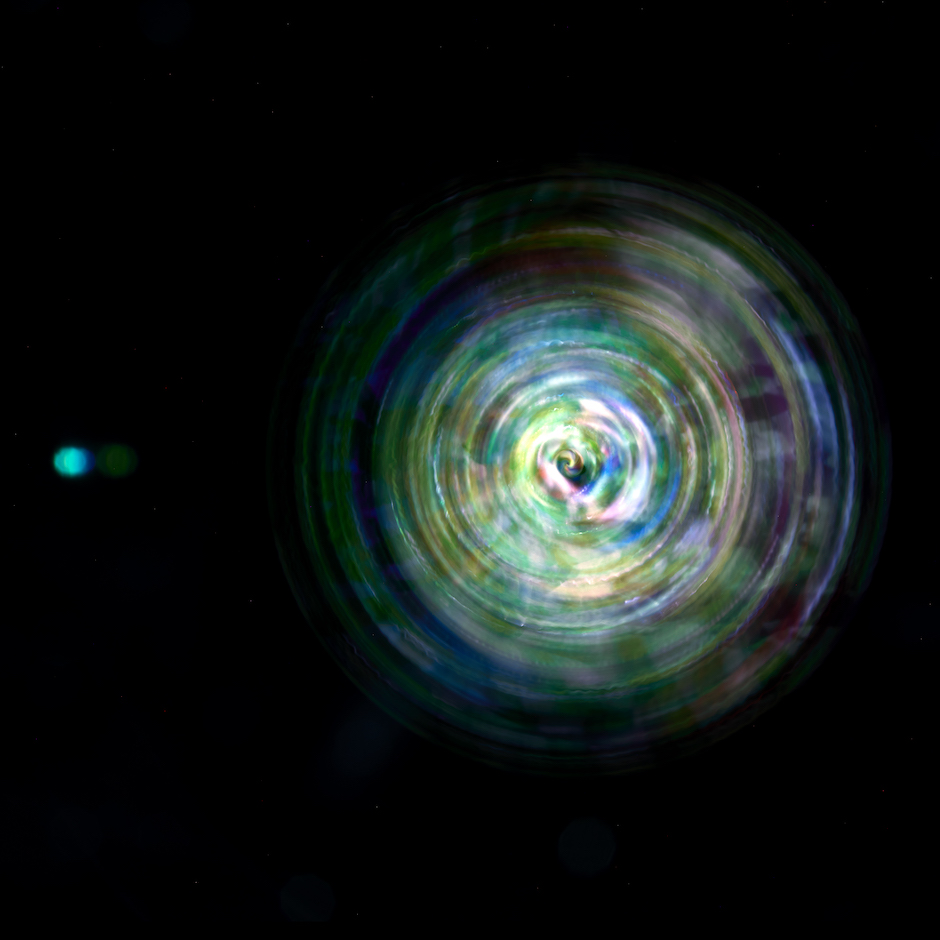

創作《蒼藍小點》時,林炳存暫時拋開以底片及暗房為基底的慣用手法,展開投身藝術攝影後的首次全數位創作。畫面中被攝物難以描述、極為神秘的線條與色彩,由林炳存以長時間曝光搭配「旋轉」方式實驗而來,怎麼個轉法?創作過程中,他嘗試過把物件擺在轉盤上轉、讓相機轉,或自己直接在拍攝現場轉起來。

每次按下快門的結果都帶有一定程度的未知——他可以透過控制旋轉的角度、速度去想像成品,卻無法完全掌控最終畫面,且拍攝當下認為最理想的瞬間稍縱即逝,所以觀眾在展覽現場看到的作品,可以說是直覺、經驗和耐心的總和。

相較於線條的不可控,色彩對林炳存來說相對容易掌握,因為擁有多年商業攝影經驗,且對於光線調控的技巧已爐火純青,這讓他單看拍攝對象或物件本身,就能夠清楚成品的色彩走向。

在這場攝影師、鏡頭、模特與物件的旋轉實驗中,相機在林炳存手中彷彿成為畫筆,繪出充滿流動感的影像軌跡。即使是靜態攝影作品,仍充滿宇宙獨有的生命能量,帶有令人忍不住想窺探的神秘吸引力。

我們該如何理解《蒼藍小點》?

投入攝影多年,從人像商業攝影拓展至藝術創作,林炳存逐步跳脫具象形體的框架,在《蒼藍小點》更跟隨夢境的啟發,透過攝影追尋萬物的無形之姿,嘗試探尋鏡頭、人、物之間最原始的關係。因此,他特別不為《蒼藍小點》系列作品命名,而單純以被攝物標示,期待觀者自行發揮想像力,去思考影像的圓/原/源點是什麼?這非既定印象中攝影的視覺效果背後,有著什麼樣的物件,又堆疊了哪些動作與技法?看完展覽,也許每個人的眼中,都能窺見自己的微縮宇宙;也或者,看見的不是宇宙也無妨。無論如何,《蒼藍小點》都提供了一種看到本質及體驗世界的新方式。

同場加映:伍佰看《蒼藍小點》

・一個又一個異世界

展覽開幕當天,林炳存多年的合作夥伴兼好友伍佰也親臨展場,兩人拋開平日身份,單純以攝影愛好者的角色,展開一場交流攝影與藝術的對談。現場,伍佰分享了《蒼藍小點》觀後感,「一開始用手機看,以為是一顆又一顆的寶石;看到實品,每張(攝影作品)都是一個異世界。」這也讓他想起過去與林炳存的合作經驗,「拍照時,他很喜歡用不同的語調喊『好』,那會讓人達到一個自信、釋放自己的境界,把人帶進他的異世界。」有幾次少了幾聲「好」,伍佰反而覺得是不是哪裡出了問題?

・展場的選址巧思

曾多次到ABOOK STUDIO拍攝的伍佰也特別提到,《蒼藍小點》展覽選在這裡舉辦很有意思,「台灣八成的明星都來這裡拍過照,當人們在這看展,就會知道我們曾經在這裡工作,很妙,就好像我在我的錄音室辦演唱會。」而策展人林采頤也補充,這座攝影棚紀錄了藝術家本人的創作脈絡,且《蒼藍小點》也是在此拍攝,當觀眾置身其中,彷彿重回拍攝現場;此外,佈展時特意讓作品「發散式」排列,並搭配林炳存親選、氛圍寧靜幽謐的背景音樂,希望讓沈浸感更為深邃,讓觀者有種置身星系之中的感受。

最後,伍佰也幽默對兩人的攝影風格做了收束,「藝術本身不是重點,『追求藝術』的過程才是重點——只是他在棚外、我在戶外,因為他會打光、我不會,他是找到的、我是矇到的。」5月21日前,不妨到《蒼藍小點》展覽現場沈浸於林炳存循著奇異夢境引領、神遊宇宙後,透過雙手與雙眼找到的光。

林炳存最新創作《蒼藍小點》 特展

展期|2023年5月5日至21日

時間|11:00-19:00(週一休息)

地點|ABOOK STUDIO

地址|台北市內湖區港墘路221巷39-1號